АТЛАС ЭКГ. Наблюдения позволяют сделать вывод, что большую часть своего ресурса дельтаплан расходует на земле: при неумелой переноскеНаблюдения позволяют сделать вывод, что большую часть своего ресурса дельтаплан расходует на земле: при неумелой переноске, траспортировке и хранении. Чтобы продлить срок службы аппарата, необходимо соблюдать правила его эксплуатации. Не допускайте нагрузок на конструкцию, не связанных с полётами. Аппарат, поставленный носом к земле на ручку. Аппарат, поставленный носом к земле на ручку управления при ветре 5 – 6 м/с, испытывает нагрузку превышающую полётную. Купол нагружается, подвергается неравномерной вытяжке. Появляются провалы формы профиля между латами, растягивается задняя кромка, всё это приводит к увеличению крутки и купольности, появлению флаттерящих и не создающих подъёмную силу областей паруса, сопротивление паруса возрастает, искажается профиль лобовой части крыла. Крыло перестаёт лететь, оно сыпет и валиться, становиться не пригодным к полётам. Защищайте паруса от дождевых осадков и ультрафиолетового излучения накидными чехлами. Парус, это самая важная и дорогостоящая часть крыла, при бережном отношении он способен прослужить 15 и более лет. Мастеров строящих дельтапланерные паруса единицы, доводка и настройка паруса процесс сложный и кропотливый, испорченный небрежным хранением и обращением парус восстановлению не подлежит. Прочность ткани и ниток проверяется по специальной методике. Если ветер не превышает 5 м/с, то в перерывах между полётами переверните крыло на мачту. При ветре свыше 5 м/с аппарат необходимо укладывать на землю, отсоединяя передние нижние троса. Для этого в носовом узле предусмотрен быстроразъёмный узел отцепки. Паруса после полётов необходимо обязательно просушивать и проветривать, сворачивать парус необходимо параллельно боковой трубе, хранить в просторных воздухопроницаемых чехлах отдельно от каркаса, периодически перекладывать. Во время учебных полётов приходиться переносить аппарат с одного места на другое. При этом будьте особенно внимательны при развороте крыла на земле, чтобы не повредить концевые латы и АПУ. Переносите дельтаплан носом к ветру. В таком положении он хорошо балансируется на плечах. Если вы в какой-то момент почувствуете, что ветер, несмотря на ваши усилия, переворачивает аппарат, отпустите его. В самый момент переворота придержите крыло от удара, и чтобы ветер не перевернул крыло вторично. Дельтапланерим это командный вид спорта, помогайте друг другу переносить крылья, измученный тасканием крыла пилот допускает ошибки, ведущие к падениям и порче крыла. При сборке и разборке крыла придерживайтесь одной определённой схемы. По возможности избегайте посторонней помощи, даже очень «квалифицированная», она может оказать вам плохую услугу. Если привлекаете помощников, то постоянно контролируйте правильность всех этапов сборки. Начиная с первого лётного дня, ведите учёт регулировок аппарата, отмечая изменение центровки, ушивки купола и т.д. Это позволит выявить определённые закономерности в изменении лётно-технических характеристик. Обязательно заведите себе лётный журнал, в котором будете отмечать метеоусловия, характеристики старта, количество полётов и самое главное отмечать и подробно анализировать свои и чужие ошибки, замечания инструкторов и РП, именно самоанализ позволит вам выявить направление для самосовершенствования и овладения техники управления дельтапланом. Необходимо вести видеосъемку своих и «чужих» полётов, разбор и анализ полётов начинать с просмотра собранных материалов. В заключении хочется дать ещё один совет. Не пренебрегайте средствами пассивной травмобезопасности. Установка носовой штанги, колёс на ручку управления, мягких стек Ø25÷30х2 из АМг5М, ограничителей прокачки подвески, ленточки ветроуказателя на передних тросах предохранят вас от травм и неприятностей при возможных падениях на начальной стадии обучения. АТЛАС ЭКГ

Учебное пособие для студентов 4-6 курсов лечебного и педиатрического факультетов

Красноярск УДК 616.12-073.97 (075.8) ББК 53.433.7 А 92

Атлас ЭКГ: учеб. пособие для студентов 4-6 курсов лечеб. и педиатр. фак. / В.А. Шульман, Е.А. Савченко, Б.В. Назаров [и др.]. – Красноярск: тип. КрасГМУ, 2012. – 167 с.

Авторы: - д.м.н., профессор кафедры внутренних болезней № 1 ГБОУ ВПО КрасГМУ им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого Шульман Владимир Абрамович; - к.м.н., доцент кафедры кардиологии и функциональной диагностики ГБОУ ВПО КрасГМУ им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого Савченко Елена Александровна; - к.м.н., доцент кафедры внутренних болезней № 1 ГБОУ ВПО КрасГМУ им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого Назаров Борис Васильевич; - к.м.н., доцент кафедры кардиологии и функциональной диагностики ГБОУ ВПО КрасГМУ им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого Кужель Дмитрий Анатольевич; - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой кардиологии и функциональной диагностики ГБОУ ВПО КрасГМУ им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого Матюшин Геннадий Васильевич; - д.м.н., профессор, заведующая кафедрой внутренних болезней № 1 ГБОУ ВПО КрасГМУ им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого Никулина Светлана Юрьевна.

Учебное пособие «Атлас ЭКГ» разработано на кафедрах кардиологии и функциональной диагностики ИПО и внутренних болезней №1 Красноярского государственного медицинского университета имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого и предназначено для внеаудиторной (самостоятельной) подготовки к занятиям и контроля знаний студентов 4-6курсов лечебного и педиатрического факультетов, проходящих циклы терапии и функциональной диагностики. Учебное пособие «Атлас ЭКГ» составлено в соответствии с Государственными стандартами профессионального образования и учебными планами по специальностям «Лечебное дело» и «Педиатрия»; содержит набор электрокардиограмм по наиболее распространенным патологиям сердечно-сосудистой системы.

Рецензенты: Профессор кафедры терапии ИПМО ФГАОУ ВПО НИУ БелГУ, д.м.н. Хамнагадаев И.И. Заведующий кафедрой терапии и кардиологии ГБОУ ДПО ИГМАПО Минзрава России, д.м.н., профессор Куклин С.Г.

Утверждено к печати ЦКМС (протокол № 2 от 25. 10.2012 г.)

КрасГМУ ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение. 4 ЭКГ при гипертрофиях. 4 ЭКГ при нарушениях ритма сердца. 36 ЭКГ при нарушениях проводимости сердца. 84 ЭКГ при инфаркте миокарда. 103 Тестовые задания. 158 Ситуационные задачи. 162 Рекомендуемая литература. 167

Введение Электрокардиография (ЭКГ) является одним из ведущих методов инструментального исследования сердечно-сосудистой системы, который остается наиболее распространенным и доступным для широкого круга людей. С появлением ЭКГ врачи получили значительные возможности в прижизненной диагностике заболеваний сердца. ЭКГ также дает возможность диагностировать заболевания и синдромы, требующие неотложной кардиологической помощи, и прежде всего инфаркт миокарда, пароксизмальные тахикардии, нарушения проводимости (различные виды блокад). В настоящее время ЭКГ входит в список обязательных исследований при обращении к врачу как в условиях поликлиники, так и в стационаре. Больные с заболеваниями сердца могут встретиться с ЭКГ уже после первого посещения терапевта (кардиолога), при вызове скорой помощи, при обследовании в больнице. ЭКГ при гипертрофиях ЭКГ при гипертрофии правого предсердия 1. Высокий остроконечный («готический») зубец P II, III и AVF – отведениях; 2. Высота зубца во II стандартном отведении >2-2,5 мм; 3. Электрическая ось зубца Р отклонена вправо - РIII>РII>РI; 4. В отведении V1 зубец Р становится высоким, остроконечным, равносторонним или регистрируется двухфазным с резким преобладанием первой положительной фазы. 5. Типичные изменения при гипертрофии правого предсердия называют "Р-pulmonale", т.к. они нередко регистрируются у больных с хроническими заболеваниями легких, при тромбоэмболиях в системе легочной артерии, хроническом легочном сердце, врожденных пороках сердца.ЭКГ при гипертрофии левого предсердия 1. Увеличение ширины зубца РII более 0,10-0,12 с; 2. Отклонение электрической оси зубца Р влево, при этом РI> >РII>РIII; 3. Деформация зубца Р в отведениях I, II, aVL в виде набегающей волны с расстоянием между вершинами более 0,02 с;4. В отведении V1 увеличивается отрицательная фаза зубца Р, которая становится глубже 1 мм и продолжительнее 0,04 с.5. Предсердный комплекс при гипертрофии левого предсердия называют "Р-mitrale", наиболее часто наблюдается у больных с ревматическим митральным стенозом и недостаточностью митрального клапана, реже - гипертонической болезнью, кардиосклерозе.ЭКГ при гипертрофии обоих предсердий На ЭКГ при гипертрофии обоих предсердий регистрируются признаки гипертрофии левого (расщепленные и уширенные зубцы РI,II, aVL, V5-V6) и правого предсердия (высокие остроконечные PIII, aVF). Наибольшие изменения выявляются в первом грудном отведении. Предсердный комплекс на ЭКГ в V1 двухфазный с высокой, остроконечной положительной и глубокой уширенной отрицательной фазой.ЭКГ при гипертрофии правого желудочка Выделяют несколько вариантов гипертрофии правого желудочка. Первый (так называемый R-тип изменений) - резко выраженная гипертрофия, когда масса правого желудочка больше массы левого. При этом варианте регистрируются прямые признаки гипертрофии правого желудочка:1. зубец RV1 > 7 мм;2. зубец R в AVR;3. зубец SV1 < 2 мм;4. отношение зубцов RV1/SV1>1;5. RV1+SV5>10,5 мм;6. время внутреннего отклонения правого желудочка (отведение V1) > 0,03- 0,05 с;7. отклонение электрической оси сердца вправо (угол альфа>+100);8. признаки перегрузки правого желудочка с реполяризационными изменениями в отведениях V1-2 (снижение сегмента ST, отрицательный ТV1-2).Второй вариант ЭКГ изменений выражается в формировании картины неполной блокады правой ножки пучка Гиса. Третий вариант гипертрофии правого желудочка (S-тип изменений) наблюдается чаще при хронической легочной патологии. ЭКГ-признаки:1. поворот правым желудочком кпереди вокруг продольной оси, переходная зона V5-6;2. поворот вокруг поперечной оси верхушкой сердца кзади (ось типа SI-SII-SIII);3. отклонение электрической оси сердца вправо (угол альфа>+100);4. увеличение терминального зубца R в отведении aVR>5 мм, при этом он может стать главным зубцом;5. в грудных отведениях комплекс rS наблюдается от V1 до V6, при этом SV5>5 мм.ЭКГ при гипертрофии левого желудочка 1. горизонтальное положение электрической оси сердца или отклонение влево; 2. RV5-V6 > RV4 > 25 мм; 3. RV5+SV1 > 35 мм; 4. время внутреннего отклонения левого желудочка в V5-V6 > 0,05 с; 5. увеличение зубца qV5-V6, но не более 1/4R в данном отведении; 6. RI+SIII > 25 мм; 7. в зависимости от положения электрической оси сердца RII>18 мм, RI>16 мм, RaVF>20 мм, RaVL>11 мм. 8. изменение конечной части желудочкового комплекса в левых грудных отведениях (косонисходящее смещение ST вниз, отрицательный Т, несимметричный в V5-6, снижение амплитуды зубца Т; 9. смещение переходной зоны вправо (поворот левым желудочком кпереди). 10. при далеко зашедшей гипертрофии левого желудочка переходная зона смещается влево с быстрым переходом глубокого S в высокий R (узкая переходная зона).

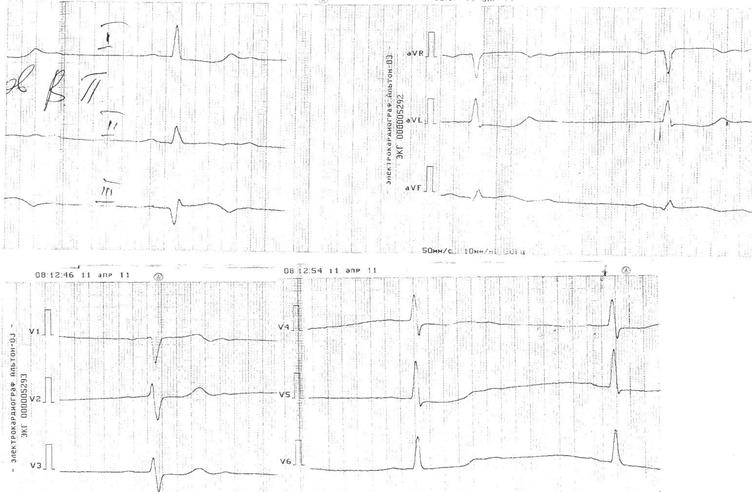

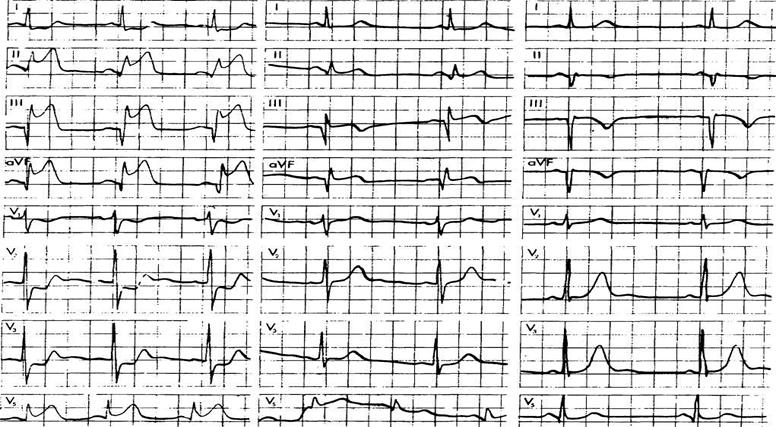

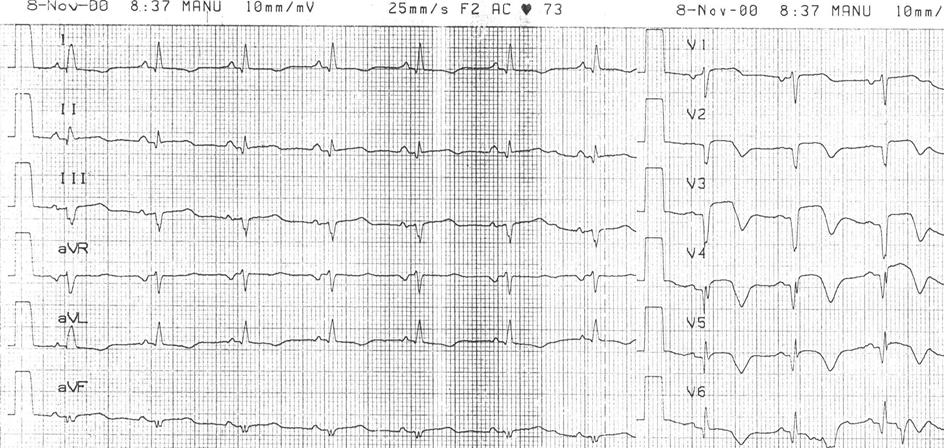

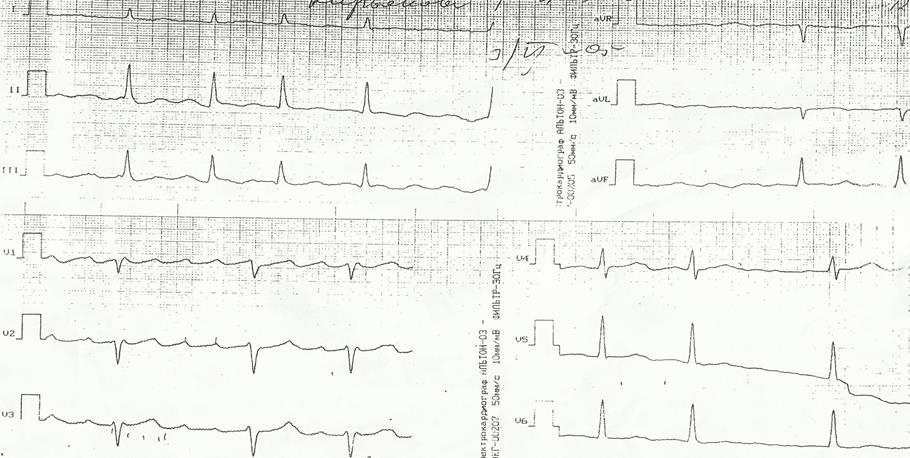

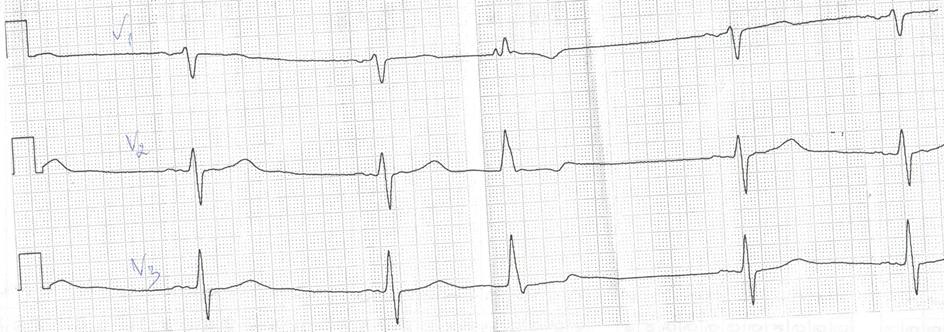

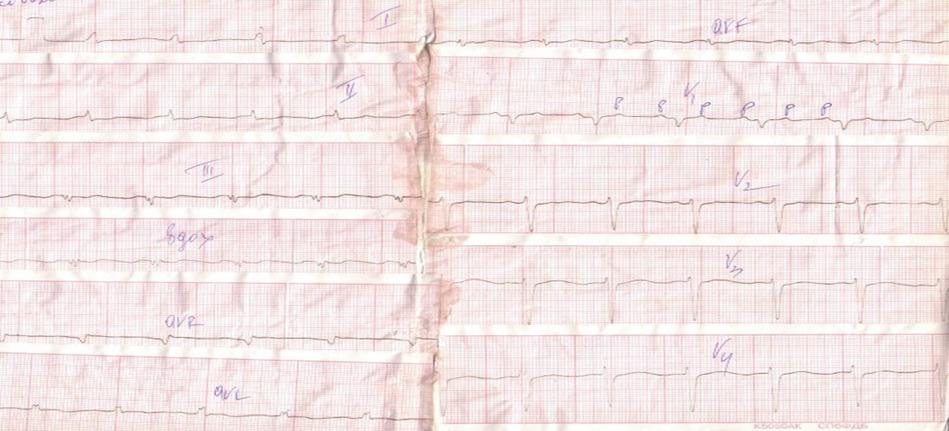

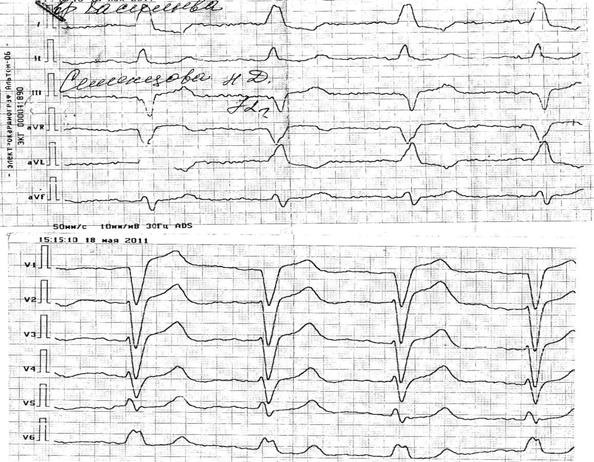

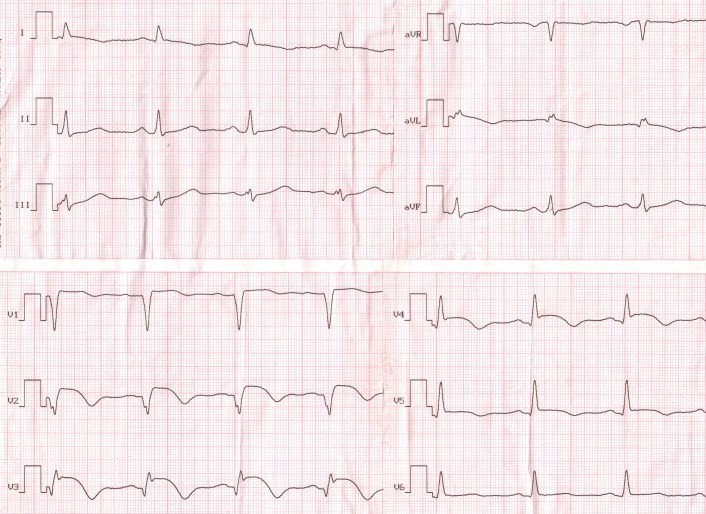

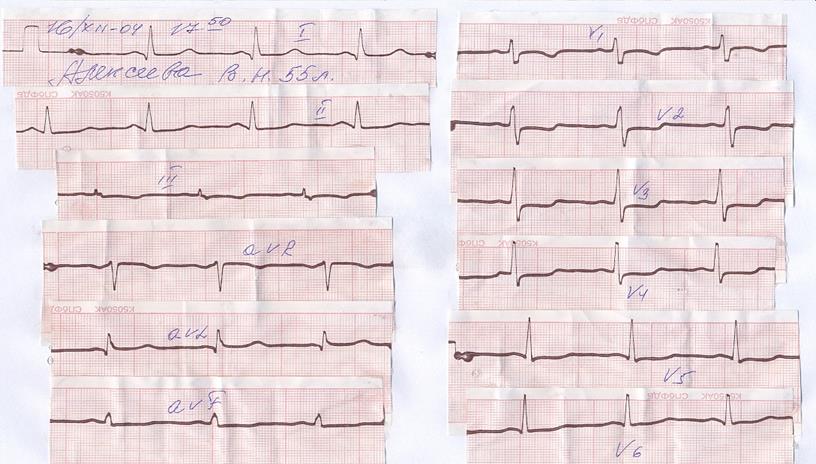

Задача №1

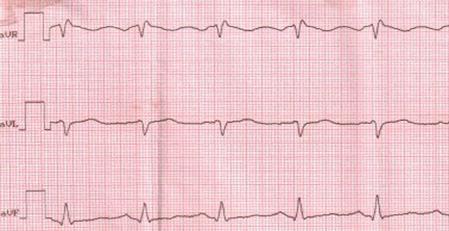

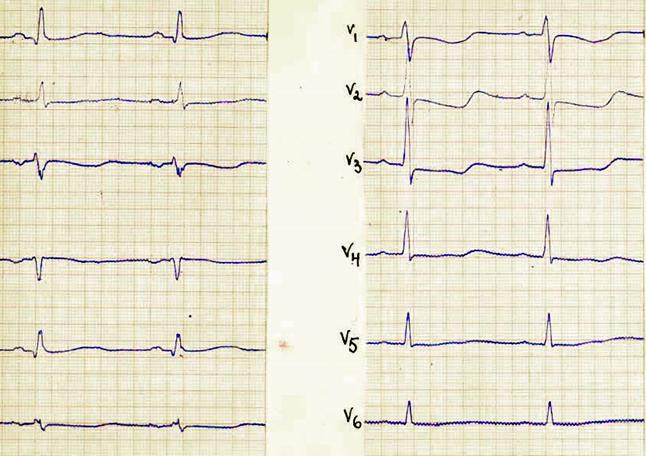

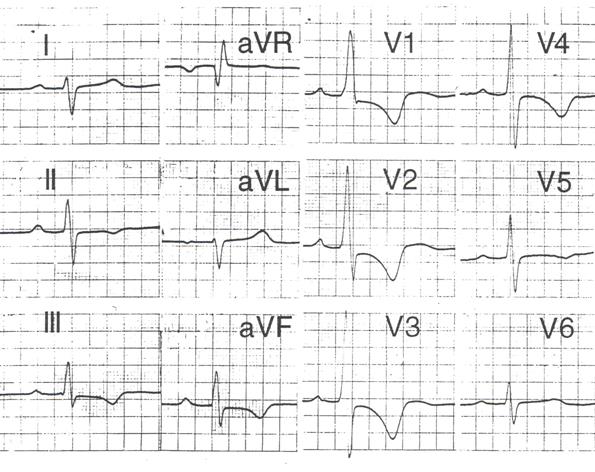

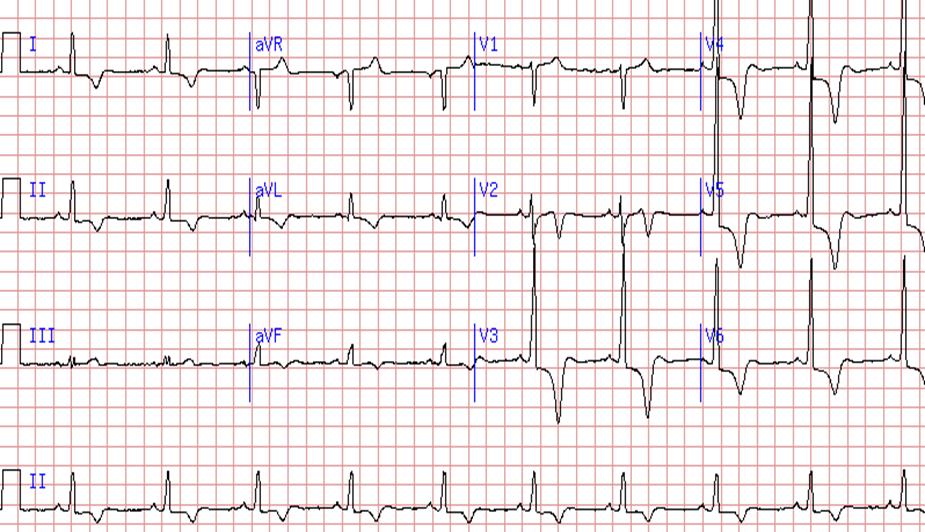

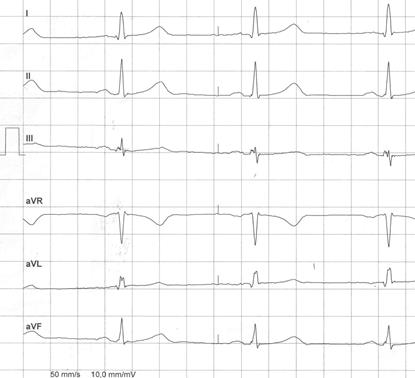

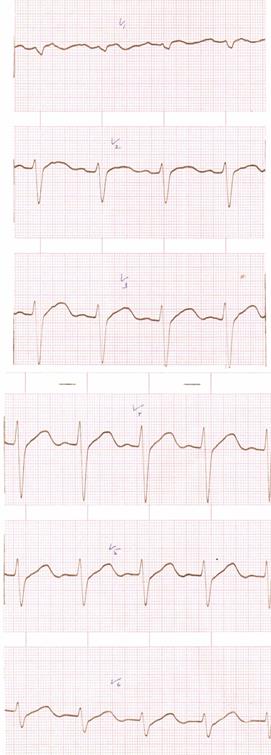

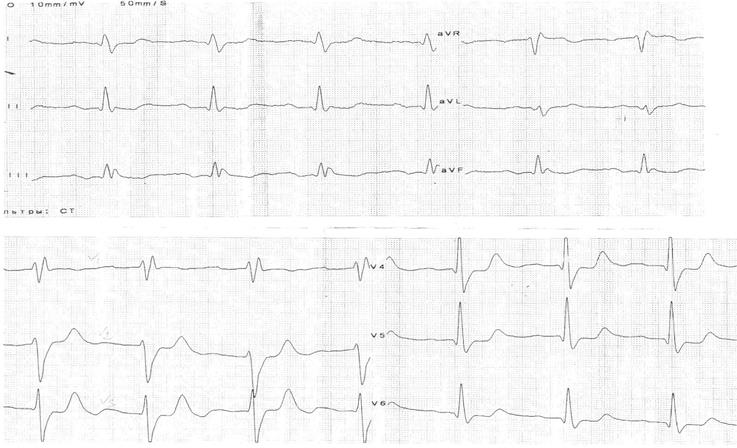

Гипертрофия правого желудочка.

Задача №2

Гипертрофия правого предсердия и правого желудочка. Блокада правой ножки пучка Гиса Задача №3

Гипертрофия правого предсердия Задача №4

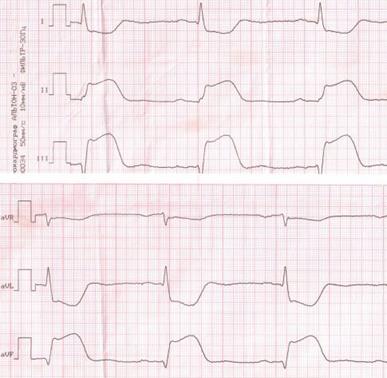

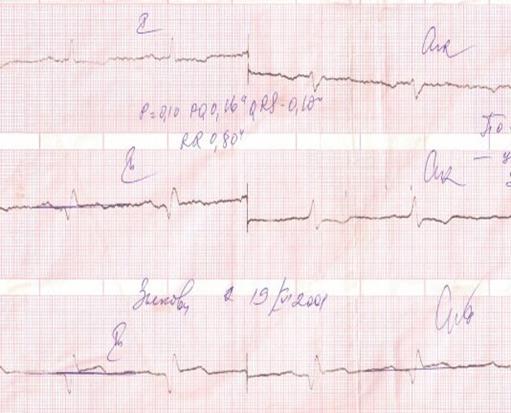

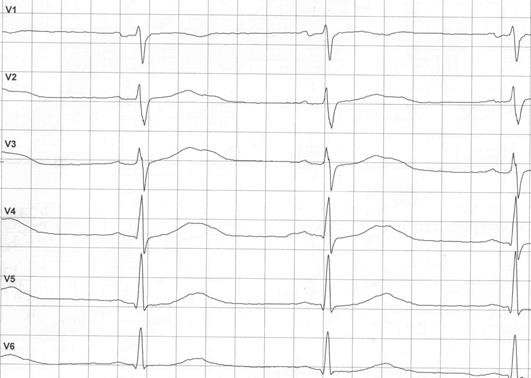

Гипертрофия левого предсердия и левого желудочка (RV5>RV6). AV-блокада I степени (PQ=0,22c.) Задача №5

Гипертрофия правого предсердия и правого желудочка Задача №6

Гипертрофия правого предсердия. Гипертрофия правого желудочка. Задача №7

rsR’-тип гипертрофии правого желудочка Задача №8

Гипертрофия правого желудочка и левого предсердия Задача №9

Гипертрофия правого предсердия. QR-тип гипертрофии правого желудочка

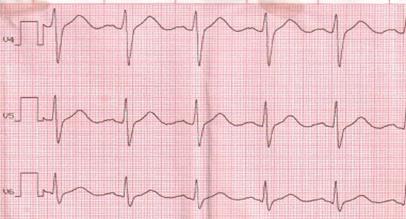

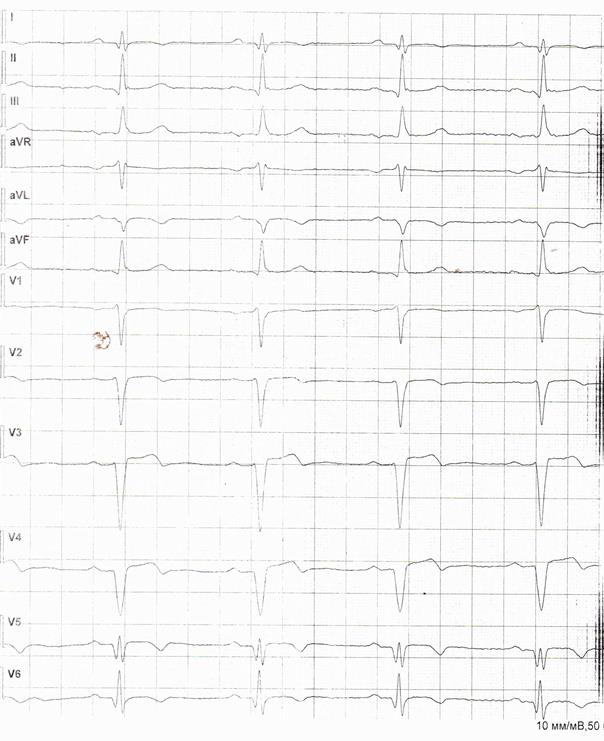

Гипертрофия левого желудочка Задача №11

Гипертрофия левого желудочка Задача №12

Гипертрофия левого желудочка Задача №13

Гипертрофия левого предсердия. Гипертрофия левого желудочка. Задача №14

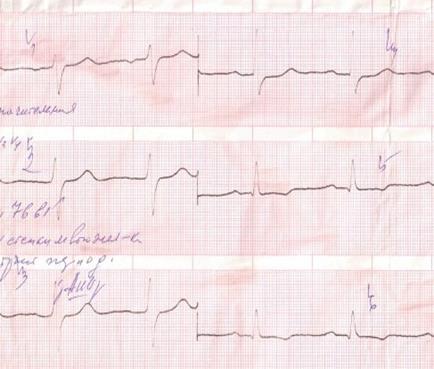

Гипертрофия левого предсердия и левого желудочка. Субэндокардиальная ишемия передней и боковой стенки левого желудочка. АВ-блокада 1 степени Задача №15

Гипертрофия левого предсердия и левого желудочка. Желудочковая экстрасистолия. Признаки гипокалиемии. Задача №16

Гипертрофия левого желудочка. Задача №17

Признаки гипертрофии левого предсердия и левого желудочка. Задача №18

Гипертрофия левого предсердия и левого желудочка Задача №19

Гипертрофия левого желудочка, БПВЛНПГ Задача №20

Гипертрофия левого желудочка, удлиненный интервал QT (гипокалиемия) Задача №21

Гипертрофия левого желудочка. Наджелудочковая экстрасистолия: групповая и по типу бигеминии. Задача №22

Синусовая брадикардия. Гипертрофия левого желудочка. Удлинение QT-интервала Задача №23

Гипертрофия левого и правого предсердий, гипертрофия правого желудочка. Задача №24

Гипертрофия левого предсердия, левого желудочка. Субэндокардиальная ишемия передне-боковой стенки левого желудочка. Задача №25

Гипертрофия левого желудочка Задача №26

Гипертрофия левого желудочка Задача №27

Гипертрофия левого желудочка Задача №28

Гипертрофия левого желудочка. Предсердная экстрасистолия Задача №29

Гипертрофия левого желудочка. Наджелудочковая экстрасистолия

ЭКГ при нарушениях ритма сердца ЭКГ- признаки синусовой брадикардии 1. зубец Р синусового происхождения (положительный в I, II, aVF, V4-6, отрицательный в aVR); 2. удлинение интервалов Р-Р по сравнению с нормой (ЧСС менее 60 уд/мин.) 3. различие между интервалами Р-Р не превышает 0,15 с; 4. правильное чередование зубца Р и комплекса QRS во всех циклах; 5. наличие неизмененного комплекса QRS. ЭКГ- признаки синусовой тахикардии 1. зубец Р синусового происхождения (положительный в I, II, aVF, V4-6, отрицательный в aVR); 2. укорочение интервалов Р-Р по сравнению с нормой (ЧСС более 80 уд/мин.); 3. различие между интервалами Р-Р не превышает 0,15 с; 4. правильное чередование зубца Р и комплекса QRS во всех циклах; 5. наличие неизмененного комплекса QRS. ЭКГ- признаки синусовой аритмии 1. зубец Р синусового происхождения (положительный в I, II, aVF, V4-6, отрицательный в aVR); 2. различие между интервалами Р-Р превышает 0,15 с; 3. правильное чередование зубца Р и комплекса QRS во всех циклах; 4. наличие неизмененного комплекса QRS. ЭКГ-признаки предсердной экстрасистолии 1. преждевременное появление зубца Р" и следующего за ним комплекса QRST; 2. расстояние от зубца Р" до комплекса QRST от 0,08 до 0,12 с; 3. деформация и изменение полярности зубца Р" экстрасистолы; 4. наличие неизмененного экстрасистолического желудочкового комплекса QRST; 5. неполная компенсаторная пауза. ЭКГ-признаки экстрасистолии их АВ-соединения 1. преждевременное появление на ЭКГ неизмененного желудочкового комплекса QRS"; 2. отрицательный зубец Р" в отведениях II, III и aVF после экстрасистолического комплекса QRS" (если эктопический импульс быстрее достигает желудочков, чем предсердий) или отсутствие зубца Р" (при одновременном возбуждении предсердий и желудочков (слияние Р" и QRS"); 3. неполная или полная компенсаторная пауза. ЭКГ-признаки желудочковой экстрасистолии 1. преждевременное внеочередное появление на ЭКГ измененного желудочкового комплекса QRS"; 2. значительное расширение и деформация экстрасистолического комплекса QRS"; 3. расположение сегмента S(R)-T" и зубца Т" экстрасистолы дискордантно направлению основного зубца комплекса QRS"; 4. отсутствие перед желудочковой экстрасистолой зубца Р; 5. наличие после желудочковой экстрасистолы полной компенсаторной паузы. ЭКГ-признаки наджелудочковой тахикардии 1. внезапно начинающийся и также внезапно заканчивающийся приступ учащения сердечных сокращений до 140-250 в минуту при сохранении правильного ритма; 2. нормальные неизмененные желудочковые комплексы QRS, похожие на комплексы QRS, регистрировавшиеся до приступа пароксизмальной тахикардии; 3. отсутствие зубца Р" на ЭКГ или наличие его перед, либо после каждого комплекса QRS. ЭКГ-признаки желудочковой тахикардии 1. внезапно начинающийся и также внезапно заканчивающийся приступ учащения сердечных сокращений до 140-250 в минуту при сохранении в большинстве случаев правильного ритма; 2. деформация и расширение комплекса QRS более 0,12 с с дискордантным расположением сегмента RS-T и зубца Т; 3. наличие атриовентрикулярной диссоциации, т.е. полного разобщения частого ритма желудочков (комплекса QRS) и нормального ритма предсердий (зубец Р) с изредка регистрирующимися одиночными нормальными неизмененными комплексами QRST синусового происхождения ("захваченные" сокращения желудочков). ЭКГ-признаки трепетания предсердий 1. отсутствие на ЭКГ зубцов Р; 2. наличие частых - до 200-400 в минуту - регулярных, похожих друг на друга предсердных волн F, имеющих характерную пилообразную форму (отведения II, III, aVF, V1, V2); 3. наличие нормальных неизмененных желудочковых комплексов; 4. каждому желудочному комплексу предшествует определенное количество предсердных волн F (2:1, 3:1, 4:1 и т.д.) при регулярной форме трепетания предсердий; при нерегулярной форме число этих волн может меняться. ЭКГ-признаки мерцания предсердий 1. отсутствие во всех электрокардиографических отведениях зубца Р; 2. наличие на протяжении всего сердечного цикла беспорядочных волн f,имеющих различную форму и амплитуду. Волны f лучше регистрируются в отведениях V1, V2, II, III и aVF. 3. нерегулярность желудочковых комплексов QRS (различные по продолжительности интервалы R-R). 4. наличие комплексов QRS, имеющих в большинстве случаев нормальный неизменный вид без деформации и уширения. ЭКГ-признаки трепетания желудочков 1. Вместо обычных зубцов Р на ЭКГ определяются волны трепетания желудочков - высокие и широкие, почти одинаковой амплитуды и формы 2. Частота возбуждения желудочков 250-350 в минуту 3. Интервалы между волнами трепетания одинаковые или почти одинаковые 4. Нет изоэлектрического интервала ЭКГ-признаки фибрилляции желудочков 1. Вместо обычных зубцов Р на ЭКГ определяются волны фибрилляции желудочков - низкие, различной высоты и ширины, неодинаковой формы 2. Частота волн фибрилляции желудочков 250-600 в минуту 3. Расстояния между отдельными волнами фибрилляции желудочков характеризуются большими различиями 4. Нет изоэлектрического интервала Задача №1

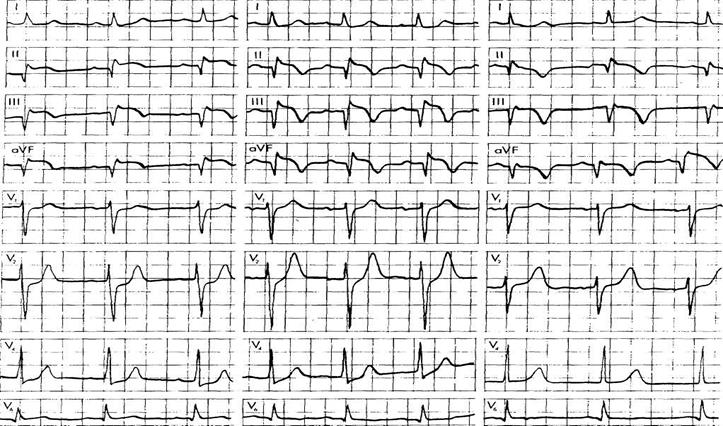

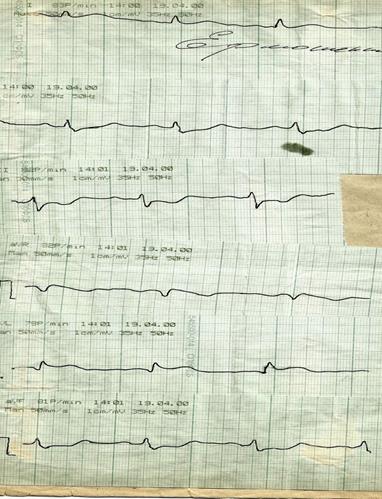

Синусовая брадикардия. Задача №2

Узловой ритм. ЭКГ-признаки передозировки сердечными гликозидами. Задача №3

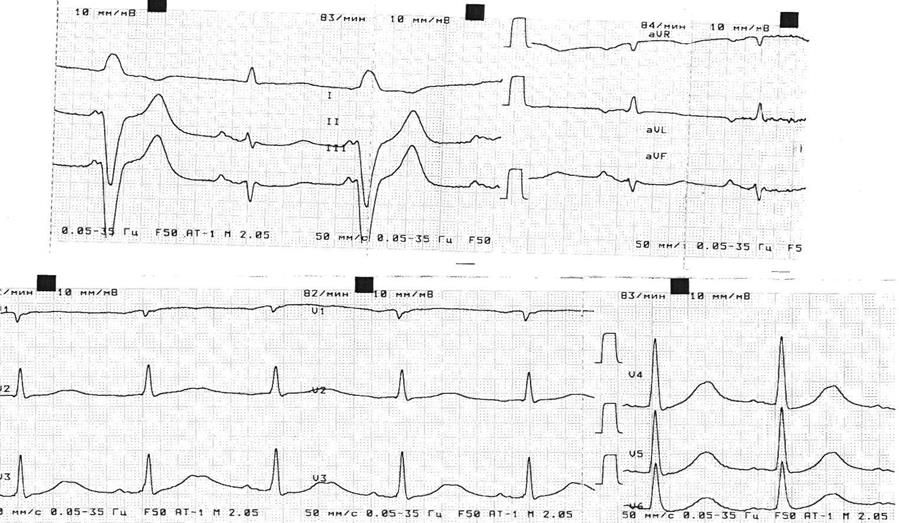

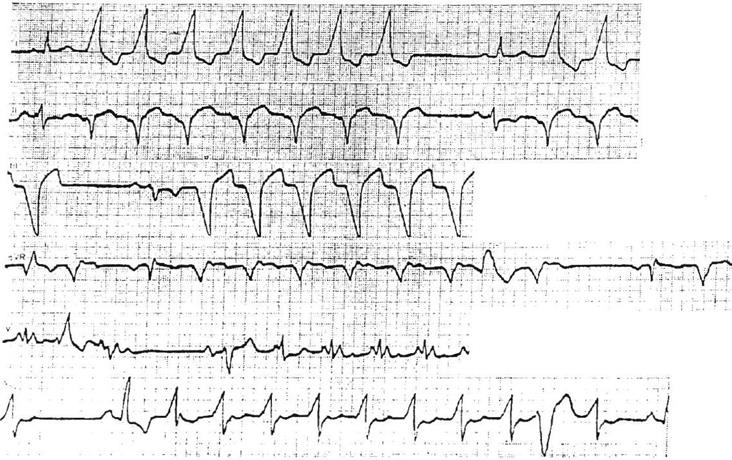

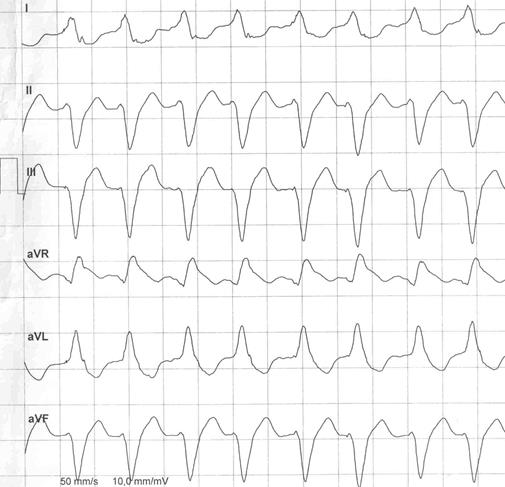

Желудочковая тахикардия Задача №4

Синусовая брадикардия. Предсердная экстрасистолия. АВ-блокада I степени. Задача №5

Трепетание предсердий, неритмированная форма Задача №6

Трепетание предсердий, неритмированная форма Задача №7

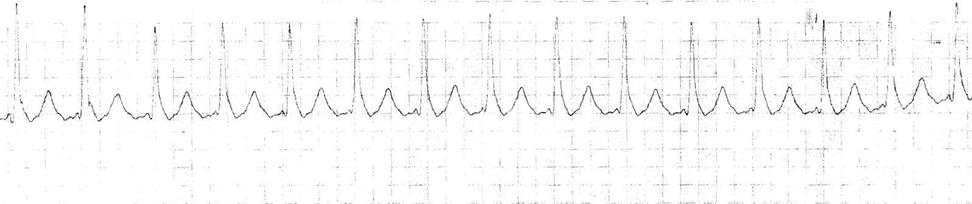

Фибрилляция предсердий Задача №8

Фибрилляция предсердий, для желудочков ритм электрокардиостимулятора Задача №9

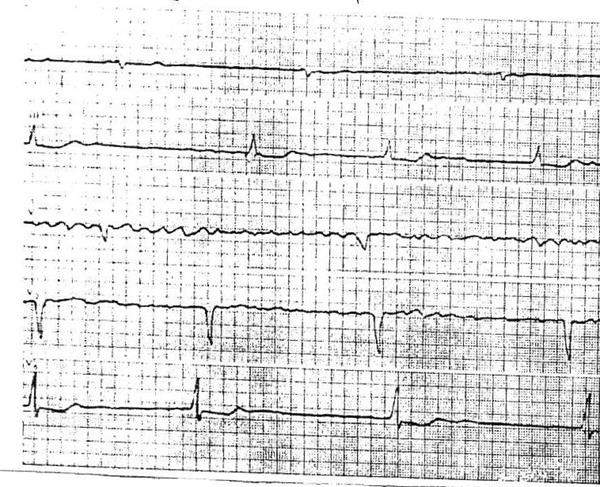

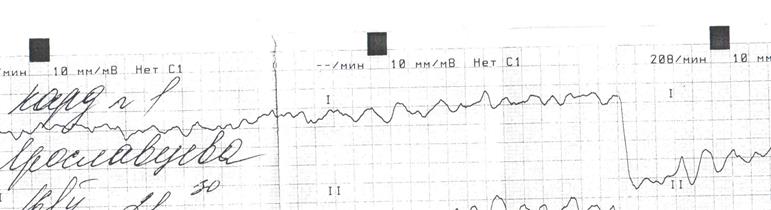

Пароксизмальная желудочковая тахикардия с последующей асистолией Задача №10

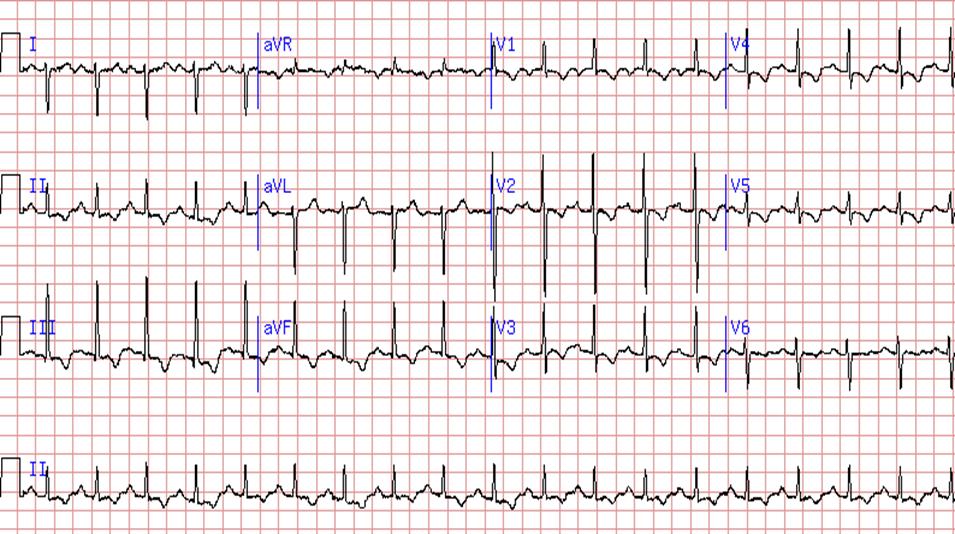

Фибрилляция предсердий. Гипертрофия левого желудочка.

Фибрилляция предсердий Задача №12

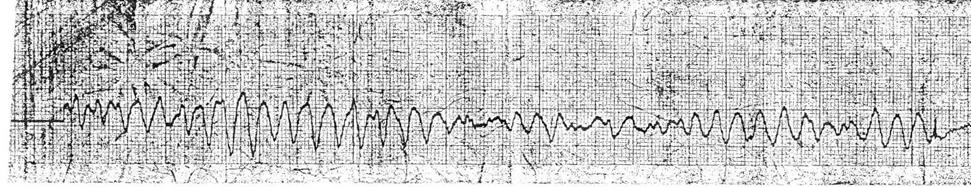

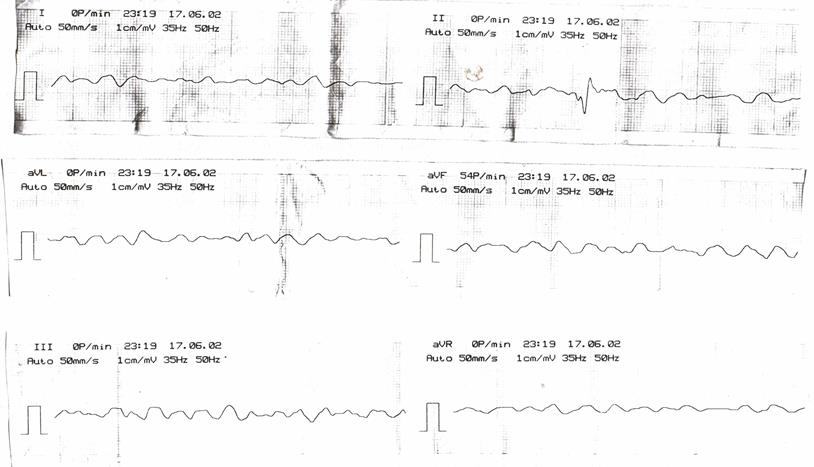

Фибрилляция желудочков Задача №13

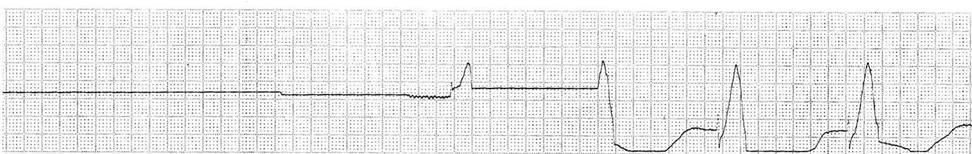

Асистолия и последующая эндокардиальная стимуляция сердца с частотой 86 уд/мин. Задача №14

Фибрилляция предсердий, желудочковая экстрасистолия Задача №15

Пароксизмальная форма желудочковой тахикардии Задача №16

Пароксизмальная наджелудочковая тахикардия Задача №17

Пароксизмальная предсердная тахикардия (непрерывно-рецидивирующая форма) Задача №18

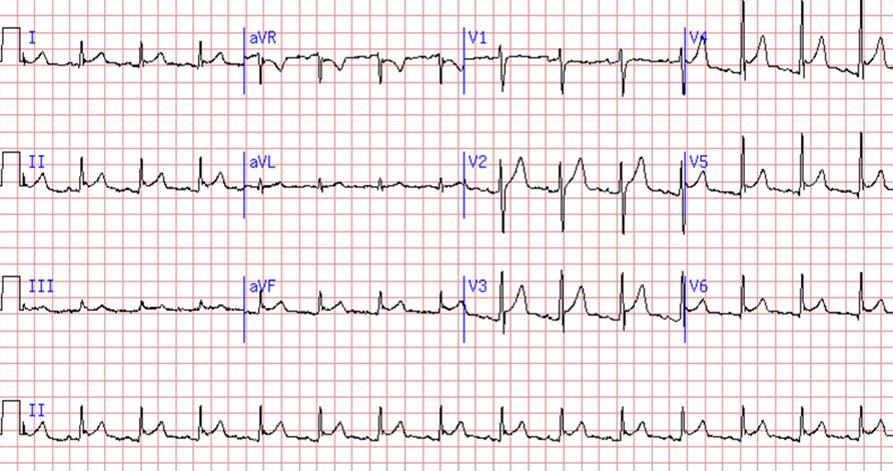

Брадисистолическая фибрилляция предсердий. Желудочковая экстрасистолия. Задача №19

Желудочковая экстрасистола. Дилатация левого предсердия (зубец P=0,12сек.) Задача №20

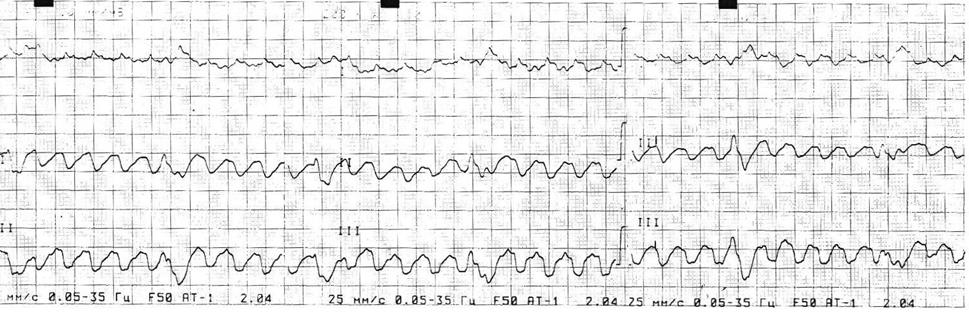

Фибрилляция желудочков Задача №21

Фибрилляция желудочков Задача №22

Фибрилляция желудочкова с последующим идиовентрикулярным ритмом после ЭИТ Задача №23

Желудочковая бигеминия Задача №24

Трепетание предсердий 2:1 Задача №25

Фибрилляция желудочков Задача №26

Фибрилляция предсердий Задача №27

Фибрилляция предсердий Задача №28

Синусовая брадикардия. Поздние желудочковые экстрасистолы. Задача №29

Узловой ритм с ЧСС 28 уд/мин. ЭКГ при передозировке сердечных гликозидов. Задача №30

Ритм трепетания предсердий, ритмированная форма 2:1, частота сокращения предсердий 270 в мин., частота сокращения желудочков 135 в мин. Задача №31

Трепетание предсердий, неритмированная форма. Полная блокада правой ножки пучка Гиса. Задача №32

Ритм электрокардиостимулятора желудочков Задача №33

Трепетание предсердий 2:1. Блокада передней ветви левой ножки пучка Гиса Задача №34

Фибрилляция предсердий. Гипертрофия правого и левого желудочков. Задача №35

Трепетание предсердий Задача №36

Синусовая брадикардия. Гипертрофия левого желудочка. Задача №37

Трепетание предсердий, ритмированная форма Задача №38

ЭКС желудочков Задача №39

Желудочковая экстрасистолия по типу бигеминии Задача №40

Наджелудочковая тахикардия Задача №41

Желудочковая тахикардия Задача №42

Трепетание предсердий, неритмированная форма Задача №43

Пароксизмальная желудочковая тахикардия Задача № 44

Ритм желудочкового электрокардиостимулятора Задача № 45

Пароксизмальная суправентрикулярная тахикардия

ЭКГ при нарушениях проводимости сердца ЭКГ-признаки СА-блокады 1 степени Так как активация синусового узла на ЭКГ ничем не проявляется (регистрируется изолиния), синоаурикулярная блокада 1 степени на обычной ЭКГ не находит отражения и не распознается. ЭКГ-признаки СА-блокады 2 степени 1 типа Появление длительных пауз Р-Р, во время которых отсутствуют один или более комплексов P-QRS-T Пауза Р-Р синоаурикулярной блокады меньше удвоенной величины продолжительности предшествующего нормального интервала Р-Р ЭКГ-признаки СА-блокады 2 степени 2 типа Появление длительных пауз Р-Р, во время которых отсутствуют один или более комплексов P-QRS-T Продолжительность паузы Р-Р синоаурикулярной блокады равна сумме двух, трех или большего числа нормальных интервалов Р-Р основного синусового ритма. ЭКГ-признаки полной СА-блокады Полное исчезновение синусовых волн Р и соответствующих им комплексов QRS-T. В большинстве случаев не развивается фатальная асистолия сердца, так как возникает замещающий эктопический ритм из предсердий, атриовентрикулярной системы или желудочков. ЭКГ-признаки АВ-блокады 1 степени правильное чередование зубца Р и комплекса QRS во всех циклах; интервал Р-q(R) более 0,20 с; нормальная форма и продолжительность комплекса QRS. ЭКГ-признаки АВ-блокады 2 степени Мобитца I (с периодами Самойлова-Венкебаха)постепенное от цикла к циклу удлинение интервала P-q(R) с последующим выпадением желудочкового комплекса QRST; после выпадения желудочкового комплекса на ЭКГ вновь регистрируется нормальный или удлиненный интервал P-q(R), затем весь цикл повторяется; длинные паузы равны удвоенному интервалу Р-Р. ЭКГ-признаки АВ-блокады 2 степени тип Мобитца II отсутствие прогрессирующего удлинения интервала P-q(R) перед блокированием импульса (стабильность интервала P-q(R); выпадение одиночных желудочковых комплексов; длинные паузы равны удвоенному интервалу Р-Р. ЭКГ-признаки АВ-блокады 3 степени отсутствие взаимосвязи между зубцами Р и желудочковыми комплексами; интервалы P-P и R-R постоянны, но R-R всегда больше, чем Р-Р; число желудочковых сокращений меньше 60 в минуту; периодические наслоение зубцов Р на комплекс QRS и зубцы Т с деформацией последних. ЭКГ-признаки полной блокады правой ножки пучка Гиса наличие в правых грудных отведениях V1,2 комплексов QRS rSR’ или rsR’, имеющих М-образный вид; наличие в левых грудных отведениях (V5, V6) и в отведениях I, aVL уширенного, нередко зазубренного зубца S; увеличение времени внутреннего отклонения в правых грудных отведениях (V1, V2) более или равно 0,06 с; увеличение длительности желудочкового комплекса QRS более или равно 0,12 с; наличие в отведении V1 депрессии сегмента S-T и отрицательного или двухфазного (- +) асимметричного зубца Т. ЭКГ-признаки неполной блокады правой ножки пучка Гиса наличие в отведении V1 комплекса QRS типа rSr’ или rsR’; наличие в левых грудных отведениях (V5, V6) и в отведениях I слегка уширенного зубца S; время внутреннего отклонения в отведении V1 не более 0,06 с; длительность желудочкового комплекса QRS менее 0,12 с; сегмент S-T и зубец T в правых грудных отведениях (V1, V2), как правило, не изменяются. ЭКГ-признаки полной блокады левой ножки пучка Гиса наличие в левых грудных отведениях (V5, V6), I, aVl уширенных и деформированных желудочковых комплексов, типа R с расщепленной или широкой вершиной; наличие в отведениях V1, V2, III, aVF уширенных деформированных желудочковых комплексов, имеющих вид QS или rS с расщепленной или широкой вершиной зубца S; время внутреннего отклонения в отведениях V5,6 более или равно 0,08 с; увеличение общей продолжительности комплекса QRS более или равно 0,12 с; наличие в отведениях V5,6, I, aVL дискордантного по отношению к QRS смещения сегмента R(S)-T и отрицательных или двухфазных (- +) ассиметричных зубцов Т; отсутствие qI,aVL,V5-6. ЭКГ-признаки неполной блокады левой ножки пучка Гиса наличие в отведениях I, aVL, V5,6 высоких уширенных, иногда расщепленных зубцов R; наличие в отведениях III, aVF, V1, V2 уширенных и углубленных комплексов типа QS или rS, иногда с начальным расщеплением зубца S; время внутреннего отклонения в отведениях V5,6 0,05-0,08с; общая продолжительность комплекса QRS 0,10 - 0,11 с; отсутствие qV5-6. ЭКГ-признаки блокады передней ветви левой ножки пучка Гиса резкое отклонение электрической оси сердца влево (угол альфа меньше или равен -300 С); QRS в отведениях I, aVL типа qR, в III, aVF типа rS; общая длительность комплекса QRS 0,08-0,011 с. ЭКГ-признаки блокады задней ветви левой ножки пучка Гиса резкое отклонение электрической оси сердца вправо (угол альфа больше или равен 1200 С); форма комплекса QRS в отведениях I и aVL типа rS, а в отведениях III,aVF - типа qR; продолжительность комплекса QRS в пределах 0,08-0,11. Задача №1

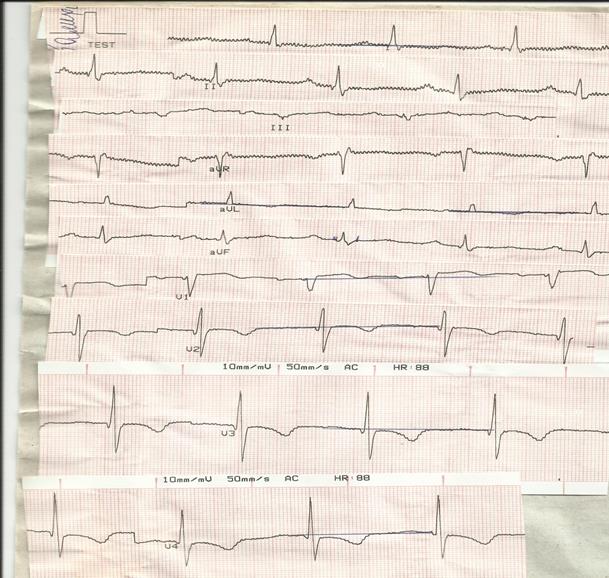

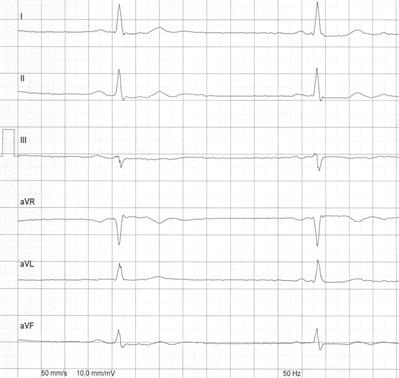

АВ-блокада 1 степени, полная блокада правой ножки пучка Гиса, блокада передней ветви левой ножки пучка Гиса (трехпучковая блокада). Задача №2

АВ-блокада 1 степени, блокада правой ножки пучка Гиса. Задача №3

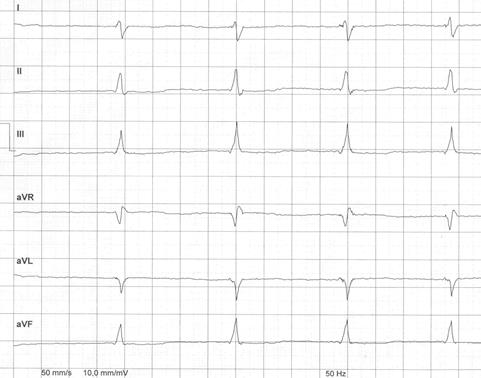

Полная АВ-блокада Задача №4

Полная АВ-блокада Задача № 5

Полная АВ-блокада. Гипертрофия левого желудочка. Задача №6

Полная АВ-блокада дистального типа Задача №7

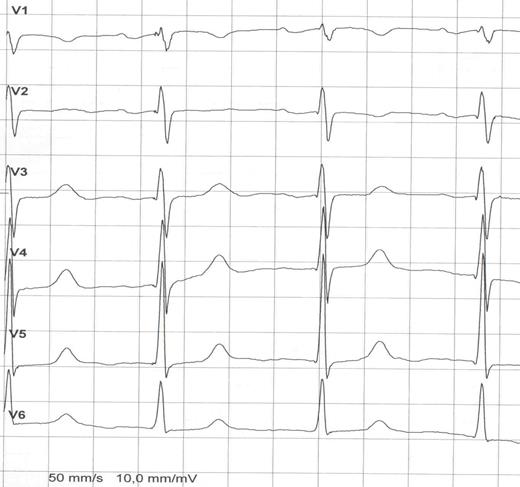

Блокада правой ножки пучка Гиса Задача №8

Синусовая брадикардия. Полная блокада правой ножки пучка Гиса. Гипертрофия левого предсердия. Гипертрофия левого желудочка. Постинфарктный кардиосклероз (рубцовые изменения по боковой стенке левого желудочка). Задача №9

Полная блокада правой ножки пучка Гиса. Блокада передней ветви левой ножки пучка Гиса. Субэндокардиальная ишемия передней и боковой стенок левого желудочка Задача №10

Полная блокада правой ножки пучка Гиса. Задача №11

Полная блокада правой ножки пучка Гиса. Задача №12

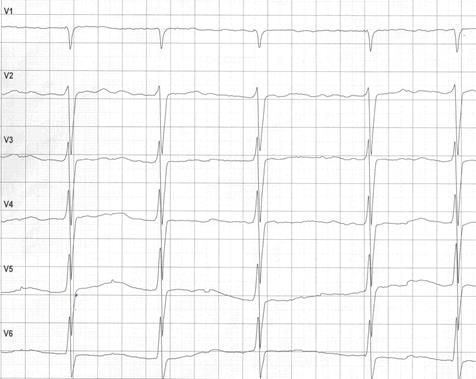

Полная блокада левой ножки пучка Гиса с блокадой периферических разветвлений передней ветви левой ножки пучка Гиса. Рубцовые изменения передне-перегородочной стенки левого желудочка. АВ-блокада I степени. Задача № 13

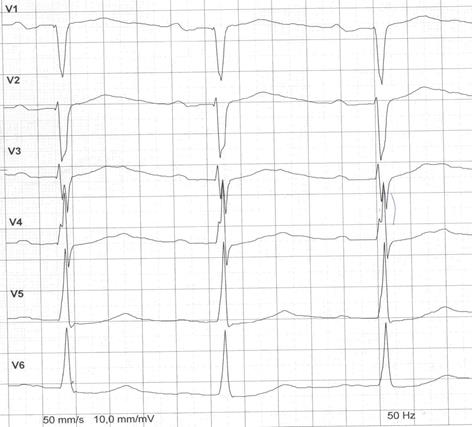

Полная блокада левой ножки пучка Гиса Задача №14

Полная блокада левой ножки пучка Гиса Задача №15

Полная блокада левой ножки пучка Гиса. Задача №16

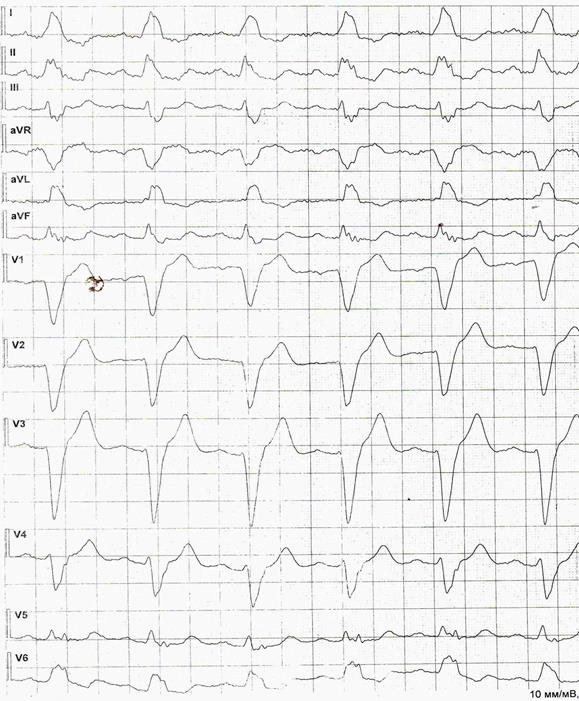

Полная блокада левой ножки пучка Гиса. ЭКГ при инфаркте миокарда При инфаркте миокарда выделяют 3 зоны, каждая из которых имеет свою ЭКГ-характеристику: 1) зона некроза, находящаяся в центре, характеризуется изменением комплекса QRS (прежде всего увеличением или появлением патологического зубца Q). 2) зoна повреждения, находящаяся вокруг зоны некроза, характеризуется смещением сегмента S - Т. 3) зона ишемии, находящаяся еще далее к периферии вокруг зоны повреждения, характеризуется изменением (инверсией) зубца Т. Вполне понятно, что при записи ЭКГ все 3 зоны взаимно влияют друг на друга, из-за чего может быть довольно разнообразная гамма изменений. Изменения на ЭКГ при инфаркте миокарда зависят от его формы, локализации и стадии. По электрокардиографическим признакам прежде всего следует различать трансмуральный и субэндокардиальный инфаркты миокарда. Некроз миокарда обычно проявляется на ЭКГ изменениями комплекса QRS. Образование некротического очага в миокарде ведет к прекращению электрической активности пораженного участка, что обусловливает отклонение суммарного вектора QRS в противоположную сторону. В результате этого в отведениях с положительным полюсом над некротической зоной выявляются патологически глубокий и широкий зубец Q и снижение амплитуды зубца R, что характерно для субэндокардиальных крупноочаговых инфарктов. Чем глубже некроз, тем более выражены эти изменения. При трансмуральном инфаркте миокарда на ЭКГ в отведениях от эпикардиальной стороны регистрируется комплекс типа QS. Над островком неповрежденного миокарда, окруженного некротическим процессом, бывает направленная вверх зазубрина на зубце QS. Субэпикардиальный некроз может проявляться лишь снижением амплитуды зубца R без образования патологического зубца Q. Наконец, интрамуральный инфаркт может вовсе не вызывать изменений комплекса QRS. ЭКГ больного инфарктом миокарда претерпевает изменения в зависимости от стадии заболевания. Выделяют 4 основных вида локализации инфаркта миокарда: · передний – изменения регистрируются в отведениях V1-4; · нижний (заднедиафрагмальный) – с прямыми изменениями в отведениях II,III, AVF; · боковой – с прямыми изменениями в отведениях I, AVL, V5-6; · заднебазальный – при котором в 12 общепринятых отведениях ЭКГ прямых изменений нет, а в отведениях V1-2 регистрируются реципроктные изменения (высокий, узкий зубец R, депрессия сегмента ST, иногда высокий, заостренный зубец Т). Прямые изменения можно обнаружить только в дополнительных отведениях D, V7-9. при инфаркте правого желудочка прямые изменения (подъем сегмента ST) регистрируются только в дополнительных (правых грудных) отведениях V3R-V4R). Острейшая стадия инфаркта (стадия ишемии и повреждения) имеет примерную длительность до нескольких часов. Она проявляется появлением первоначально ишемии (чаще субэндокардиальной) с переходом в повреждение, сопровождающееся подъемом сегмента ST, вплоть до слияния с зубцом Т (монофазная кривая). Некроз и соответствующий ему зубец Q может начать формироваться, но его может и не быть. Если зубец Q формируется, то высота зубца R в этом отведении снижается, нередко вплоть до полного исчезновения (комплекс QS при транcмуральном инфаркте). Главная ЭКГ-особенность острейшей стадии инфаркта миокарда - формирование так называемой монофазной кривой. Монофазная кривая состоит из подъема сегмента ST и высокого положительного зубца T, которые сливаются воедино. В острой стадии, которая длится от 2-х до10 дней, зона повреждения частично трансформируется в зону некроза (появляется глубокий зубец Q, вплоть до комплекса QT), частично, по периферии - в зону ищемии (появляется отрицательный зубец Т). Постепенное снижение сегмента ST к изолинии происходит паралелльно с углублением отрицательных зубцов Т. Важной особенностью острейшей, острой и подострой стадии инфаркта миокарда являются реципрокные изменения электрокардиографической кривой. Подъему сегмента ST в отведениях, соответствующих локализации некроза миокарда, сопутствует его депрессия в отведениях, характеризующих противоположные отделы миокарда. В острейшей и в начале острой стадии аналогичные соотношения могут возникать и применительно к комплексу QRS и зубцу Т. Подострая стадия длится от 1 до 2-х месяцев. Зона повреждения исчезает за счет перехода в зону ишемии (поэтому сегмент ST вплотную приближается к изолинии), зона некроза стабилизируется (поэтому об истинном размере инфаркта судят именно в эту стадию). В первую половину подострой стадии из-за расширения зоны ишемии отрицательный зубец T уширяется и нарастает по амплитуде вплоть до гигантского. Во вторую половину зона ишемия постепенно исчезает, что сопровождается нормализацией зубца T (амплитуда его уменьшается, он стремится стать положительным). Динамика изменений зубца T особенно заметна на периферии зоны ишемии. Если подъем сегмента ST не пришел в норму после 3 недель с момента инфаркта, необходимо исключить формирование аневризмы сердца. Рубцовая стадия характеризуется стабильностью ЭКГ признаков, которые сохранились к концу подострого периода. Наиболее постоянные проявления - патологический зубец Q и уменьшенный по амплитуде R. Задача №1

Острый передний, верхушки, с переходом на боковую стенку Q-инфаркт миокарда Задача №2

Острый передне-перегородочный, верхушки с переходом на боковую стенку Q-инфаркт миокарда Задача №3

Острый передний с переходом на верхушку и боковую стенку Q-инфаркт миокарда Задача №4

Острый передний, верхушки и боковой стенки инфаркт миокарда левого желудочка Задача №5

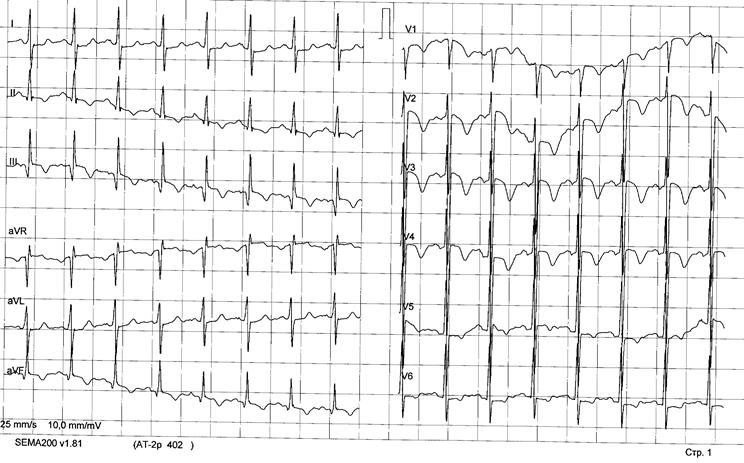

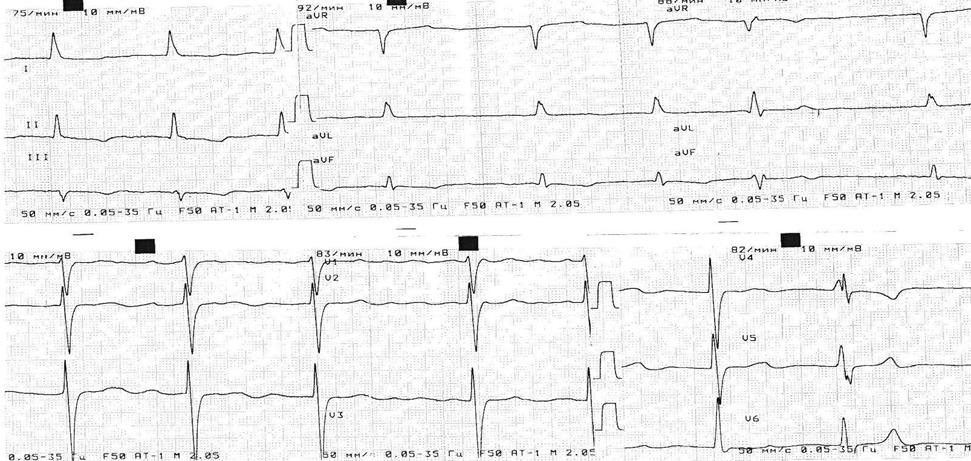

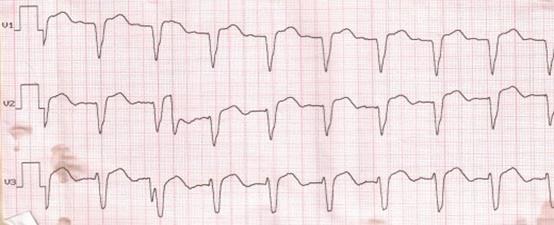

Острейшая стадия переднего распространенного инфаркта миокарда Задача №6

Острая стадия Q-инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST переднеперегородочной и боковой стенки левого желудочка Задача №7

Острая стадия Q-инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST передне-перегородочной и боковой стенок левого желудочка. Задача №8

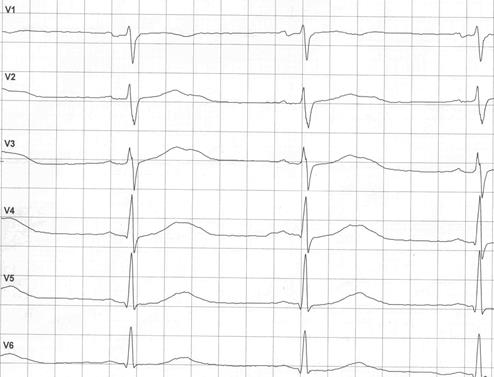

Острая стадия Q-инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST передней стенки левого желудочка. Задача №9

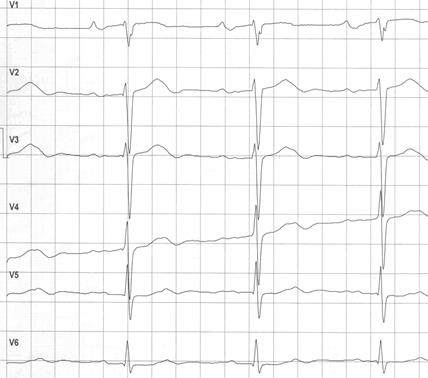

Острая стадия Q-инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST передне-перегородочной, верхушки и боковой стенок левого желудочка Задача №10

Субэндокардиальная ишемия передне-перегородочной, верхушки и боковой стенок левого желудочка Задача №11

Острейшая стадия инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST передне-перегородочной, верхушки и боковой стенки левого желудочка Задача №12

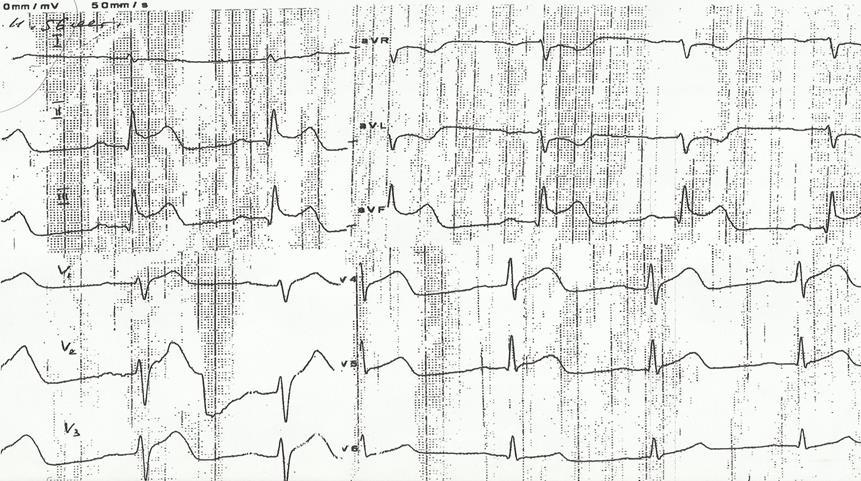

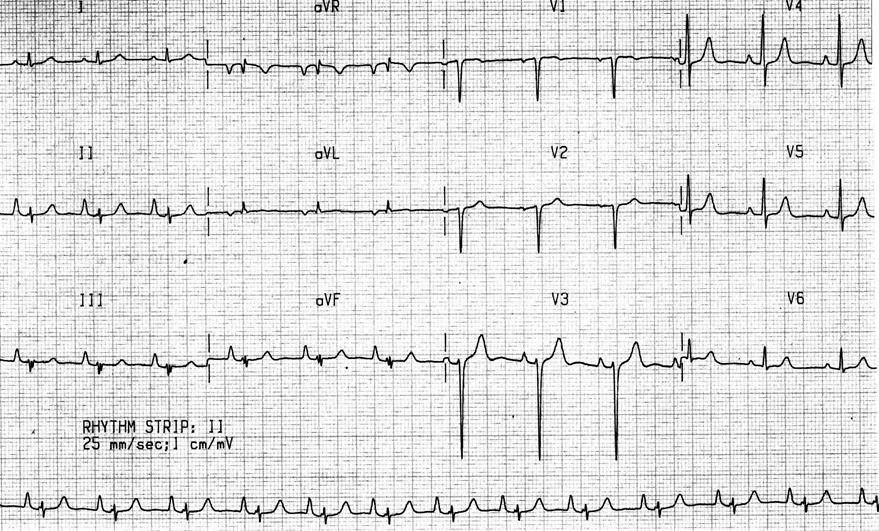

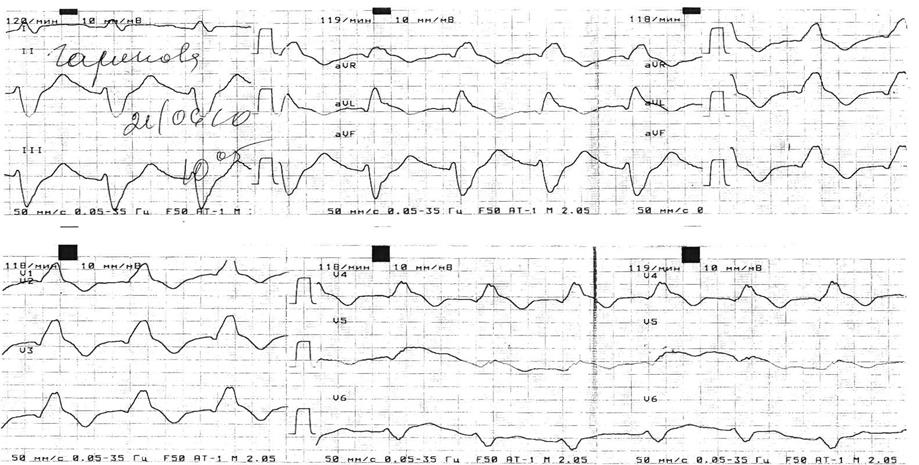

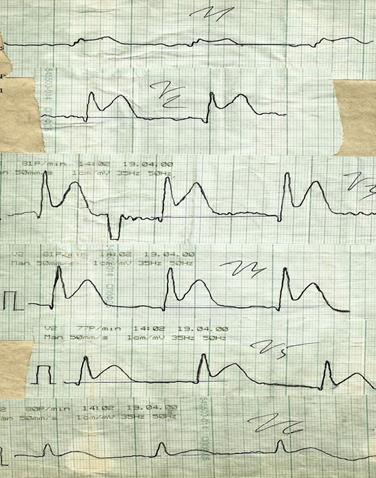

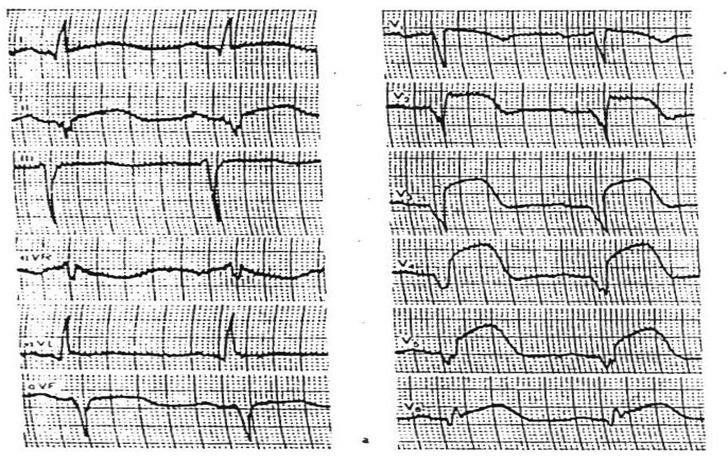

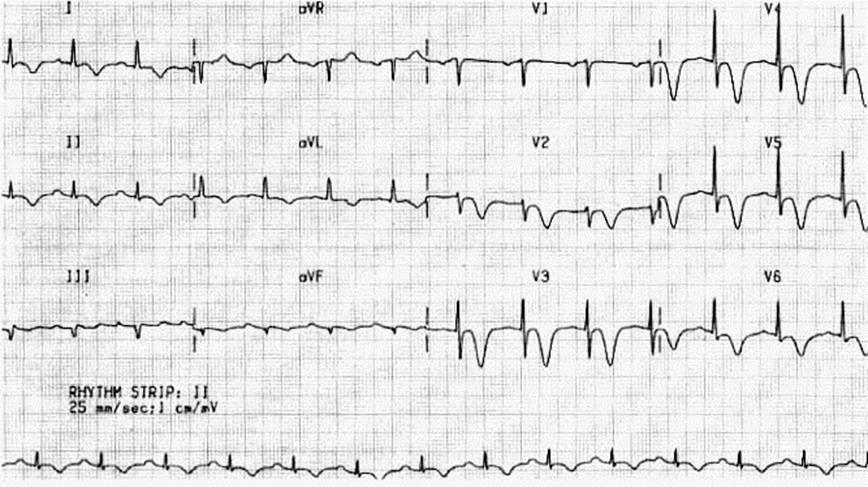

а б в Динамика ЭКГ-изменений при Q-инфаркте миокарда передней стенки а) 1 час от начала инфаркта миокарда, б) 24 часа от начала инфаркта миокарда, в) 10 дней от начала инфаркта миокарда Задача №13

Передний, верхушки и боковой стенки инфаркт миокарда, острая стадия Задача №14

Без Q инфаркт миокарда (интрамуральный) передне-боковой стенки Задача №15

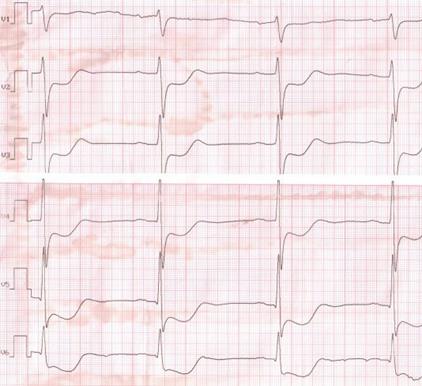

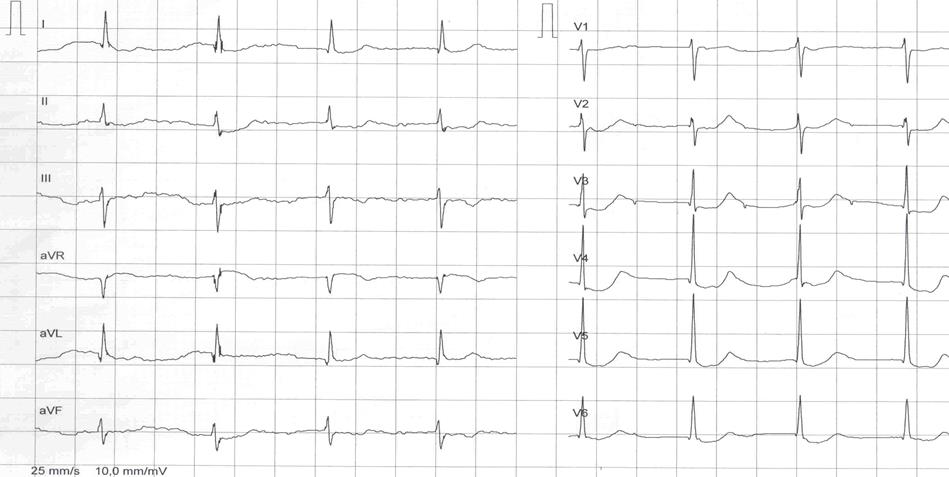

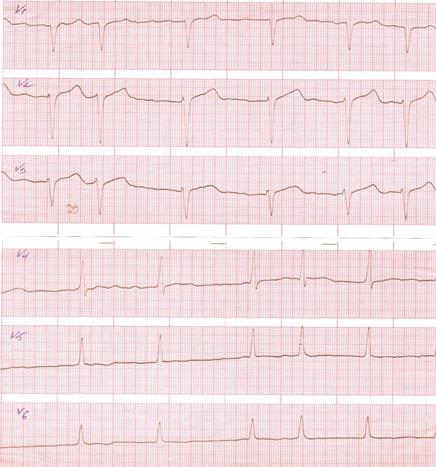

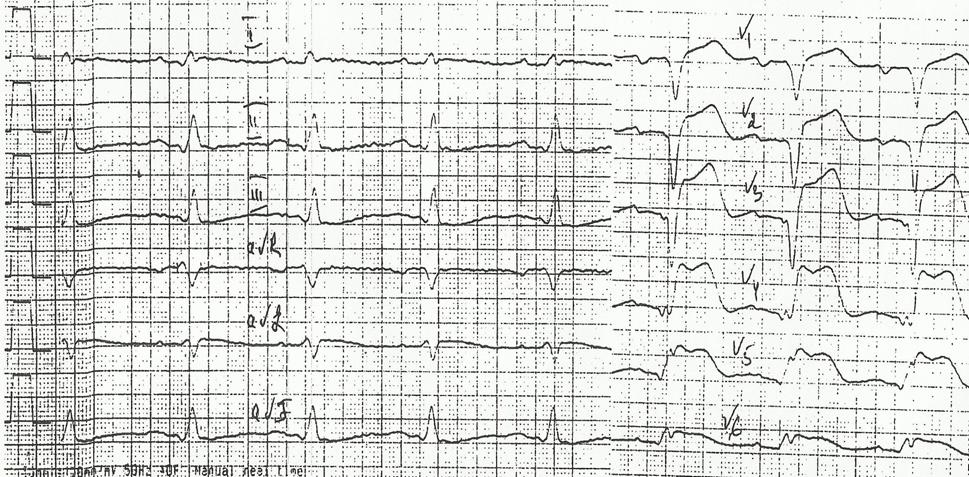

Острый нижний Q-инфаркт миокарда левого желудочка Задача №16

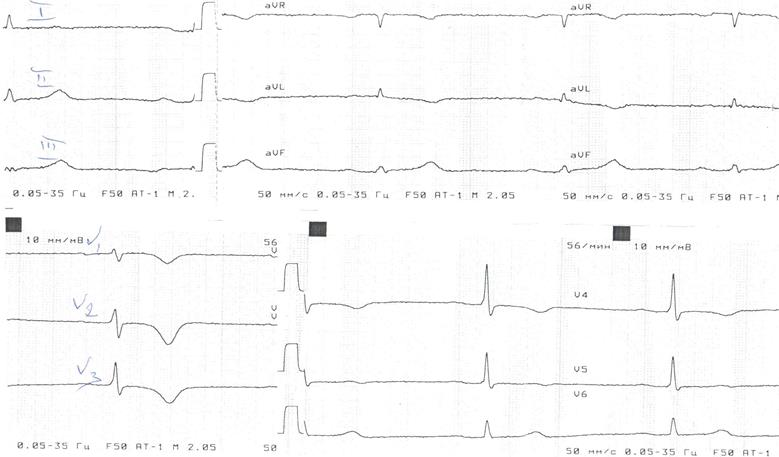

Задача №17

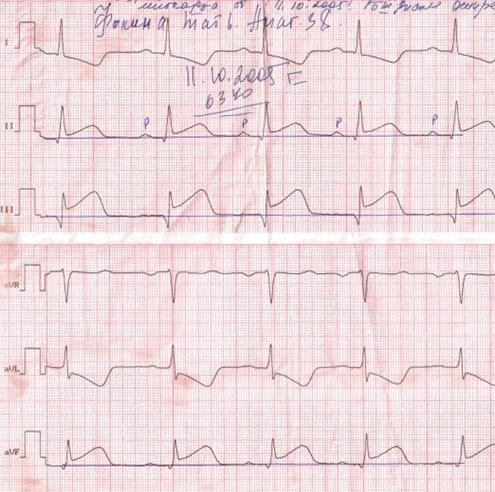

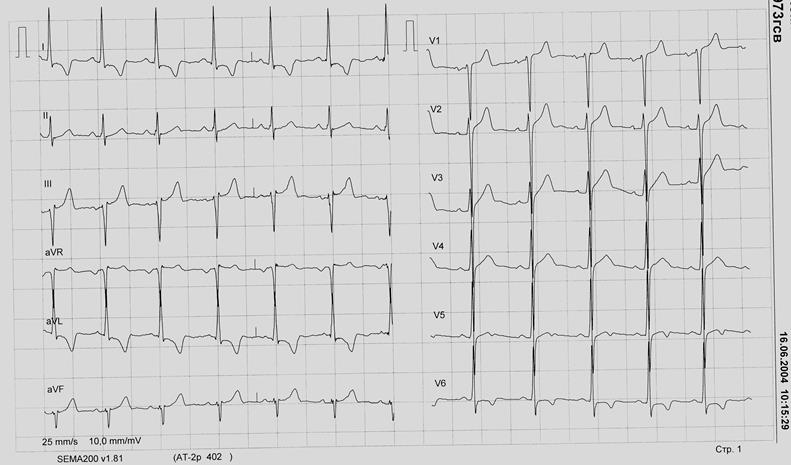

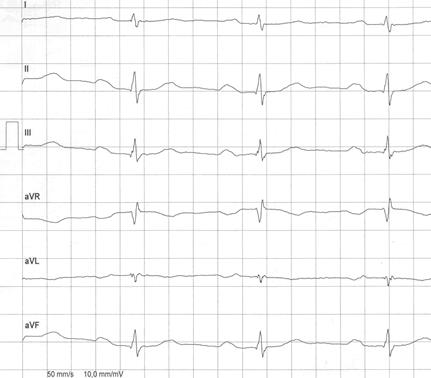

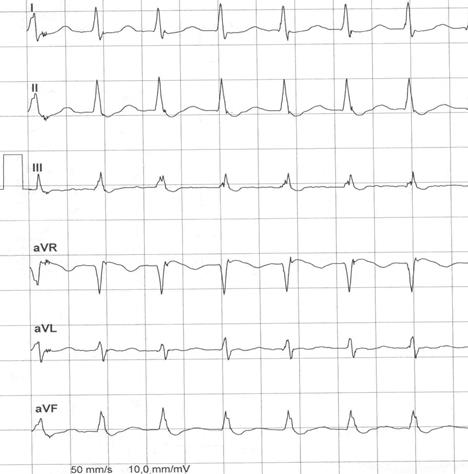

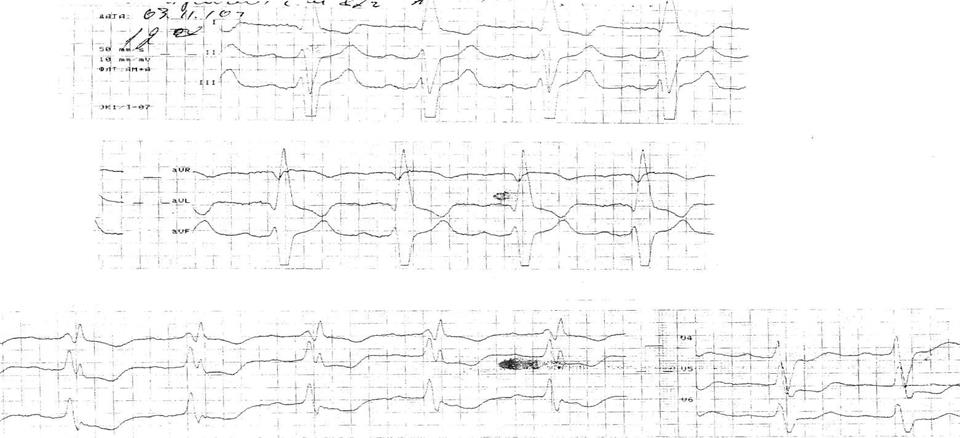

Острая стадия Q-инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST нижней стенки левого желудочка. Синусовая брадикардия. Задача №18

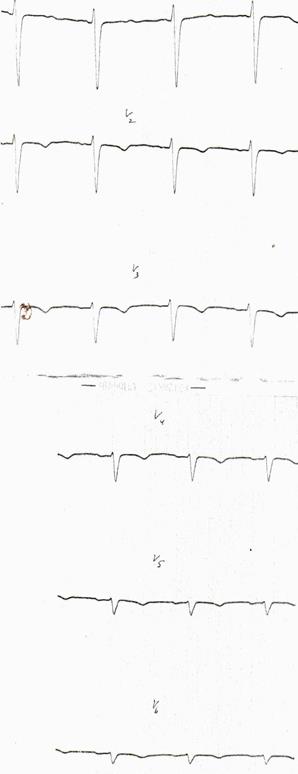

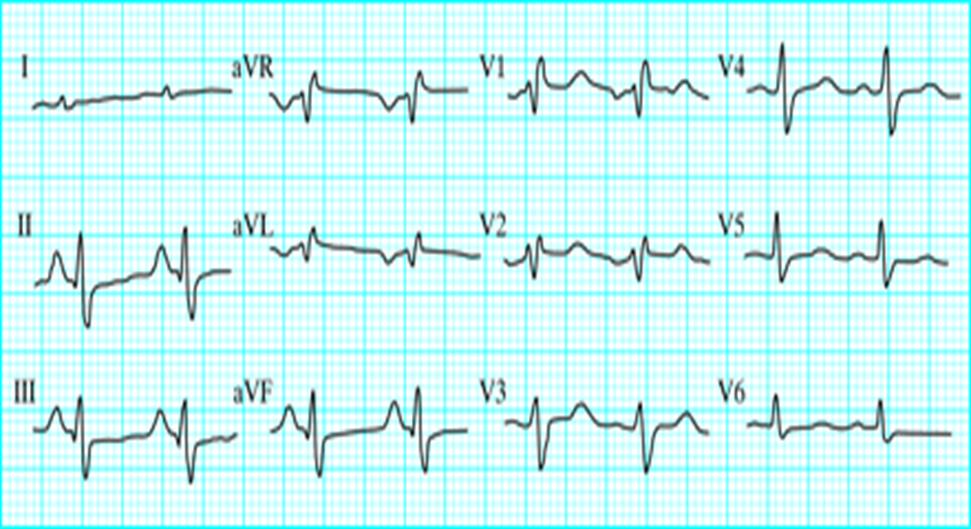

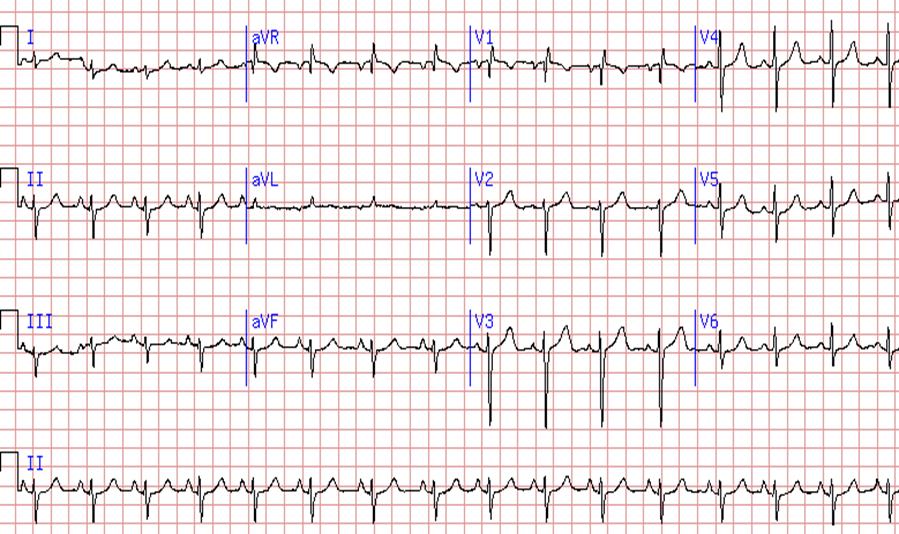

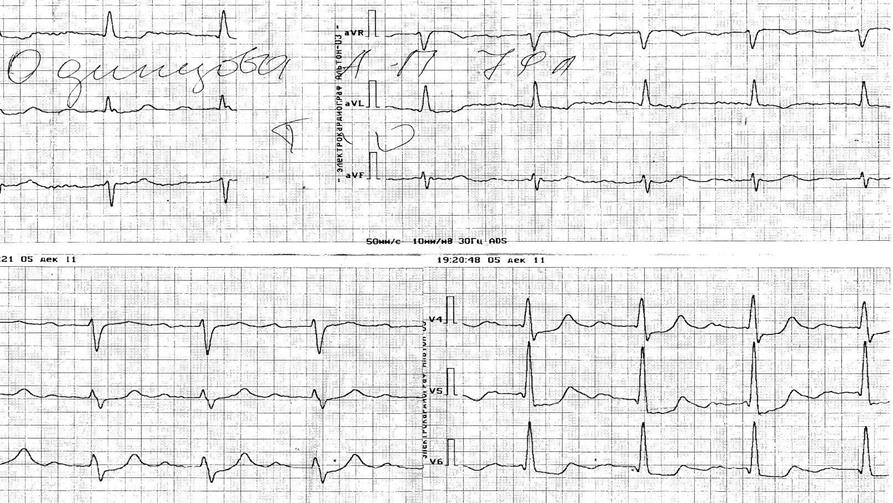

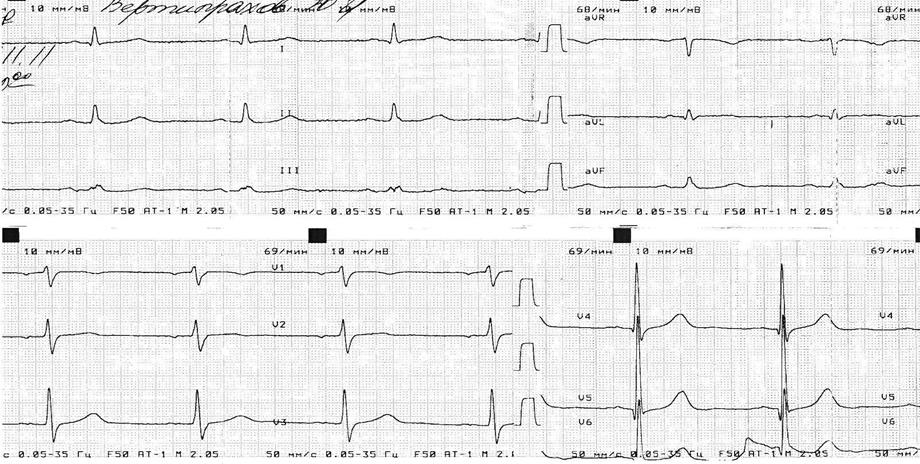

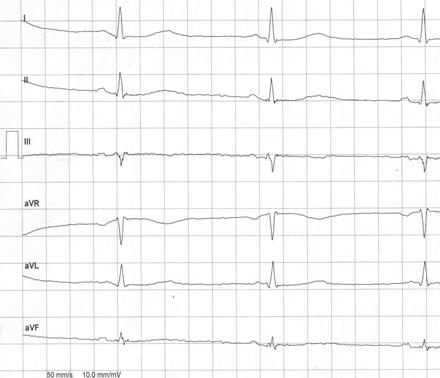

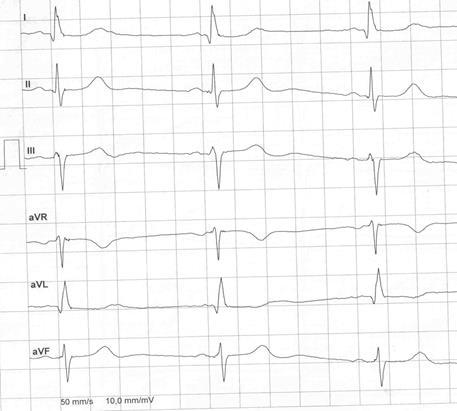

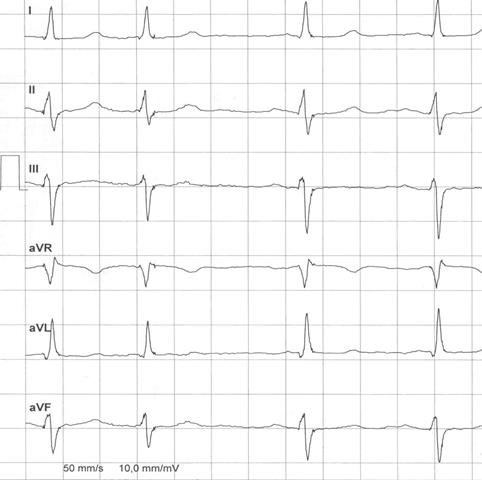

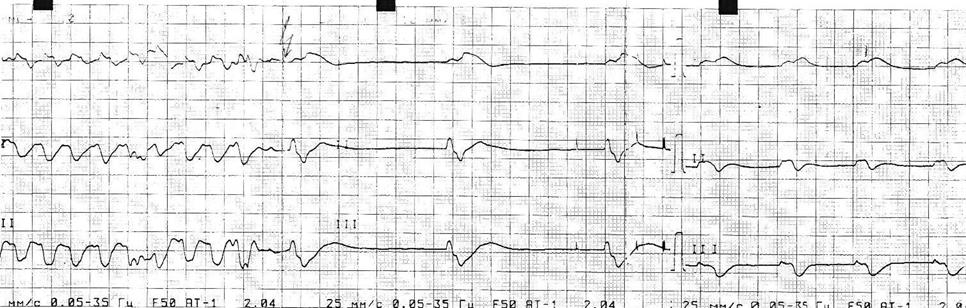

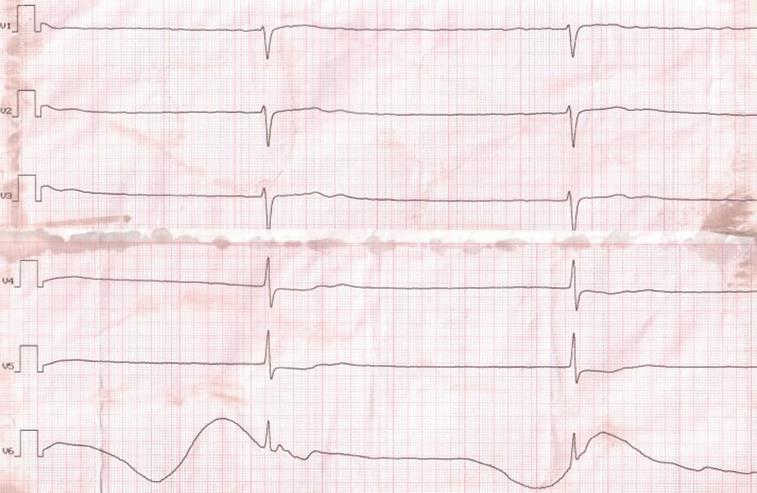

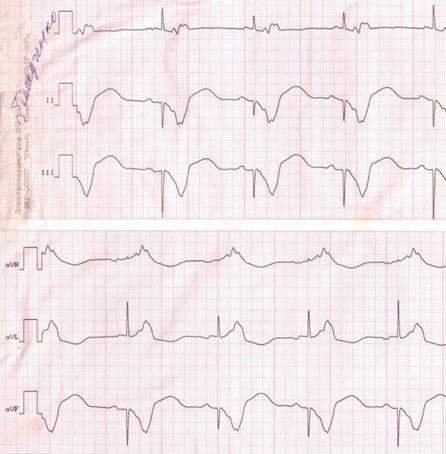

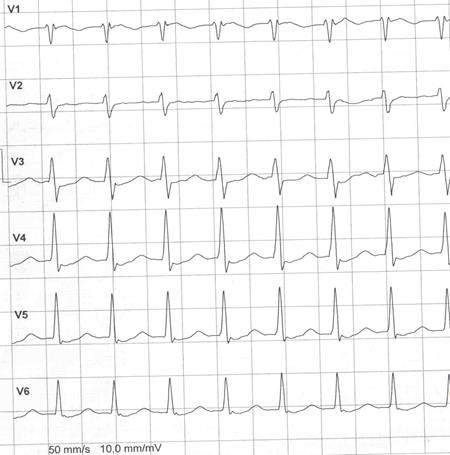

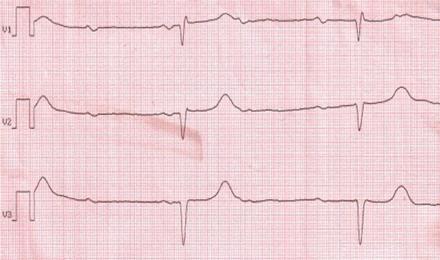

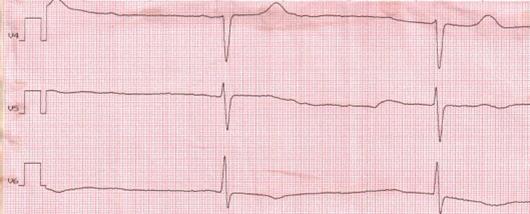

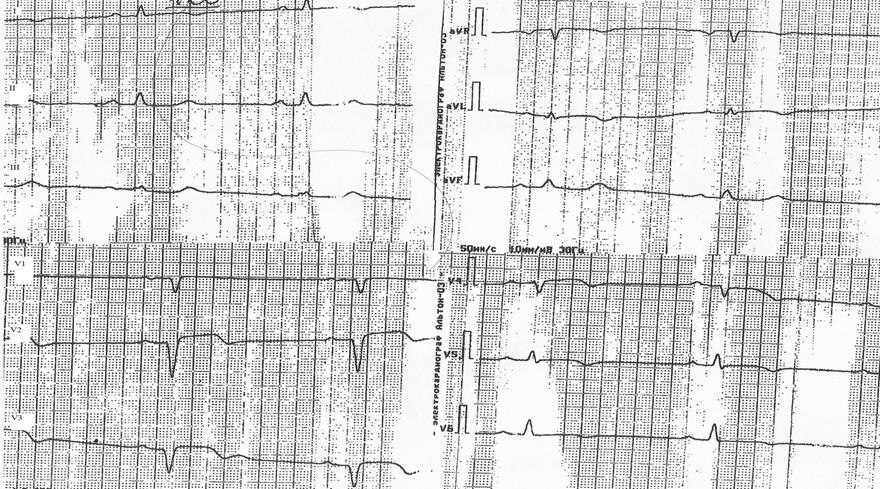

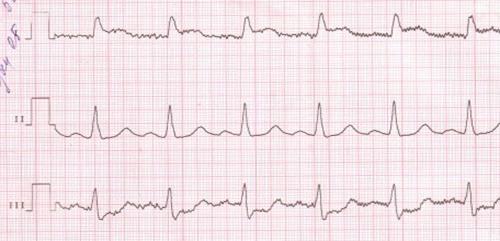

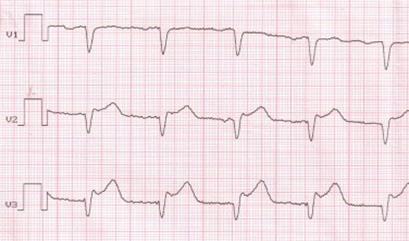

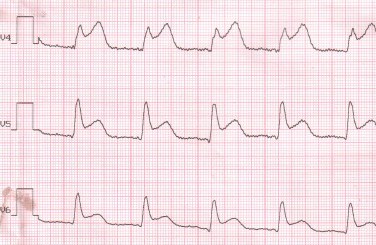

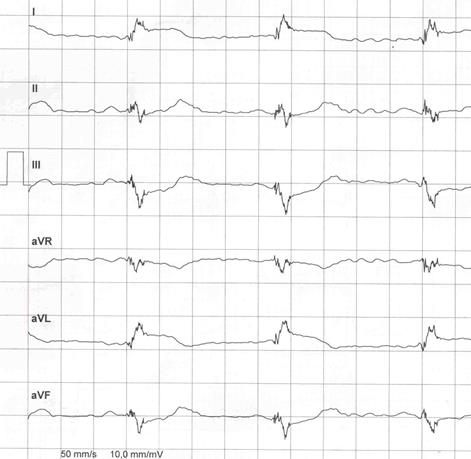

Острейшая стадия инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST нижней стенки Задача №19

Острая стадия Q-инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST нижней стенки левого желудочка. Задача №20

Острая стадия Q-инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST нижней стенки левого желудочка. Задача №21

Острейший нижний инфаркт миокарда Задача №22

Нижний инфаркт миокарда, острая стадия Задача №23

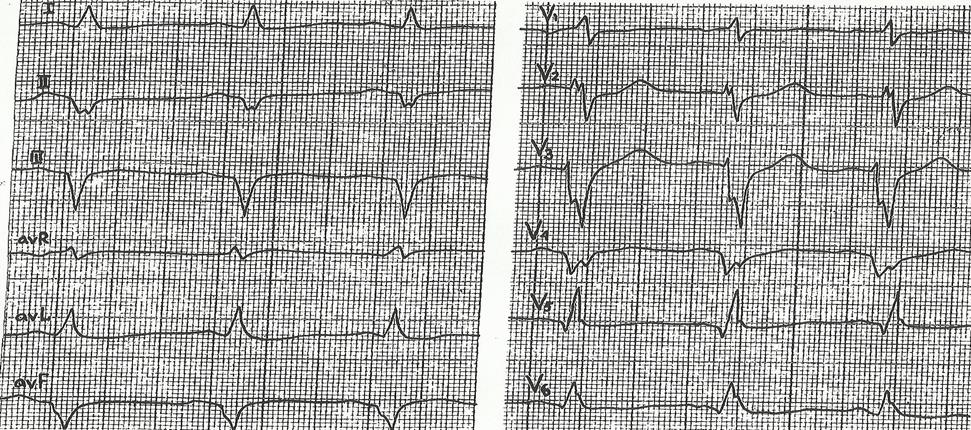

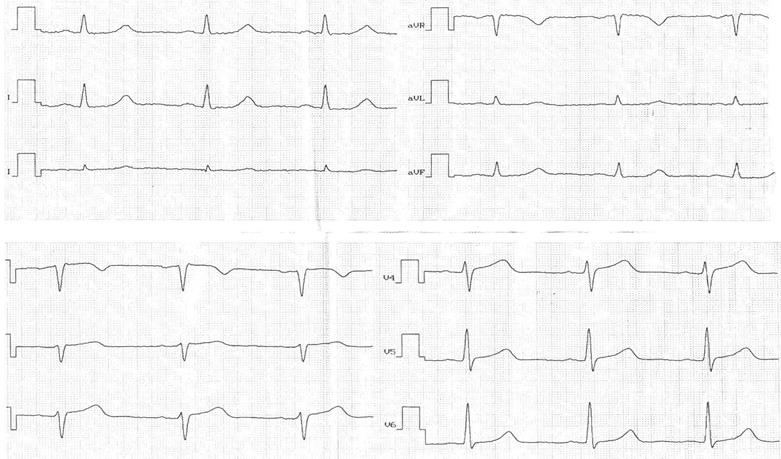

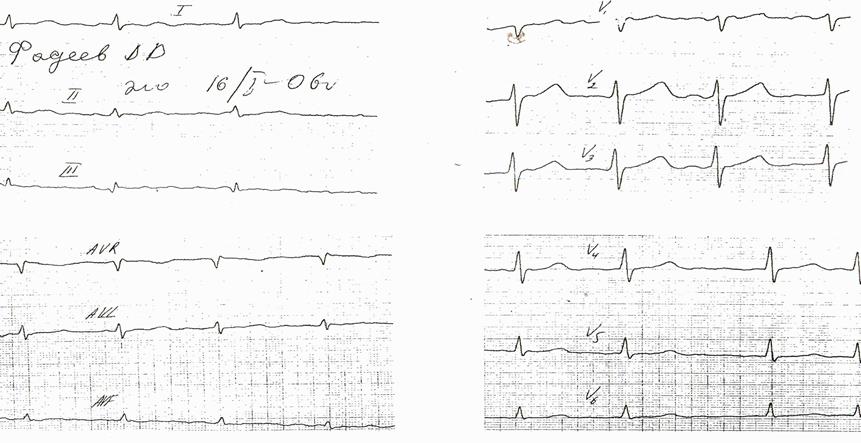

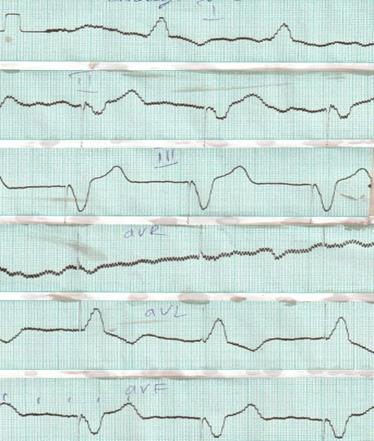

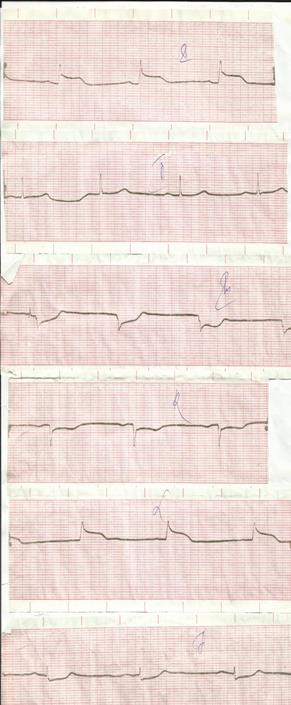

а б в Динамика ЭКГ-изменений при Q-инфаркте миокарда нижней стенки а) 1 час от начала инфаркта миокарда, б) 24 часа от начала инфаркта миокарда, в) 3 недели от начала инфаркта миокарда Задача №24

а б в Динамика ЭКГ-изменений при Q-инфаркте миокарда нижней стенки а) 1 час от начала инфаркта миокарда, б) 24 часа от начала инфаркта миокарда, в) 2 недели от начала инфаркта миокарда

Задача №25

Передний распространенный Q-инфаркт миокарда, подострая стадия

Задача №26

Подострая стадия не-Q-инфаркта миокарда переднеперегородочной и боковой стенок левого желудочка Задача №27

Не Q-инфаркт миокарда передне-перегородочной, верхушки и боковой стенки, подострая стадия. Задача №28

Подострая стадия Q-инфаркта миокарда нижней и боковой стенки левого желудочка Задача №29

Рубцовая стадия Q-инфаркта миокарда нижней стенки левого желудочка Задача №30

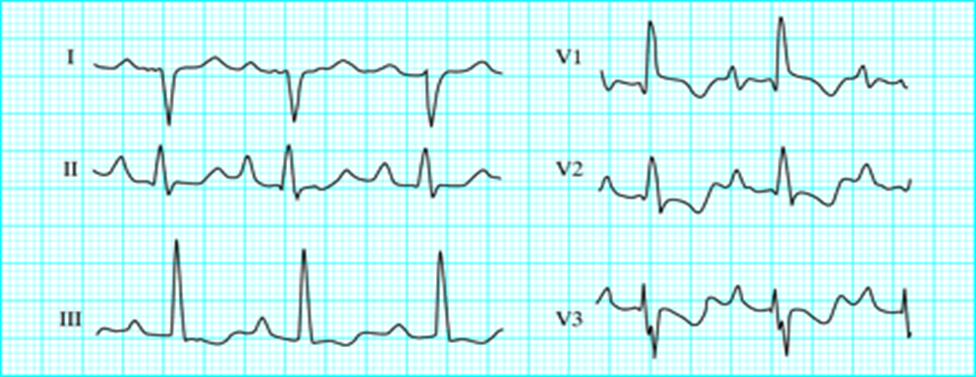

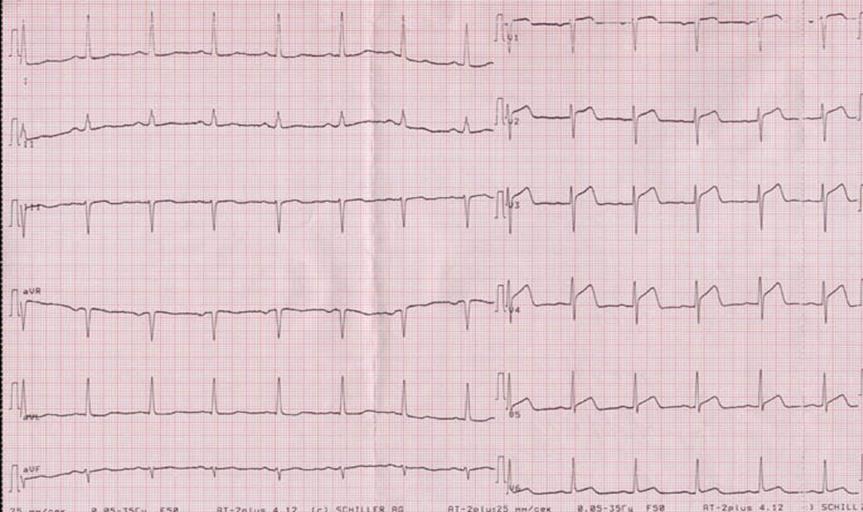

Острейшая стадия циркулярного инфаркта миокарда Задача №31

Циркулярный Q-инфаркт миокарда, стадия рубцевания. Задача №32

Острый передне-перегородочный Q-инфаркт миокарда. Нижне-боковой Q-инфаркт миокарда, стадия рубцевания

Задача №33

Острая стадия инфаркта миокарда нижней, боковой стенки и верхушки. Задача № 34

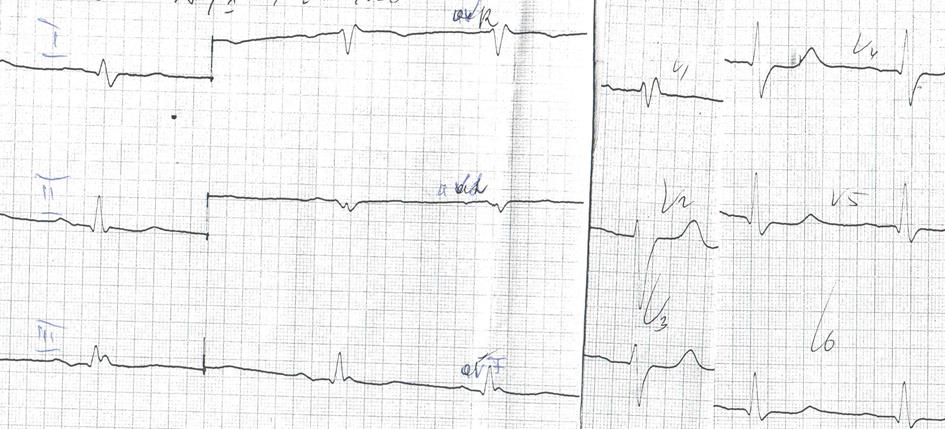

Q-инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST передне-перегородочной, боковой и нижней стенки, острая стадия. Задача №35

Q-инфаркт миокарда передней, верхушки с переходом на боковую стенку инфаркт миокарда, рубцовая стадия Задача №36

Острый передне-перегородочный, верхушки с переходом на боковую стенку инфаркт миокарда. Q-инфаркт миокарда нижней стенки, рубцовая стадия Задача №37

Острый передне-перегородочный, верхушки с переходом на боковую стенку инфаркт миокарда. Q-инфаркт миокарда нижней стенки, рубцовая стадия. Полная блокада правой ножки пучка Гиса ЭКГ при различной патологии Задача №1

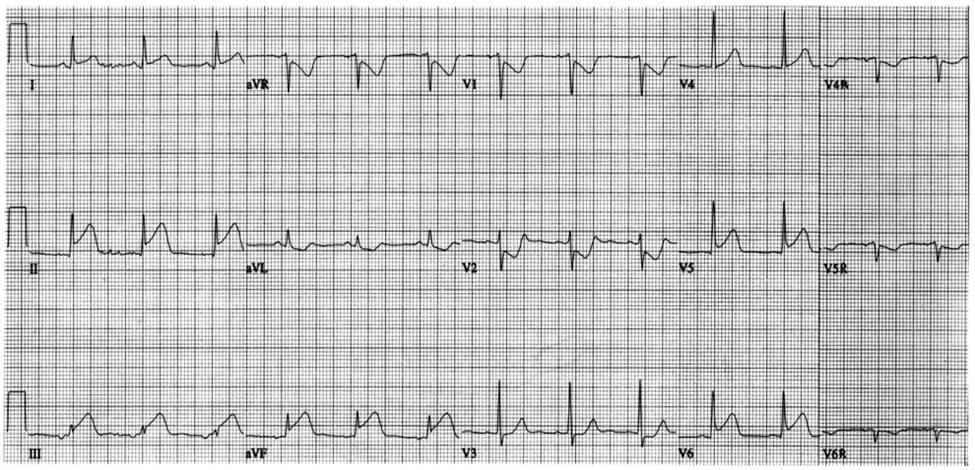

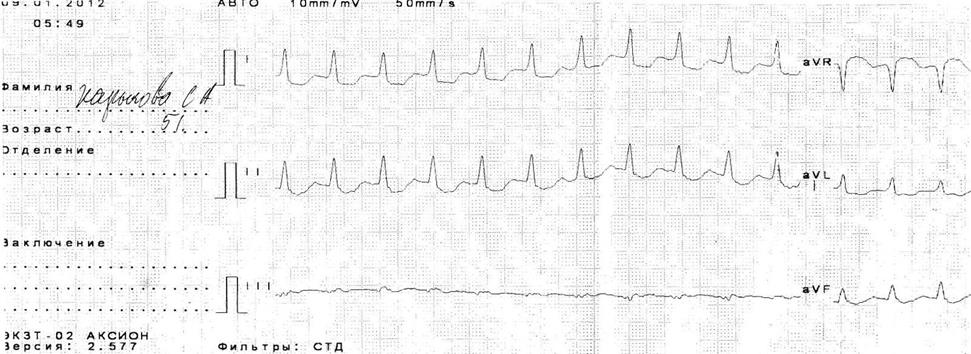

Синусовая тахикардия, ЭКГ-признаки тромбоэмболии легочной артерии (SI, QIII, TIII)

Задача №2

Декстракардия Задача №3

ЭКГ-признаки тромбоэмболии легочной артерии (SI, QIII, TIII) Задача №4

ЭКГ-признаки тромбоэмболии легочной артерии (SI, QIII, TIII; qR вV1) Задача №5

Фибрилляция предсердий. ЭКГ-признаки тромбоэмболии легочной артерии (SI, QIII, TIII; qR вV1) Задача №6

ЭКГ-признаки гипертрофии левого желудочка (гипертрофическая кардиомиопатия) Задача №7

ЭКГ-признаки гипертрофии левого желудочка (гипертрофическая кардиомиопатия) Задача №8

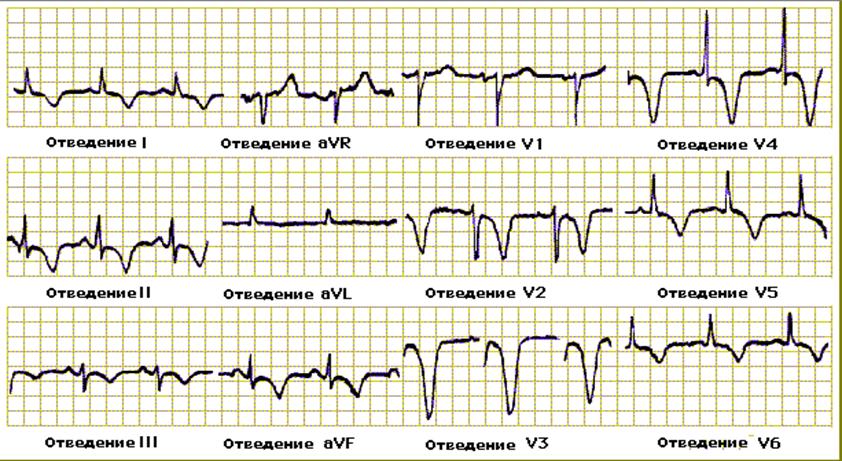

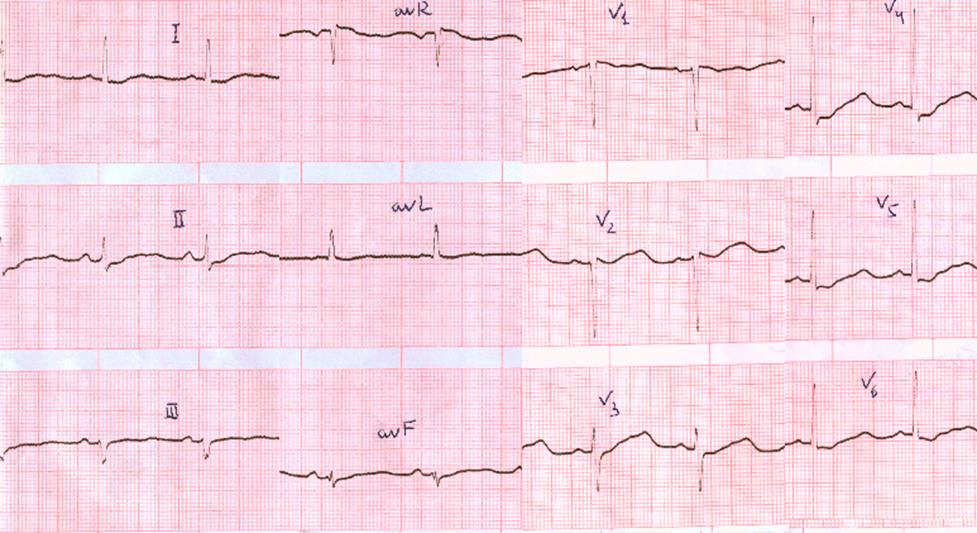

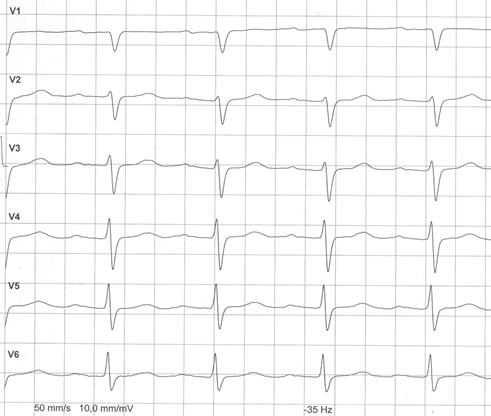

ЭКГ-признаки выраженной гипокалиемии (депрессия сегмента ST, снижение амплитуда зубца Т, увеличение амплитуды зубца U, слияние зубца U с зубцом Т, удлинение интервала QТ) Задача №9

ЭКГ-признаки гиперкалиемии (укорочение интервала QT, высокий симметричный, узкий зубец Т) Задача №10

ЭКГ-признаки гиперкалиемии (укорочение интервала QT, высокий симметричный, узкий зубец Т) Задача №11

ЭКГ-признаки гипокальциемии (удлинение интервала QT) Задача №12

ЭКГ-изменения, связанные с острым нарушением мозгового кровообращения (нарушения реполяризации желудочков в виде депрессии сегмента ST, «псевдоинфарктные», глубокие отрицательные зубцы Т) Задача №13

ЭКГ-признаки перикардита (конкордантный подъем сегмента ST в большинстве отведений) Задача №14

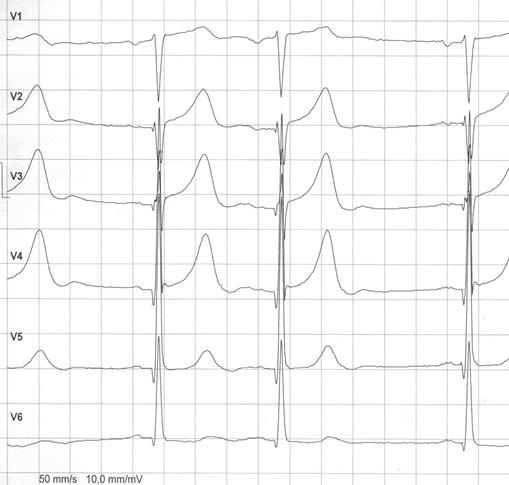

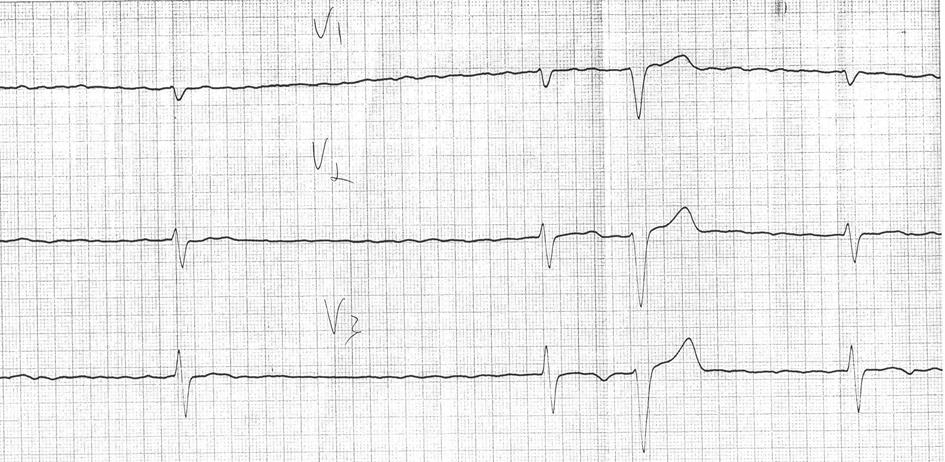

Синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта (укорочение интервала PQ, наличие дельта-волны на восходящем колене комплекса QRS, расширение комплекса QRS) Задача №15

Синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта (укорочение интервала PQ, наличие дельта-волны на восходящем колене комплекса QRS, расширение комплекса QRS) Задача №16

Синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта (укорочение интервала PQ, наличие дельта-волны на восходящем колене комплекса QRS, расширение комплекса QRS) Тестовые задания Тесты Выберите один правильный вариант ответа 1. СИНУСОВЫЙ УЗЕЛ НАХОДИТСЯ: 1) под эпикардом вблизи соединения верхней полой вены и правого предсердия; 2) под эндокардом вблизи соединения нижней полой вены и правого предсердия; 3) под эпикардом вблизи соединения легочной вены и левого предсердия. 4) под эндокардом вблизи соединения легочной вены и левого предсердия. 5) правильного ответа нет 2. ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ РЕФРАКТЕРНЫЙ ПЕРИОД МИОКАРДА ЖЕЛУДОЧКОВ НА ЭКГ СООТВЕТСТВУЕТ: 1) продолжительности комплекса QRS 2) продолжительности сегмента ST 3) продолжительности зубца Т 4) продолжительности комплекса QRS и сегмента ST 5) зубец Р 3. ЦЕНТРОМ АВТОМАТИЗМА I ПОРЯДКА ЯВЛЯЕТСЯ: 1) ножки пучка Гиса; 2) АВ - узел; 3) СА – узел 4) миокард предсердий 5) волокна Пуркинье 4. НА ЭКГ СНЯТОЙ СО СКОРОСТЬЮ 50 ММ/СЕК. 1 ММ. СЕТКИ СООТВЕТСТВУЕТ: 1) 0,01 с; 2) 0,02 с; 3) 0,03 с; 4) 0,04 с; 5) 0,05 с. 5. ПРИ ВЕРТИКАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ОСИ, УГОЛ АЛЬФА РАВЕН: 1) от 0 до +39 градусов 2) от +40 до +69 градусов 3) от +70 до +90 градусов 4) от +91 до + 120 градусов 5) более +120 градусов 6. ШИРИНА ЗУБЦА Р В НОРМЕ ДО: 1) 0,06 с.; 2) 0,10 с.; 3) 0,12 с. 4) 0,09 сек. 5) 0,05 сек. 7. ШИРИНА КОМПЛЕКСА QRS В НОРМЕ ДО: 1) 0,06 с.; 2) 0,10 с.; 3) 0,12 с. 4) 0,09 сек. 5) 0,05 сек. 8. ШИРИНА ЗУБЦА Q В НОРМЕ ДО: 1) 0,01 с, 2) 0,02 с, 3)

|

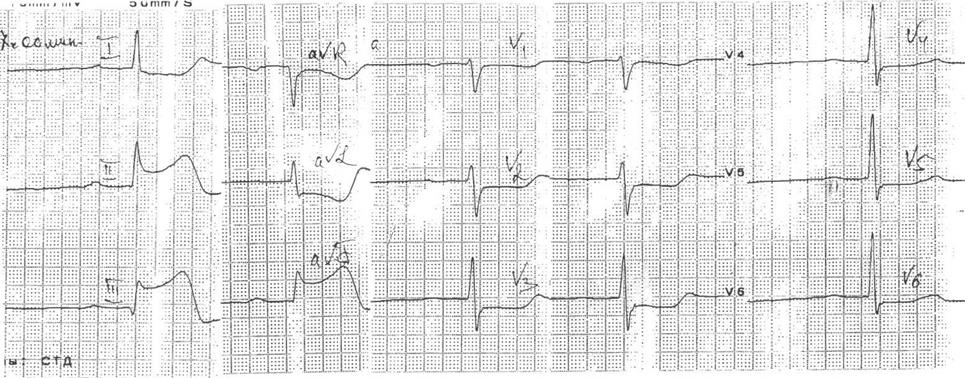

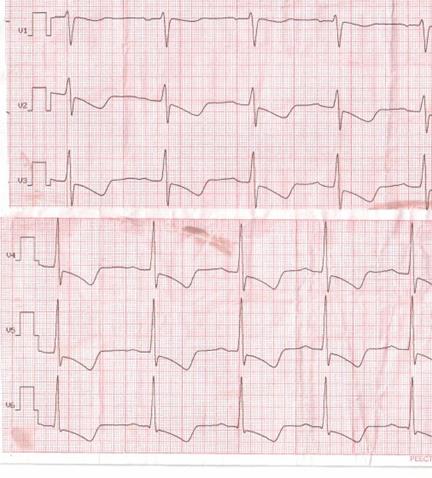

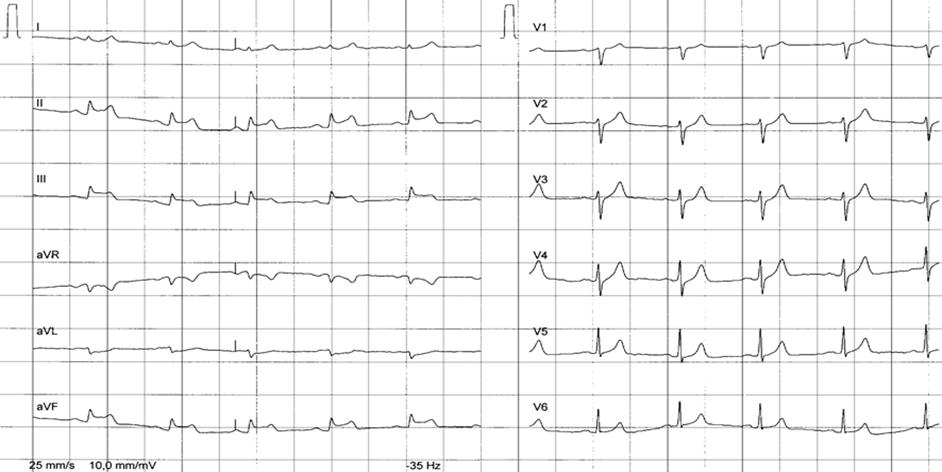

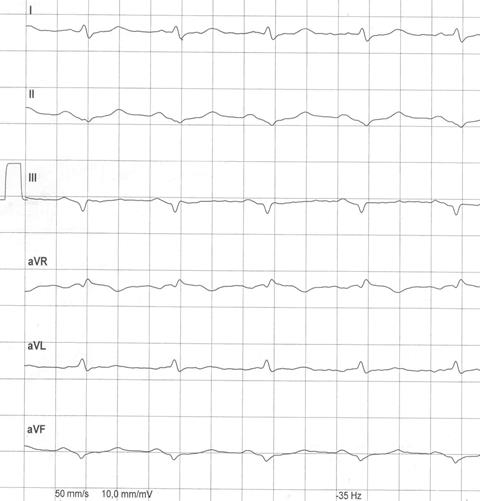

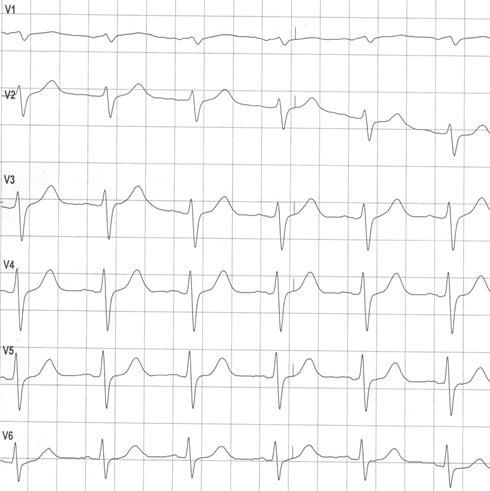

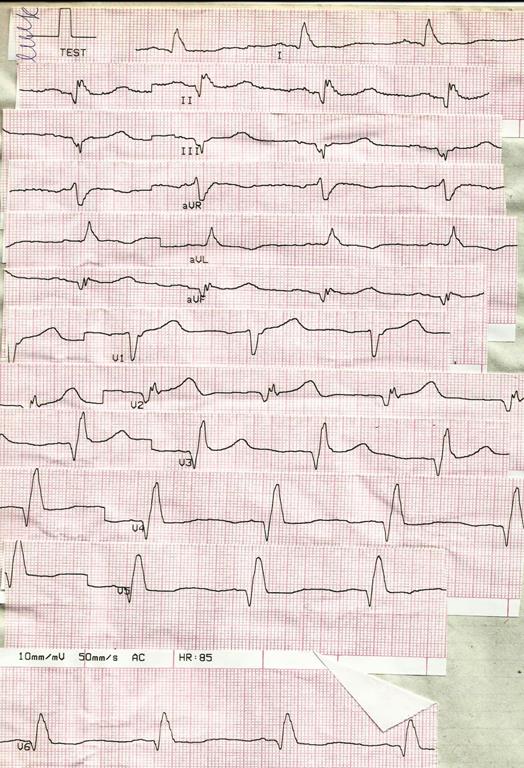

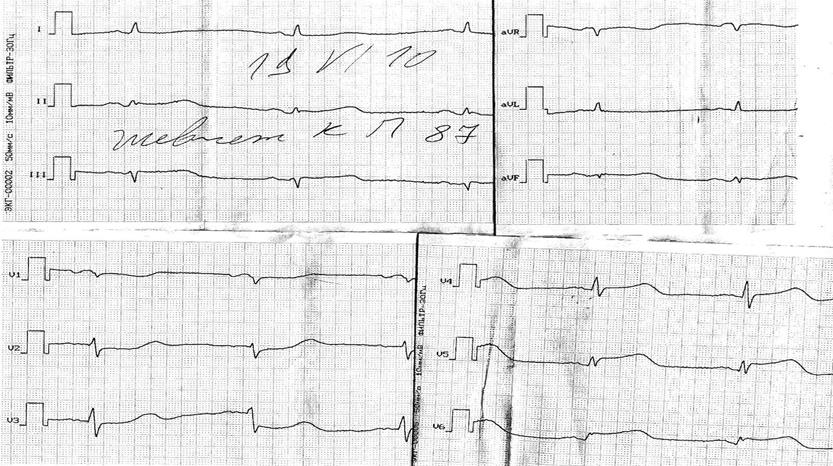

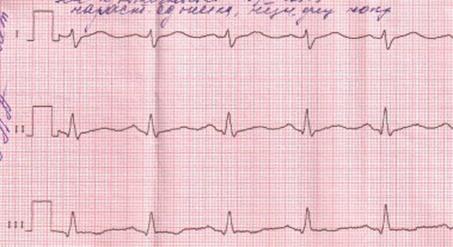

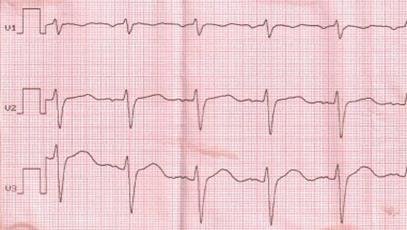

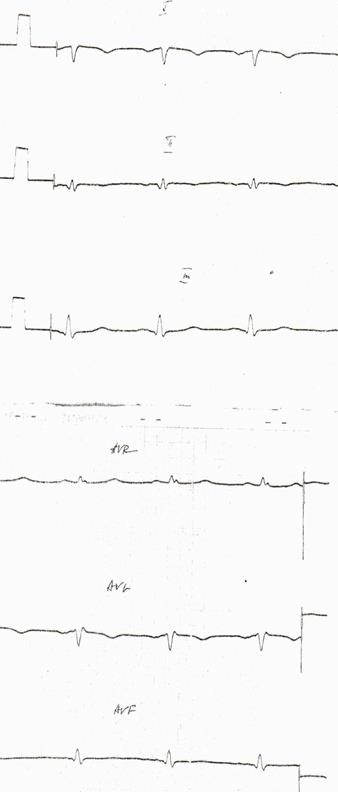

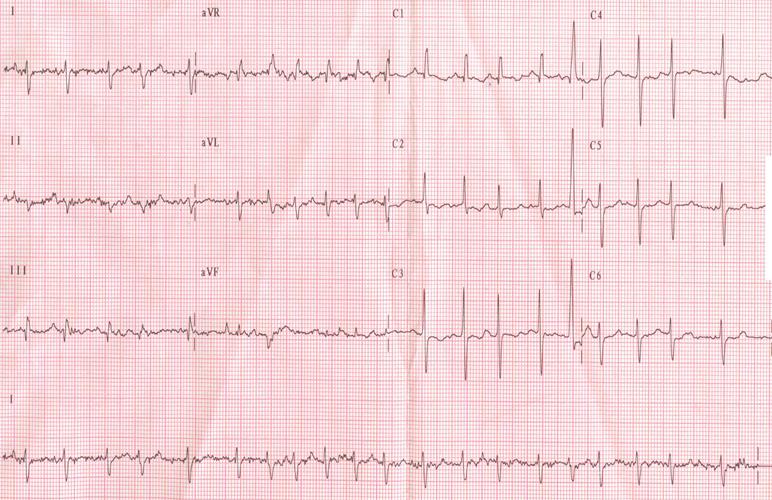

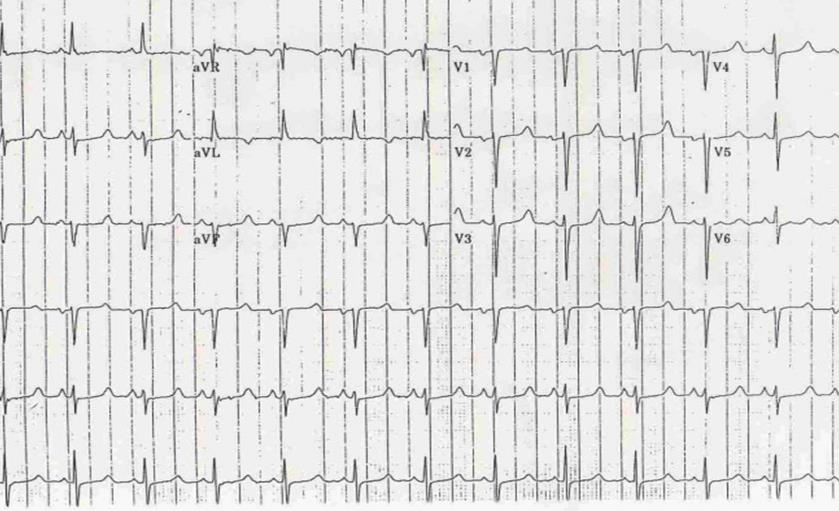

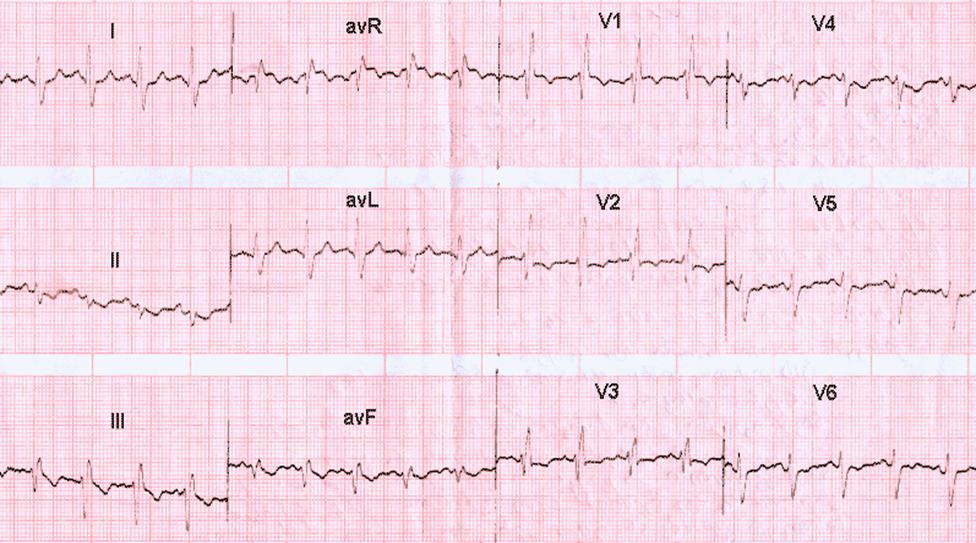

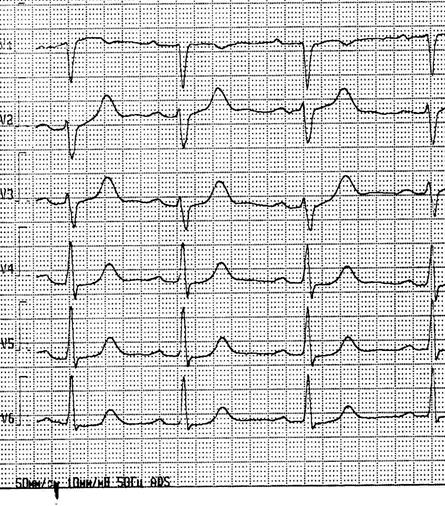

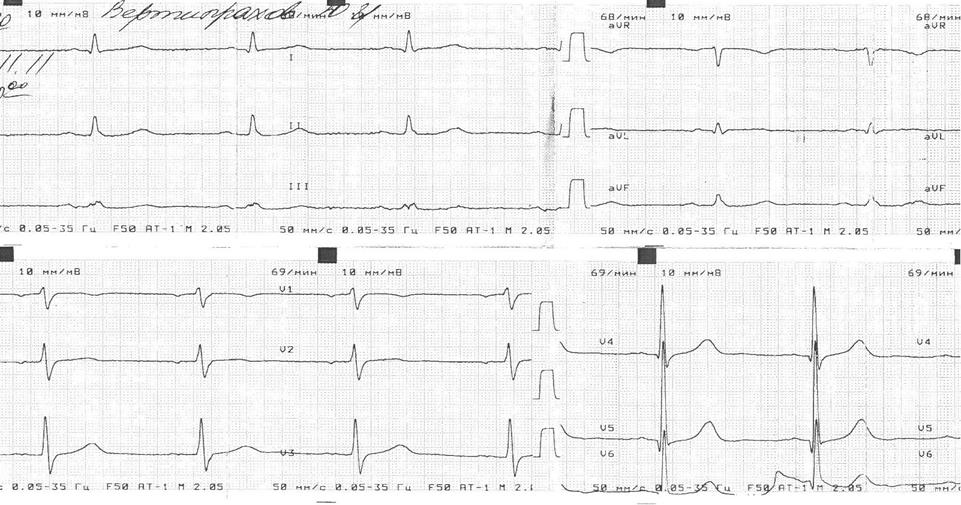

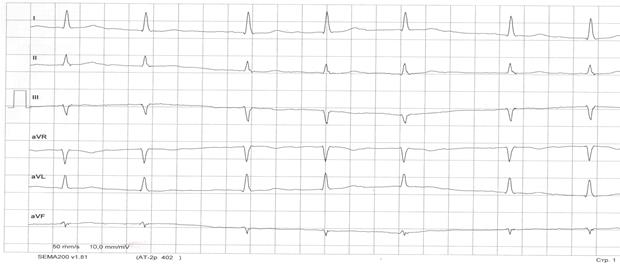

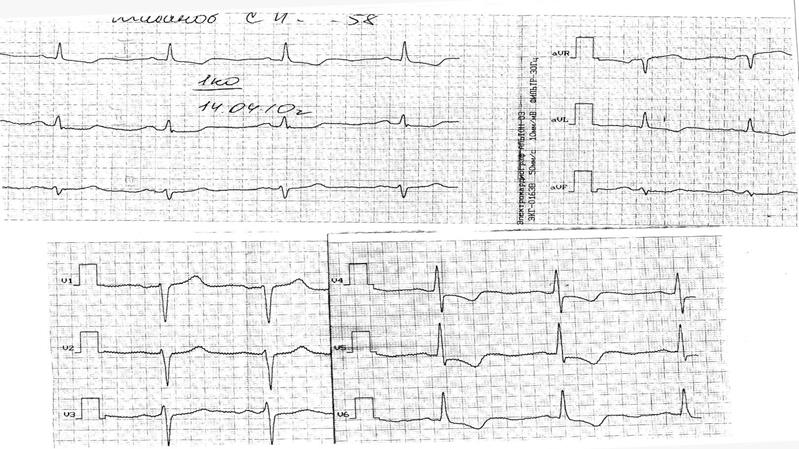

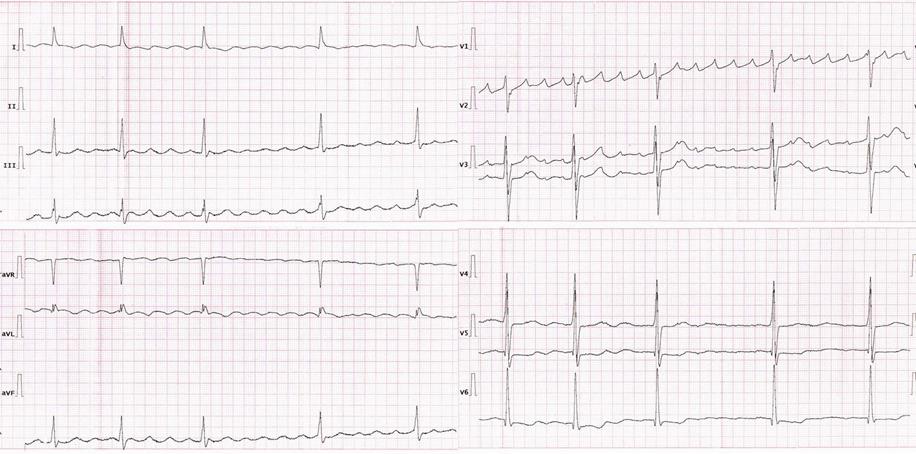

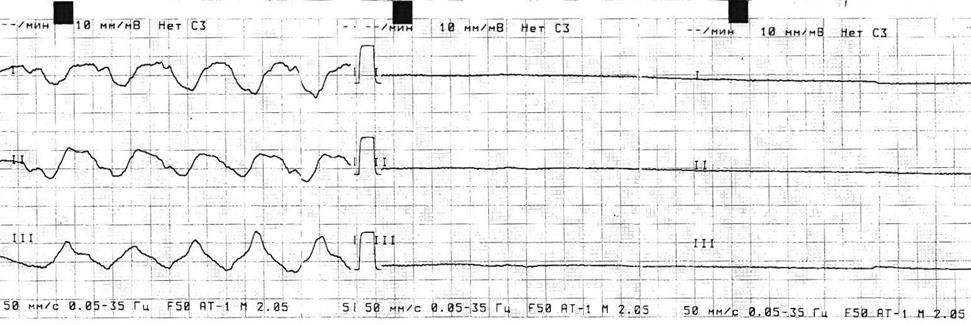

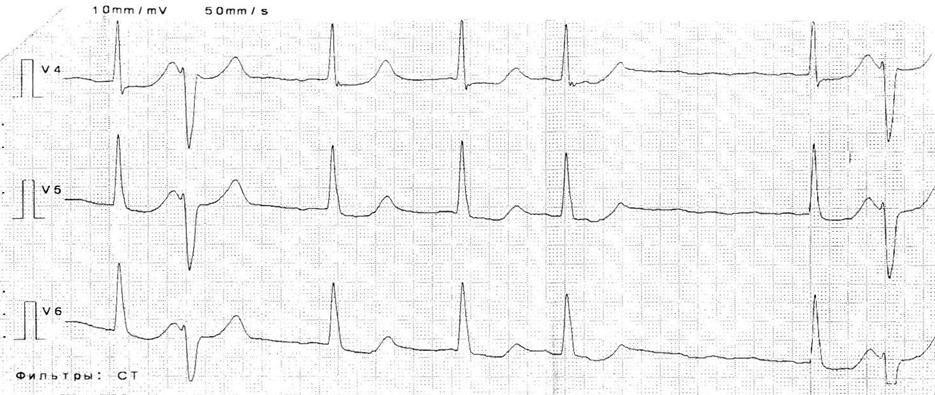

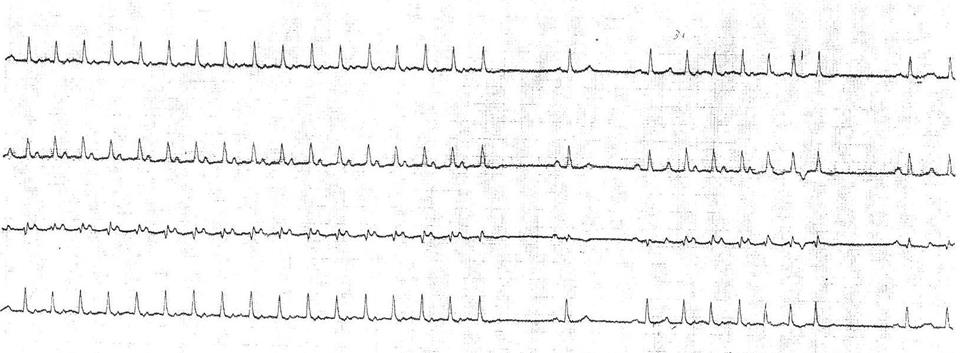

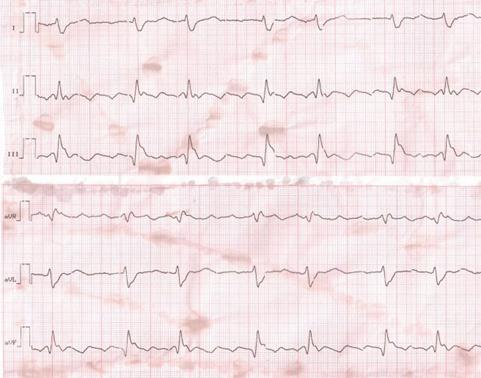

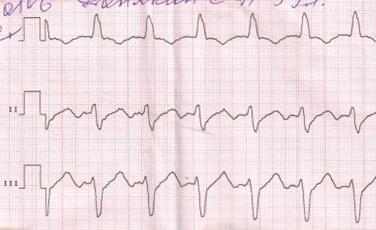

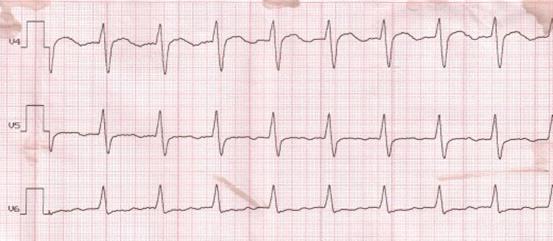

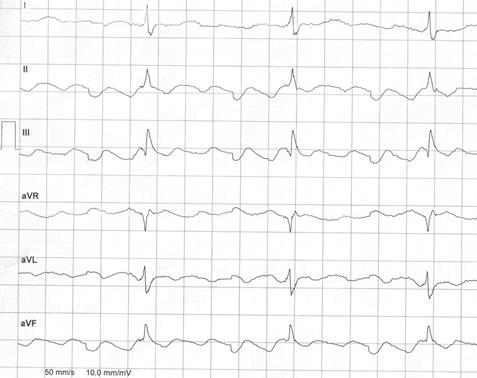

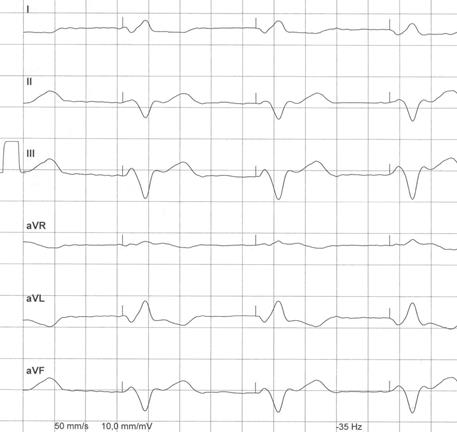

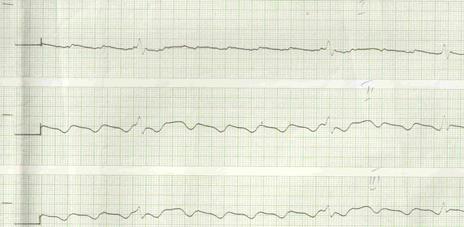

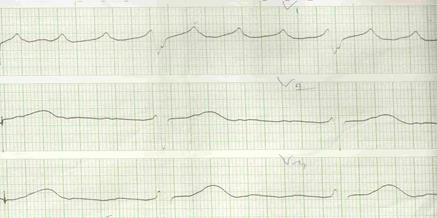

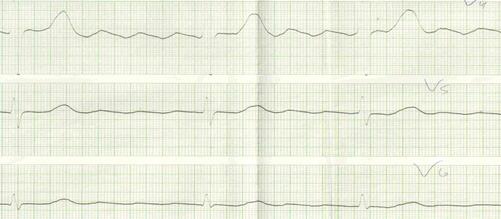

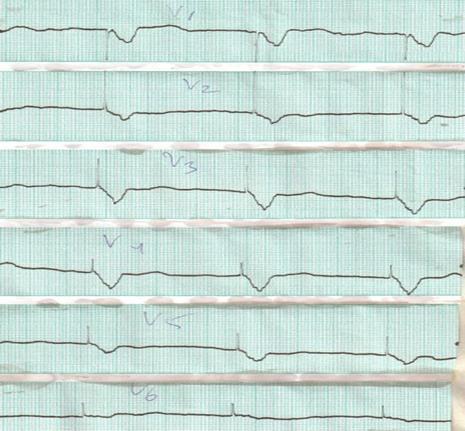

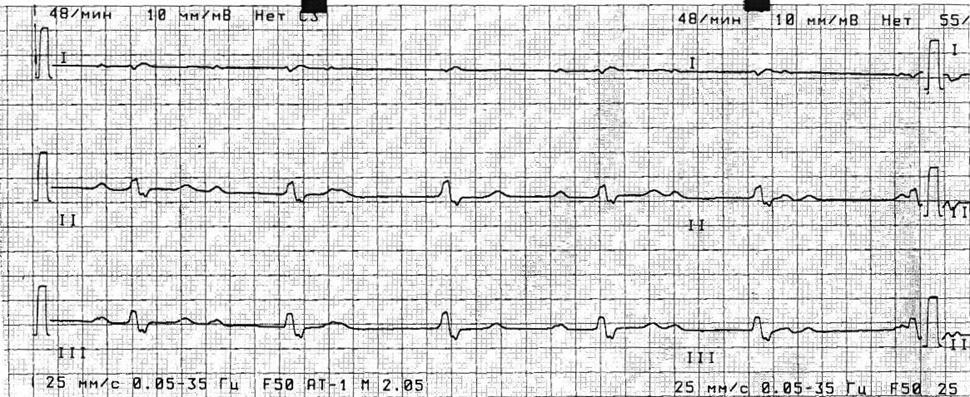

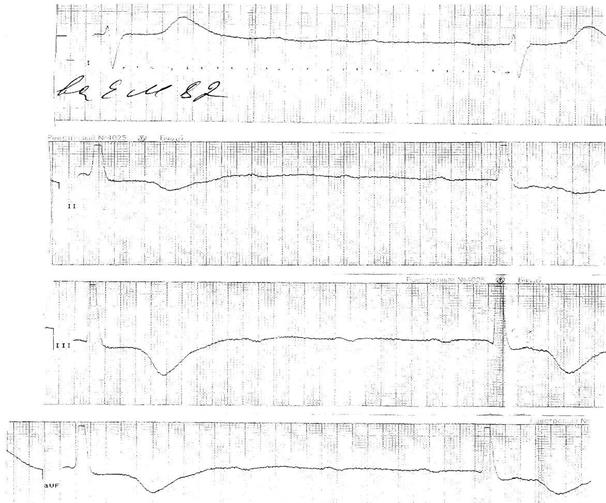

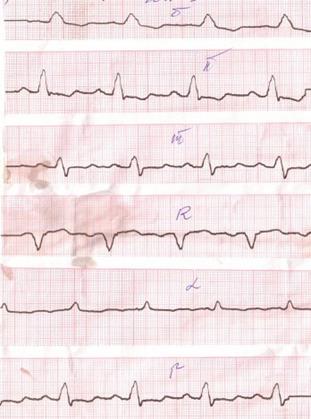

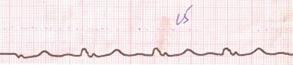

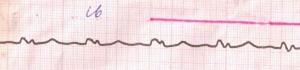

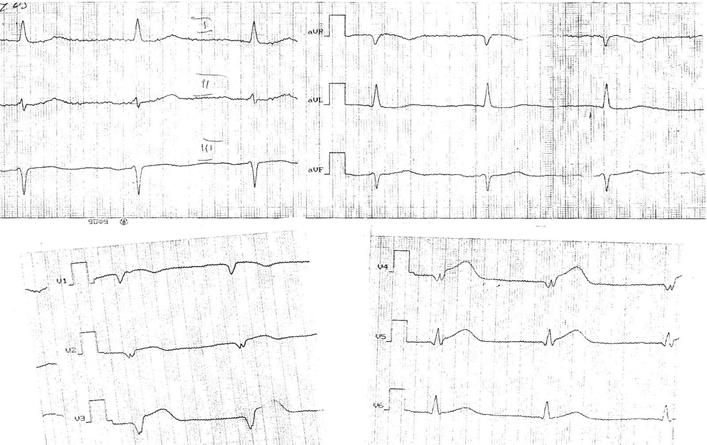

Острейшая стадия инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST нижней стенки левого желудочка

Острейшая стадия инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST нижней стенки левого желудочка