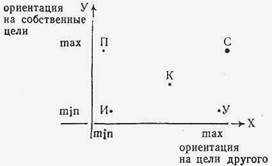

Характеристика стратегий межличностного взаимодействияПрежде всего отметим, что в различных исследованиях выявлено несколько важнейших видов социальных мотивов (то есть, мотивов, с которыми человек вступает во взаимодействие с другими людьми): 1. Мотив максимизации общего выигрыша (иначе мотив кооперации). 2. Мотив максимизации собственного выигрыша (иначе, индивидуализм). 3. Мотив максимизации относительного выигрыша (конкуренция). 4. Мотив максимизации выигрыша другого (альтруизм). 5. Мотив минимизации выигрыша другого (агрессия). 6. Мотив минимизаций различий в выигрышах (равенство). Очевидно, что в рамки этой схемы могут быть в общем виде отнесены все возможные побуждения, детерминирующие социальное взаимодействие людей. Естественно, что характер социальной мотивации участников взаимодействия определяет и средства общения, и результат взаимодействия, и отношения между партнерами по общению. Можно предположить, что особенно важным является соотношение мотивов общения, имеющихся у участников взаимодействия: если они совпадают или естественно взаимодополняют друг друга, можно прогнозировать большую успешность их контактов. Можно также выделить те мотивы, которые с большой вероятностью будут приводить к «проигрышным» с точки зрения успешности общения стратегиям взаимодействия. К ним относится второй и пятый мотив, приводящие к игнорированию интересов партнера по общению, что в свою очередь активизирует вероятно, и защитные стратегии с его стороны. Какие в целом можно выделить стратегии взаимодействия, исходя из особенностей мотивации, определяющей выбор стратегии? Для ответа на этот вопрос представим себе взаимодействие как процесс, разворачивающийся в следующей системе координат (см. рис. на стр. 44). По оси У расположены стратегии взаимодействия, орентиорванные на достижение его участниками собственных целей. По оси X — стратегии, ориентированные на достижение целей партнера по общению.

Соответственно по каждой шкале может быть выделена точка минимума и точка максимума (как крайние формы проявления той или иной ориентации). А в соответствии с исходной социальной мотивацией участников общения, можно обозначить пять основных стратегий их поведения в процессе взаимодействия: точка П соответствует мотиву максимизации собственного выигрыша и стратегии поведения, получившей название «противодействие». В данном случае индивид демонстрирует полную ориентацию на свои цели без учета целей партнеров по общению. точка И — стратегия «избегания» — соответствует мотиву минимизации выигрыша другого. Смысл стратегии избегания — в уходе от контакта, истинного взаимодействия, потеря собственных целей ради исключения выигрыша другого. точка У символизирует стратегию «уступчивости», ориентированную на реализацию мотива альтруизма. В этом случае человек жертвует собственными целями ради достижения цели партнером. точка К — стратегия «компромисса», позволяющая реализовать мотив минимизации различий в выигрышах. Суть данной стратегии в неполном достижении целей партнерами ради условного равенства. Наконец, точка С символизирует стратегию «сотрудничества», направленную на полное удовлетворение участниками взаимодействия своих социальных потребностей. Данная стратегия позволяет реализовать один из двух мотивов социального поведения человека — мотива кооперации или мотива конкуренции. Последняя из названных стратегий может быть рассмотрена как наиболее продуктивная с точки зрения эффективности взаимодействия и как наиболее успешная с точки зрения самочувствия участников общения и их взаимоотношений. Вместе с тем, она очень трудна в реализации, так как требует от партнеров по общению значительных психологических усилий по созданию позитивного климата, разрешению возникающих противоречий в духе взаимопонимания, уважения к интересам другого. Во многих случаях, обучение людей навыкам сотрудничающего поведения — самостоятельная психологическая задача, решающаяся чаще всего методами активного социально-психологического обучения. Сотрудничество — самая эффективная стратегия педагогического взаимодействия. Она проявляется в том, что педагог рассматривает ребенка не как помеху своему успешному профессиональному труду, а как человека, имеющего свои цели в образовании. Педагог, не отказываясь от своего стремления эффективно и с чувством удовлетворения преподавать свой предмет, может найти такие формы взаимодействия, которые не ставили бы ученика в позицию униженного, не вынуждали его под давлением отказываться от своих интересов и склонностей, а создавали условия для успешной реализации и учителя как профессионала, и ребенка как личности. Стратегия сотрудничества должна найти свое выражение в поведении учителя, его невербальных реакциях и тех словах, с которыми он обращается к ученику, в его откликах на высказывания школьника, его умении слушать и отвечать на вопросы, в способах проявления своих чувств. Конечно же, реализация данного способа взаимодействия невозможна, если педагог внутренне не настроился на уважительное отношение к интересам и взглядам ученика, его потребностям и желаниям.

|