Историческая справка. * - данный источник имеется в научной библиотеке ЧелГУ1. www.customs.ru 2. www.consultant.ru 3. www.garant.ru 4. rta.customs.ru 5. www.tamognia.ru 6. www.tks.ru 7. www.vch.ru

* - данный источник имеется в научной библиотеке ЧелГУ

Историческая справка С тех пор как в конце 19 века появилась идея использовать электромагнитные волны (ЭМВ) для передачи информации, и были проведены первые опыты (Маркони, Тесла, Герц), технологии в данной области постоянно развивались. В процессе изучения и использования ЭМВ было установлено, что дальность и направление распространения волн зависят от многих факторов, в том числе от частоты волны, погоды, времени суток, местности и т.д. Волны с низкими частотами (менее 100 КГц) обладают высокой дальностью распространения в различных средах, могут несколько раз обогнуть Землю, отражаясь от ионосферы. Длинные волны используют для навигационного оборудования. Волны крайне низкой частоты (~10 Гц) использовались для односторонней связи с подводными лодками. Антенны для такой связи представляет собой два стержня, заглубленных на расстоянии в несколько десятков километров, а роль проводника играет земная кора.

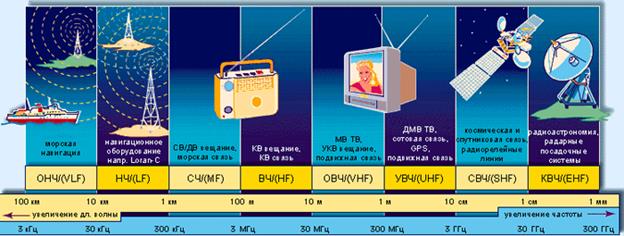

Рисунок. Применение ЭМВ различных частотных диапазонов. Частота волны ограничивает скорость передачи данных. Поэтому стали осваивать более высокочастотные диапазоны. В то время как средние волны отражались от ионосферы, более короткие волны проходили насквозь. Более того, эти волны способны отражаться от небесных тел: метеоритов, Луны. В 1946 году на частоте 300 МГц впервые были отправлены сигналы, которые затем отразились от Луны и были получены. Так появилась EME-связь (Earth-Moon-Earth). Ввиду неудобства и неэффективности лунной и метеоритной связи, сейчас ей занимаются только радиолюбители. Таблица. Частотные диапазоны спутниковой связи

Опыты лунной связи показали, что отправленный сигнал сильно ослабевает (в миллиарды раз) при отражении от естественных спутников. Также проблема в том, что естественные спутники не всегда там, где это необходимо для установления связи. Следующим шагом в этой ситуации стали искусственные спутники Земли (ИСЗ) с нужными орбитами. В 1957 году был запущен первый ИСЗ Спутник-1. В 1960 году был запущен ИСЗ Эхо-1, представлявший собой сферу с алюминиевым покрытием и диаметром в 30 метров. Эхо-1 обладал высоким коэффициентом отражения, но не имел активного ретранслирующего оборудования. Следует понимать, что пассивное отражение сигнала налагает ограничения на мощность наземных передатчиков. Поэтому ИСЗ стали оборудовать ретранслирующим оборудованием. Опыты с другими ИСЗ показали необходимость установки двигателей для корректировки орбиты. Орбиты В контексте разговора о ИСЗ под орбитой можно упрощенно понимать траекторию движения спутника вокруг земли. Среди всевозможных орбит следует выделить геосинхронные и геостационарные. Геосинхронная орбита — орбита обращающегося вокруг Земли спутника, на которой период обращения равен звёздному периоду вращения Земли — 23 час. 56 мин. 4,1 с. Частным случаем является круговая орбита, лежащая в плоскости земного экватора, для которой спутник в небе (для земного наблюдателя) практически неподвижен. Такая орбита называется геостационарной. Геостационарная орбита располагается на высоте 35 786 км. Впервые в истории еще в 1945 году геостационарную орбиту рассчитал английский инженер Артур Кларк. Кларк придумал использовать эту орбиту для спутников связи. В Англии и большинстве других стран, особенно европейских, геостационарную орбиту называют «Поясом Кларка». В зависимости от высоты орбиты, выведенный спутник, соответственно, называется низкоорбитальным или среднеорбитальным. Низкоорбитальные спутники летают над поверхностью Земли на высоте от 160 километров до 2000 километров. Их наиболее распространенное название в научной литературе: LEO (от англ. Low Earth Orbit – малая земная орбита). Низкоорбитальные спутники чаще всего используются для обеспечения персональной радиотелефонной связи. Объясняется это бесперебойностью контакта наземных терминалов с ретрансляторами спутников, а также мощностью приемо-передающего сигнала. Данный аспект, однако, был использован в сфере массовых телекоммуникаций сравнительно недавно. Так, в странах с развитой инфраструктурой, доля услуг, предоставляемых именно низкоорбитальными спутниками, составляет всего около 35%. Основную долю составляют спутники, летающие на геостационарной орбите. Среднеорбитальными спутниками называют спутники, летающие над поверхностью Земли на высоте от 2000 километров до 35786 километров. Называются они, соответственно, MEO (от англ. "Medium Earth Orbit” – средняя земная орбита). Именно эти орбитальные высоты используются системами глобальной навигации (GPS, ГЛОНАСС).

|