Измерение интервала времени (периода) инфосигнала

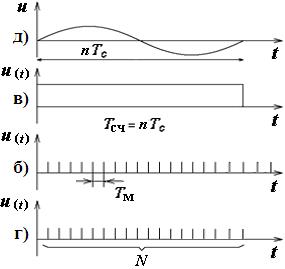

В данном режиме происходит сравнение измеряемого периода исследуемого сигнала Т с с образцовым интервалом времени. При этом сигнал подается на вход 2 ЭСЧ (рис. 1, ключ в положении 2) и, далее, после соответствующего преобразования в блоках (7), (8) и (9) через блок управления (10) подается на второй вход селектора (4). В блоке (10) из исследуемого сигнала формируется прямоугольный стробирующий импульс, длительность которого совпадает с периодом сигнала или кратна ему. Напряжение образцовой частоты от кварцевого генератора (5) через умножитель частоты (6), коммутатор (2) (положение ключа коммутатора – «2»), преобразователь (3) и далее подается на первый вход временного селектора. Эпюры напряжений, поясняющие работу ЭСЧ в режиме измерения периода, приведены на рис. 3. Из них видно, что период исследуемого сигнала определяется выражением:

где Т м – период образцового сигнала (метки времени); N – число меток, поступивших в счетный блок ЭСЧ; n – множитель периода (для рассматриваемого случая n = 1).

Время счета определяется выражением:

Результат на дисплее ЭСЧ, как правило, представляется в единицах измерения выбранной «метки времени» (мс или мкс). Положение децимальной точки при этом зависит и от значения множителя периода, и от числового значения периода временной метки.

Погрешность измерения периода Т сд состоит из трех составляющих: погрешности меры, преобразования и сравнения. Погрешность меры обусловлена относительной нестабильностью частоты кварцевого генератора

где n – число измеренных периодов сигнала; U П – среднеквадратическое значение напряжения помехи; U С – среднеквадратическое значение напряжения сигнала.

Если Погрешность сравнения обусловлена погрешностью дискретности. Абсолютная и относительная погрешности соответственно,

Суммарная относительная погрешность определяется по формуле:

Для выбора оптимального режима работы с точки зрения минимизации погрешности рассмотрим следующий пример.

Пример. Пусть измеряется сигнал частотой ƒ;c = 100 Гц, (Т с = 10-2 с), тем же частотомером. Определить: ∆ N, δ N, выбрать n, T м и записать результат измерений. Решение. Выбираем период метки (как правило, минимальное значение), Т м = 0,1мкс = 10-7 с. С учетом ограничения на счетный блок величина множителя n периода сигнала:

Поскольку 10 < n <102, то значение множителя периода принимаем n = 10. Записываем результат измерения периода на дисплее: 10000,00 мкс. Абсолютная погрешность

Относительная погрешность

где

|

,

,

,

,

= – 40 дБ и п = 1, то δпр ≈ 0,3%, если n = 100, то δпр = 0,003%.

= – 40 дБ и п = 1, то δпр ≈ 0,3%, если n = 100, то δпр = 0,003%. ,

,

.

.

=

=  .

.

<102.

<102.

,

,

,

, .

.