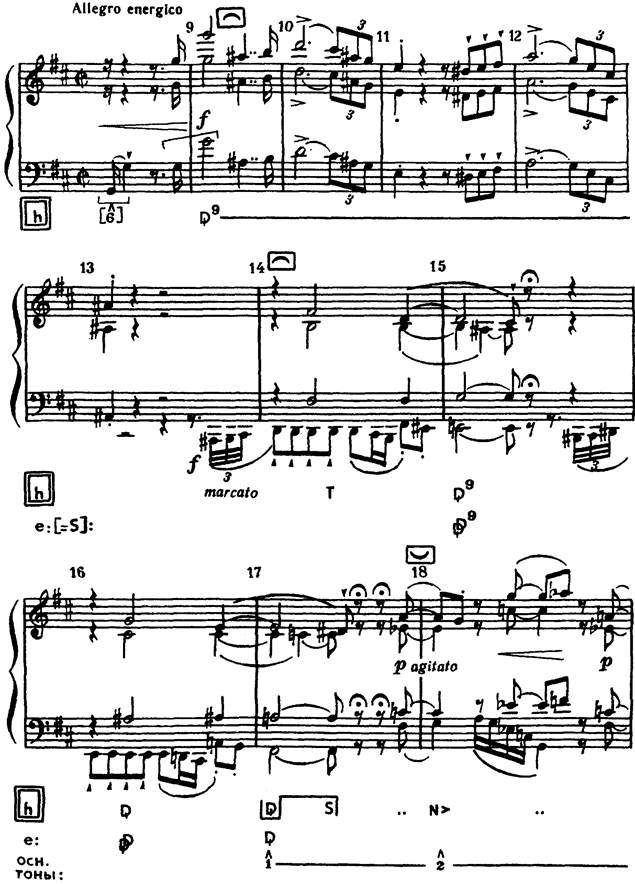

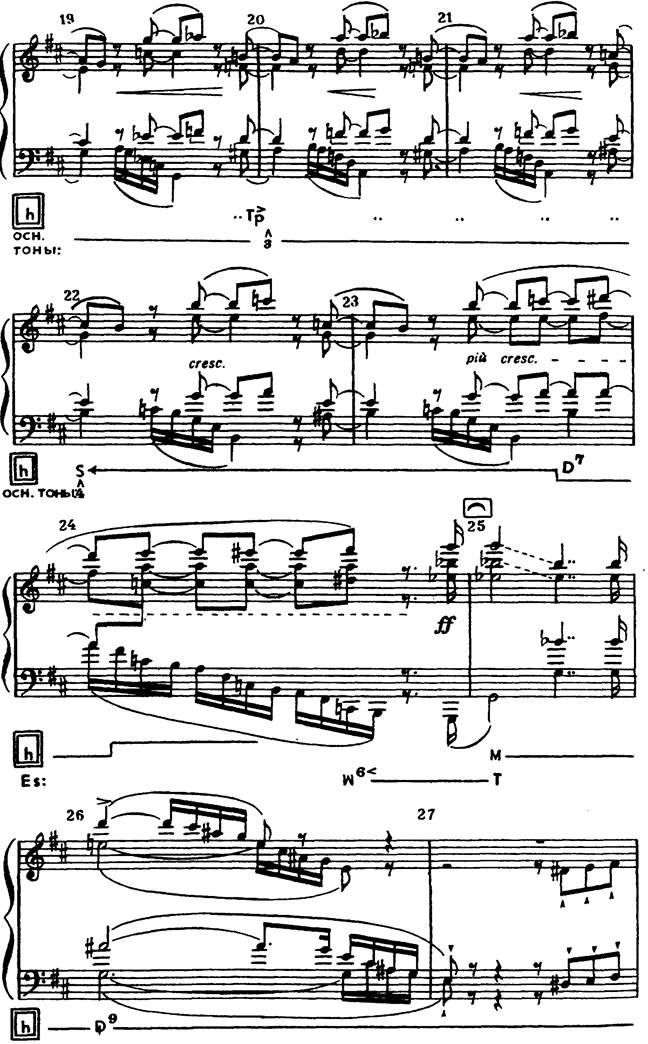

Ф. Лист. Соната h-moll (редукция)

Прием романтической гармонии — начало с нетонической гармонии — дан здесь в преувеличенном варианте: все 1-е предложение идет на доминанте h-moll. Притом эта тональность угадывается лишь по фигурации уменьшенного септаккорда (предшествующее главной теме вступление не настраивает на h-moll и скорее устанавливает другую тонику — g-moll). В соответствии с таким началом и окончание периода лишено устойчивой каденции: подразумеваемый основной тон I ступени — скорее побочная доминанта к субдоминанте. Чем середина (такты 18-24) может превысить уровень неустойчивости экспозиционной части темы? Лист дает энгармонические переключения, секвенции по тонам вверх (c-moll-d-moll-e-moll); во времена Бетховена подобные средства гармонии могли быть скорее в разработке, но не в сонатной главной партии. «Пик» развития гармонии темы — начало ее репризы аккордом Es-dur, который достигается как бы на высшем накале напряжения, внезапным скачком от (побочной) доминанты e-moll (таким образом, путь от e-moll к h-moll идет через... Es-dur). Чем связующий ход может превысить такой чрезвычайно высокий уровень использованных средств гармонии? Семьдесят три (I) такта связующей партии содержат крайне напряженную в гармоническом отношении разработку, цель которой — не столько собственно связать тональности главной и побочной тем (h-moll-D-dur), сколько, пожалуй, наоборот, разделить, разъединить их (как сонатная разработка делает сонатно-динамичной репризу). И после столь долгого отсутствия устойчивого изложения, в сущности, любая тональность будет звучать как убедительный исход интенсивнейшей модуляции (в том числе и параллельный мажор). Что после такой экспозиции остается на долю разработки? Очевидно, нужен еще более сильный контраст, чем уже использованное просто разработочное изложение, — у Листа идут два эпизода с циклическим контрастом. Конечно, оба эпизода (Andante Fis-dur и скерцо-фуга b-moll) нельзя считать возникшими вследствие перераспределения гармонических средств. Несомненно, в подобных формах первичным является целостный драматургический замысел произведения, а не его гармонический план; однако ясно намерение автора с полным напряжением использовать в процессе его осуществления и весь диапазон средств тонально-гармонической системы. Сходные процессы составляют жизненный нерв эволюции музыкальных форм эпохи романтизма (и начала «новой музыки» XX в.) — в связи их с развитием гармонической системы. Постепенное насыщение гармонии хроматическими аккордами, линеарностью (особенно хроматической), альтерацией, функциональными дублями, функциональной инверсией, ладами за пределами мажора и минора, элементами модальности, нарастающая тенденция к колористике в гармонии, к функциональности (моноструктурных) рядов, постальтерации, новой сонантности, тенденция к превращению системы в хроматическую — все это изнутри преобразует классическую систему гармонии и создает новые взаимоотношения с классическими музыкальными формами. Гармония в высшей степени обогащается всевозможными средствами экспрессии — живописания тончайших психологических оттенков, неслыханных эмоциональных подъемов, безграничного разнообразия характеров, одним словом, средствами непосредственно-чувственного воздействия. Но вместе с тем может ставиться под сомнение (либо даже постепенно сводиться на нет) возможность тонко дифференцированных, богато разветвленных музыкально-логических соотношений. Принцип функциональной инверсии может распространяться и на форму в целом: если главная тема неустойчива (например, в изобразительных или экспрессивных целях), а контрастная часть устойчива, образуется инверсионная форма. Примеры: Римский-Корсаков, «Сеча при Керженце»; Дебюсси, «Затонувший собор»; Мусоргский, главная тема Бабы-Яги из «Картинок с выставки». С необыкновенной чуткостью и точностью своевременно уловил сущность модификации позднеромантической гармонии С. И. Танеев. Он пишет: «Свободное письмо [имеется в виду основывающееся не на церковных ладах, а уже на мажорно-минорной тональной системе. — Ю. X. ]владеет средствами скреплять целые группы гармоний в одно органическое целое и благодаря модуляционным элементам расчленяет это целое на отделы, находящиеся между собой в тесной тональной зависимости. Этот формующий элемент, отсут- ствующий в прежней гармонии, представляет условие для развития свободных форм инструментальной музыки, которыми знаменуется конец XVIII и первая половина XIX в. Новая тональная система сделала возможным построение обширных музыкальных произведений, обладающих всеми свойствами правильного организма, не нуждающихся для своего скрепления в помощи текста или имитационных форм и находящих в ней самой все необходимые для этого условия. Тональная система постепенно расширялась и углублялась распространением круга тональных гармоний, включением в него все новых и новых сочетаний и установлением тональных связей между гармониями, принадлежащими отдаленным строям [то есть тональностям. — Ю. X ]<...> Заступившая место церковных ладов, наша тональная система теперь в свою очередь перерождается в новую систему, которая стремится к уничтожению тональности и замене диатонической основы гармонии хроматическою, а разрушение тональности ведет к разложению музыкальной формы [классико-романтического типа — Ю. X. ] <...> Устойчивое пребывание в одной тональности, противополагаемое более или менее быстрой смене модуляций, сопоставление контрастирующих строев [то есть неродственных и одноименных тональностей. — Ю. X. ], переход постепенный или внезапный в новую тональность, подготовленное возвращение к главной — все эти средства, сообщающие рельефность и выпуклость крупным отделам сочинения и облегчающие слушателю восприятие его формы, мало-помалу исчезают из современной музыки» (Подвижной контрапункт строгого письма. С. 9-10). Пессимизм Танеева, мужественно оплакивавшего гибель (классической) тональности и классической музыкальной формы, исторически оказался оправданным лишь отчасти. Эволюция гармонии в самом деле привела в XX в. к новым принципам формообразования, далеким от тональных (в прежнем смысле слова) — к сонорике, электронике и другим (которых Танеев не мог иметь в виду). Но, с другой стороны, на смену классической тональности, о которой говорит Танеев, шла не «атональность» («тональности нет <....>», писал он в 1880 г. Чайковскому), а новая тональность. Тональная система XX в. нашла среди новых средств гармонии такие конструктивные силы, которые оказались в состоянии дать новую жизнь «добрым старым» классико-романтическим формам. Назовем ряд образцов старой формы с новой гармонией: Скрябин, 9-я соната для фортепиано; Мясковский, 6-я симфония; Прокофьев, 6-я соната для фортепиано; Шостакович, 5-я симфония; Стравинский, Симфония в трех частях; Хиндемит, Симфония «Художник Матис»; Барток, Музыка для струнных, ударных и челесты; Шёнберг, 3-й струнный квартет; Берг, Лирическая сюита для квартета; Веберн, Кантата «Свет глаз» ор. 26. Все названные сочинения содержат сонатные формы, основанные на контрасте типов изложения, тональных структур в тех или иных частях формы, на контрасте гармонически выраженных функций частей. Проблема реорганизации музыкальной формы классического типа в связи с эволюцией гармонической системы, по существу, принадлежит уже учению о новой гармонии XX в. Поэтому в рамках данной книги эта проблема специально не рассматривается. Ограничимся лишь пояснением к сказанному на примере одного из сочинений, построенных согласно подчеркнуто классическому прототипу, но с далеко зашедшим процессом обновления гармонической системы (см. пример 292). Если учесть сказанное в главе 11 о новых явлениях гармонической системы, присущих позднеромантическому стилю, то гармония в «Сатанической поэме» Скрябина (написанной в сонатной форме), с точки зрения проблемы соотношения гармонии и формы, не составит никаких трудностей для анализа. Скрябин развил гармонию в аспекте аккордовой вертикали и колористики (всегда изысканно-красивое и стройное звучание аккордов, хотя и несколько однообразных в своем единообразии). Но он мало развил ее в том, что касается богатства функциональных связей; хотя, конечно, у него есть мажоро-минорные гармонии (включая особо любимую фригийско-неаполитанскую), а также побочные доминанты к ним. Главная тема написана в типичной для композитора форме двухчастного периода (называем ее так по аналогии с распространенным еще во времена Скрябина термином «трехчастный период», обозначавшим период из трех предложений как одну из разновидностей простой трехчастной формы, например: прелюдия E-dur и этюд gis-moll Шопена); второе предложение (такты 17-32) выполняет функцию второй части двухчастной формы. Метрический такт равен 12/8, что определяется, в частности, ритмом гармонических смен (основная мера = 12/8). Первое предложение (со структурой — в метрических тактах на 12/8 — по традиционному классическому типу «большого предложения»: 2.2.1.1.2) заканчивается обновленным классическим полукадансом отвечает на самый тяжелый такт первого). Несмотря на изобилие в нотном тексте знаков альтерации, главная партия сонатной формы построена в полном согласии с первым гармоническим законом классической музыкальной формы: главная тема есть мощный массив главной тональности, без всякой модуляции — и именно потому, что форма мыслится строящейся на основе гармонического контраста однотональности при изложении темы и модуляции при переходе от главной к побочной, а также в разработке.

|

. Второе предложение начинается секвенцией (типичный признак середины) с опорными аккордами S-D (классический функциональный контраст, обостряющий тяготение к объединяющей эти гармонии тонике C-dur) —

. Второе предложение начинается секвенцией (типичный признак середины) с опорными аккордами S-D (классический функциональный контраст, обостряющий тяготение к объединяющей эти гармонии тонике C-dur) —  . Период заключается полным кадансом с чистым тоническим трезвучием в конце, которое звучит здесь в первый и последний раз за всю тему. Убедительность тоники обеспечивается взаимодействием нескольких гармонических факторов: функциональными противоречиями гармоний, линией сонантности, классической метрической экстраполяцией (в метрических тактах форма темы

. Период заключается полным кадансом с чистым тоническим трезвучием в конце, которое звучит здесь в первый и последний раз за всю тему. Убедительность тоники обеспечивается взаимодействием нескольких гармонических факторов: функциональными противоречиями гармоний, линией сонантности, классической метрической экстраполяцией (в метрических тактах форма темы  , где самый тяжелый последний такт второго построения

, где самый тяжелый последний такт второго построения