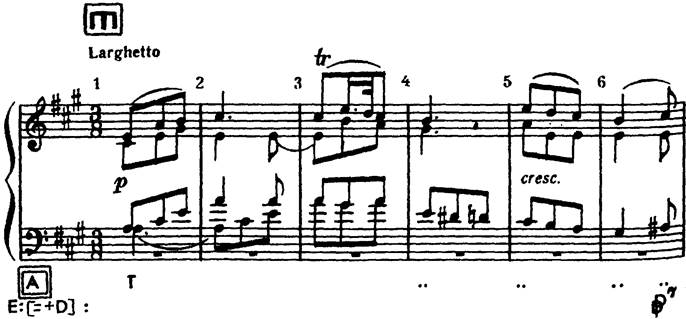

Л. Бетховен. 2-я симфония, ч. II (редукция)

Larghetto 2-й симфонии Бетховена написано в сонатной форме, но в качестве медленной пьесы оно имеет главную тему, написанную в простой двухчастной форме:

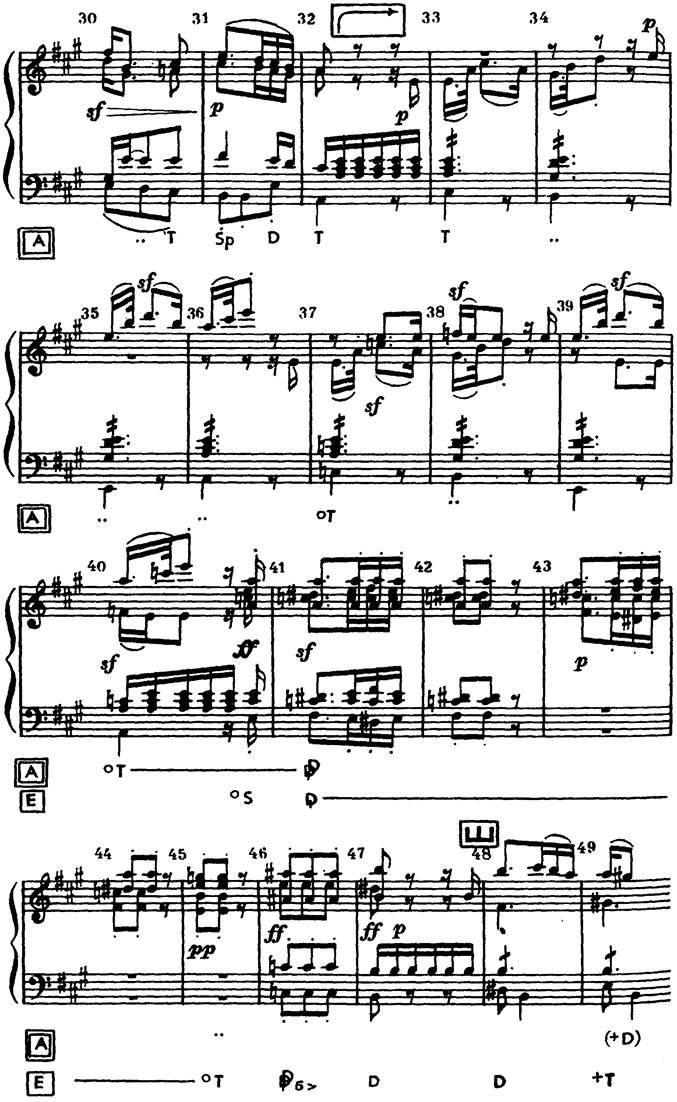

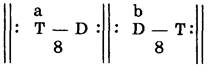

В результате экспозиция имеет две (разноплановые) модуляции A-dur-->E-dur: одна из них — малая (внутри главной темы), другая большая (в масштабе всей экспозиции от начала до конца), и представляет собой яркий пример, позволяющий показать принципиальные различия между двумя типами модуляции. Малая, внутритемная модуляция идет в ту же тональность, что и большая. Наличие двух (по реальному звучанию даже трех) модуляций в одну и ту же тональность было бы композиционным недостатком в пределах экспозиции; возможность их объяснима лишь одним: по сравнению с большой модуляцией, малая — вообще не модуляция, а внутреннее дело главной темы, которая в целом есть крупномасштабная тоника (таким образом, единственная модуляция — большая). Схема экспозиции:

Малая модуляция (того типа, который в школьной гармонии единственно изучается в качестве «модуляции в форме периода») наступает в конце начального периода. Несмотря на закрепление полным совершенным кадансом, местная тоника E-dur (в обоих случаях), едва успев прозвучать, тут же оказывается смещенной и ни в каком смысле не может быть сравнима с тоникой E-dur в большой модуляции, господствующей на протяжении пятидесяти двух тактов (практически в пятьдесят раз длиннее). Напротив, большая модуляция (такты 33-47) делается развернутой, в специально для этого существующей, неустойчивой по форме части (представляющей собой полную противоположность периоду как устойчивой части формы), в условиях нарушаемой метрической экстраполяции: совершенно обычный метрический восьмитакт в тактах 1-8

и полная метрическая неустойчивость в связующей партии

При этом главная тональность в самом деле разрушается, а вместо нее устанавливается новая (надолго!), главная тоника возвращается лишь в репризе, то есть более чем через 100 тактов. Если сыграть большую модуляцию до конца, то ясно, что после разрешения увеличенной сексты в тактах 46-47 нельзя услышать отношения гармонии к тонике A-dur, есть только E-dur; в тактах же 8 и 16 тоника E-dur сохраняет свое значение доминанты в A-dur и в крупном масштабе может быть приравнена к типу отклонения. В результате большая модуляция и есть смена тональности в наиболее полном значении этого понятия, в наиболее точном смысле слова. В большой модуляции проявляется на высшем уровне мощь гармонии как важнейшего средства достижения красоты музыкальной формы, композиции в целом. То же относится и ко всем прочим случаям большой модуляции, в других формах. Совокупное действие рассмотренных выше в этой главе основных факторов классического формообразования позволяет дать обобщающую классификацию высших гармонических структур. Они находятся в полном согласии с основополагающими различиями в типах самих классических форм. Двумя полюсами здесь оказываются принципы:

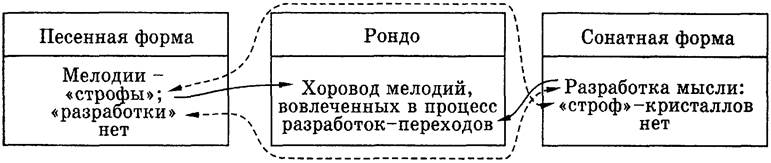

Не будучи абсолютно коррелятивными и допуская все смешения и промежуточные ступени, они тем не менее обрисовывают полярные области в системе форм: песенная форма («песня») <==> сонатное аллегро. Естественный и необходимый «промежуток» между полюсами занимают формы, представляющие собой «песни» (темы, закругленные в песенную форму), соединенные разработками-переходами. (В сонатной форме разработка — не только переход-связующая партия, — но специальная часть, так и называемая.) Формы из «песен»-тем, соединенных переходами, получили название «рондо». В форме рондо устойчивая структура песни, с ее однотональностью (тональной устойчивостью), приходится на изложение тем, а ход с его модуляционностью — на соединительные части. В классической сонатной форме разработка мысли пронизывает не только развивающие, модуляционные части (ходы в разработке, в связующей партии), но, в несколько ином смысле, и изложения тем, даже главной темы, лишая их покойной уравновешенности простой песенной формы и придавая им динамичный характер — в отличие от простого (без сонатности) рондо. Нельзя представить себе главную партию I части бетховенской сонаты ор. 7 Es-dur темой рондо: она уже сонатна, ибо в ней уже идет напряженное развитие мысли («разработка» ее). Различие рондо и сонатного аллегро хорошо выразил Б. В. Асафьев (см.: Игорь Глебов. Пути в будущее // Мелос. Кн. 2. Пг., 1918. C. 64): в сонатной форме Бетховена «идет сплошное развитие, развертывание от начала до конца», а не только в специально отведенных для этого местах. И именно через категорию «разработки мысли» Асафьев проводит главное различие между основными формами. Принципиальное отличие рондо от сонатного аллегро в том, что «центр рондо — не разработка <...>, а проведение новых мелодий, опять-таки группирующихся около рефрена как стержня. Намеки на тематическое развитие — это переходные стадии в рондо, тогда как в сонате и симфонии именно „переходность" (то есть моменты становления, в которых главную роль играют не статически-последовательные обнаружения мелодий, а контрастные противопоставления тематических элементов) становится центром, динамической сущностью движения» (см.: Музыкальная форма как процесс. С. 191). Свойственная сонатной форме пронизанность переходами, развитием, разработкой, непрерывным становлением ярчайшим образом выражает асафьевскую идею симфонизма. В результате три основных типа классических форм представимы следующим образом: Таблица 23

Соответственно представимы и высшие законы гармонической структуры классической формы.

|