Распределители жидкостиРаспределители обеспечивают направление рабочей жидкости к соответствующему исполнительному органу, а также реверс гидромеханизмов. Различают три типа распределителей: золотниковые, крановые и клапанные. Золотниковые распределители наиболее распространены в гидравлическом приводе. В них распределение жидкости осуществляется с помощью осевого смещения цилиндрического или плоского распределительного (рабочего) элемента. По количеству подключенных внешних линий (каналов питания), по которым рабочая жидкость подводится к распределителю и отводится от него, различают четырехлинейные (или четырехходовые), трехлинейные и двухлинейные золотники. На рис. 4.1 представлена схема четырехходового золотникового распределителя.

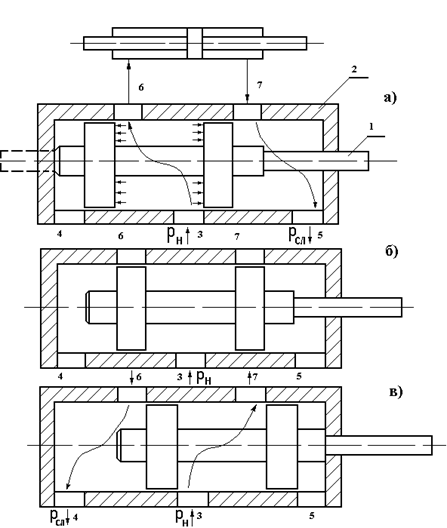

Рис.4.1

Рабочим элементом золотника является плунжер 1, который имеет возможность перемещаться в корпусе 2. В корпусе имеются каналы 3-7. Канал 3 соединен с насосом, каналы 4,5 - со сливным баком, каналы 6,7- с гидродвигателем. Когда плунжер золотника находится в левом крайнем положении (рис.4.1а), жидкость от насоса через каналы 3 и 6 поступает в левую полость гидродвигателя. Выходное звено движется вправо, а жидкость из правой полости гидродвигателя через каналы 7 и 5 золотника сливается в бак. В среднем (нейтральном) положении плунжера (рис.4.1б) каналы 6 и 7 перекрыты поясками плунжера и гидродвигатель не работает. В правом крайнем положении плунжера выходное звено гидродвигателя движется влево. По числу рабочих положений плунжера золотника представленный распределитель является трехпозиционным (применяются также двухпозиционные и многопозиционные золотники).

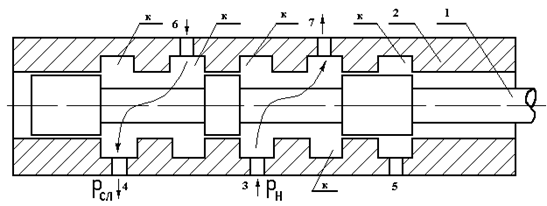

Основными преимуществами золотниковых распределителей являются: простота осуществления многопозиционности и высокая чувствительность. Последнее достигается тем, что усилие, необходимое для передвижения рабочего элемента, минимально, так как плунжер уравновешен от статических сил рабочего давления жидкости (в схеме на рис.4.1 эти силы действуют на пояски плунжера в противоположном направлении). Для того, чтобы разгрузить плунжер и от сил давления жидкости, действующих в сливной плоскости, плунжер снабжают ложным хвостовиком (на рис. 4.1 показан пунктиром). Для уравновешивания плунжера от сил давления применяют также золотниковые распределители с трех - и четырехпоясковыми рабочими элементами (рис.4.2)

Рис 4.2

Размеры золотника (в частности, площадь его каналов) определяются, в основном расходом и заданной скоростью движения жидкости в его каналах (f = Q/V). Обычно с целью уменьшения гидравлических потерь величина скорости ограничивается 10 м/с. Форма проходных сечений золотника обычно имеет вид кольцевых проточек (к на рис. 4.2). В этом случае требуемая площадь достигается при минимальном ходе. Для обеспечения необходимой гер-

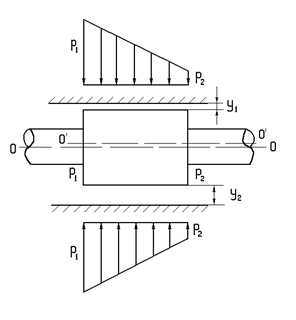

метичности диаметральный зазор в золотниковой паре плунжер-втулка не должен превышать 0,004-0,010мм. Для анализа сил, действующих на плунжер, рассмотрим идеальную золотниковую пару, представленную на рис. 4.3.

Пара считается идеальной, если выполнены следующие условия: 1. поверхности плунжера и втулки абсолютно цилиндричны и не имеют дефектов обработки; 2. оси плунжера и втулки параллельны (оо½½о /о /); 3. поверхности плунжера и втулки разделены граничным слоем жидкости (причем зазоры у1 и у2 могут быть неодинаковы). В идеальной паре силы давления жидкости уравновешены как в аксиальном, так и в радиальном направлении. Действительно, так как оо½½о /о / площади поперечных сечений как верхней, так и нижней части зазоров постоянны по всей длине плунжера. Следовательно, градиент давления по длине плунжера постоянен и эпюры распределения статического давления линейны. Тогда плунжер оказывается уравновешенным в радиальном направлении. Здесь неуравновешенностью гидродинамических сил, вызванных различием скоростных напоров протечек жидкости в верхней и нижней части зазоров пренебрегается. Полное уравновешивание достигается при соосном расположении деталей пары (у1= у2). В реальной паре с непараллельными осями или при наличии дефектов поверхности уравновешенность нарушается и появляется радиальная сила. В результате в паре возникают силы трения, значительно (в сотни раз) превышающие силы, действующие при удовлетворительном изготовлении деталей. Другими причинами, вызывающими значительные силы трения, являются деформация корпуса золотника, попадание твердых примесей, содержащихся в

жидкости, в радиальный зазор, облитерация (заращивание) щели адсорбированными на поверхностях деталей молекулами (при длительном покое пары под давлением). Для уменьшения усилия, необходимого для страгивания плунжера с места, существует ряд способов снижения сил трения в реальной паре. Наиболее простой способ - прорезывание на поверхности плунжера ряда канавок (рис. 4.4), при этом гидравлическое сопротивление канавок окажется много меньше гидравлического сопротивления радиальной щели. Тогда в каждой канавке давление будет постоянно, причем р1>р2>р3. Таким образом, неуравновешенная радиальная сила в такой паре будет действовать не по всей длине плунжера, а только по длине перемычек между канавками.

Рис 4.4.

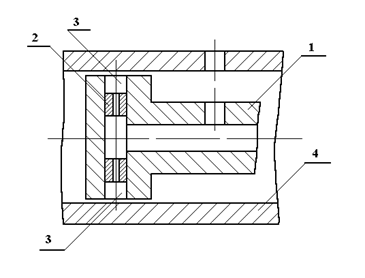

Другим способом снижения сил трения является гидростатическое центрирование плунжера (рис.4.5). Рис 4.5

В этом случае в поясках плунжера 1, выполняется 4-6 противоположно расположенных отверстия, соединенных с полостью питания золотника. В отверстия вставляются пробки 2 с жиклерными (дроссельными) отверстиями диаметром 0,2¸0,4 мм. Через них рабочая жидкость попадает в полости 3 между поверхностями втулки 4 и пояска плунжера. Если при нарушении параллельности осей пары, зазор с нижней, например, стороны увеличится, а с верхней уменьшится, то, так как объем жидкости в верхних и нижних полостях 3 ввиду малости дроссельных отверстий не изменится, давление верхней полости увеличится, а в нижней уменьшится. Следовательно, появится радиальная сила, возвращающая плунжер в соосное со втулкой положение.

|