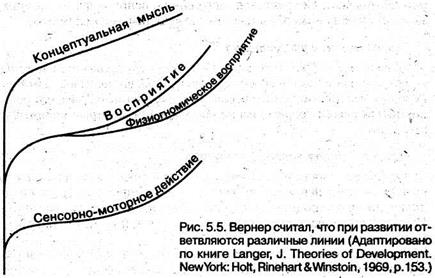

Образование символов: организменный подходХотя Вернер написал много статей, он опубликовал всего две книги. Первой была «Сравнительная психология умственного развития» (Comparative Psychology of Mental Development, 1948), которую я резюмировал. Вторая книга называется «Образование символов» (Simbol Formation, Werner & Kaplan, 1963) и посвящена языку. В последние годы появилось много работ, посвященных изучению языка, но если посмотреть на них с точки зрения Вернера, то общий подход в этих работах не связан с организмом. Это значит, что исследователи изучают элементы речи и грамматики так, будто они развиваются в вакууме, без связи с живым, действующим и чувствующим организмом. Вернер, наоборот, считал, что язык первоначально возникает из недифференцированного состояния, в котором происходят процессы тела, рождаются жесты и эмоции. В конце концов язык становится относительно самостоятельным, но он никогда полностью не теряет связи со своим богатым основанием — организмом. По названию книги «Образование символов» можно представить, что Вернера особенно интересовал этот вопрос. Символ — это слово, образ или действие, которое замещает и выражает собой что-то еще — какой-то другой предмет, понятие или событие. Например, слово «дерево» символизирует дерево. Когда мы пользуемся символами, мы узнаем, что символ отличается от своего референта (например, слово «дерево» отличается от настоящего дерева). Как образуются символы? Пожалуй, наиболее широко распространенная точка зрения такова, что это явление можно описать в рамках теории ярлыков. Мы просто знаем, какие ярлыки для обозначения предметов используются в нашей культуре. Мы знаем, что слово «дерево» связано с деревьями, «чашка» с чашками и т. д. С этой точки зрения связи между символами и предметами чисто произвольные. Они являются простыми условностями, унаследованными нами из нашей культуры. Вернер исследовал этот процесс совершенно иначе. Он, конечно, признавал, что дети знакомятся с ярлыками, предлагаемыми культурой, но считал, что первоначально оживление символов возникает в пределах активности тела и всего организма — моторных действий, физических жестов и вокальных проявлений, а также чувств. Процесс отношения к предметам начинается с физического действия — показывания. Ребенок показывает на заинтересовавший его предмет и что-то говорит, например, «да», приглашая мать тоже посмотреть (р. 70-71). Многие детские первые, «естественные», символы представляют собой моторные имитации. Дети могут открывать и закрывать глаза, изображая мерцание света, колебанием рук передавать волнение воды, вызванное лодкой (р. 89). Большинство ранних детских символов являются вокализациями — звуками, которые представляют предметы. Вокализация также возникает из телесно-эмоциональных проявлений, таких как крик, зов или выражение удовольствия. При вокализации сохраняется моторный компонент (движение органов рта) даже у взрослых. Слова раннего «детского языка» также физически экспрессивны и направлены на действия, происходящие в окружающем мире. Ребенок может назвать собаку «гав», молоток «бум», кофемолку «ррр», создавая слова, имитирующие звуки, которые производят предметы (р. 46). Позднее дети используют экспрессивную интонацию, чтобы уловить другие свойства предметов. Девочка может говорить о крошечных предметах высоким писклявым голосом, а о крупных — низким и грубоватым. Или она может сказать о чем-то быстро или медленно, чтобы показать с какой скоростью предметы движутся. Вернер называл такую речь физиогномической, потому что она отражает активные экспрессивные аспекты предметов. Конечно, дети не чувствуют, что их естественные символы связаны с предметами произвольно. Символ «гав», например, отражает наиболее характерное свойство собаки. Когда дети переходят на традиционный язык, связь между символами и предметами, которые они обозначают, постепенно исчезает. Какая внутренняя связь между словом «молоток» и молотком? На некоторое время дети могут сохранить подобную связь, используя комбинации своих собственных естественных символов и традиционного языка, когда они говорят «бум-молоток» или «6ее-овечка». Но при полном переходе на традиционный язык любое ощущаемое сходство между символами и соответствующим ему предметом будет исчезать. Однако Вернер был убежден, что связь полностью не разрывается. В своих исследованиях он обнаружил, что и взрослые могут относиться к словам как к физиогномическим формам, которые прямо выражают динамические, экспрессивные свойства предметов. Один человек сообщал, что когда он произносит английское слово hammer (молоток), ему кажется, что короткая часть слова ha резко опускается на тт, вызывая ощущение приколачивания. Другой человек, глядя на немецкое слово Wolle (шерсть), чувствовал тусклость, волокнистость букв ll (р. 209). Читатели могут подумать, что эти люди просто дали Вернеру ответы, которые он хотел услышать. Но писатели и поэты дают нам возможность увидеть, что слова обладают физиогномическими свойствами. Бальзак, например, просил читателей обратить внимание на то, как звучание такого абстрактного французского слова, как vrai (правдивый), выражает звуковое ощущение самой правды. Разве нет, спрашивал он, в слове фантастической силы правды? Разве вы не находите, что краткий звук создает неясный образ скромной обнаженности, присутствия правды во всем? С этим звуком выдыхается не поддающаяся описанию свежесть (Werner, 1948, р. 257-258). Итак, Вернер утверждал, что мы воспринимаем слова физиогномически гораздо чаще, чем нам кажется. Это может происходить, когда мы впервые пытаемся узнать слова (в ранней фазе микрогенетического восприятия слова). Исследуя названную особенность, Вернер предъявлял слова на очень короткое время, не давая участникам эксперимента возможности полностью узнать их. При этом Вернер обнаружил, что в их восприятиях преобладали ощущения и соматические реакции. Испытуемые говорили, что, хотя не могли разобрать слово, чувствовали его «теплым», «тяжелым», «печальным» и т. д. — качества, которые, как они сообщили позже, соответствовали для них значению слова (Werner & Kaplan, 1963, p. 215). В результате Вернер пришел к выводу, что даже традиционные слова не являются просто пустыми, произвольными ярлыками. Они кажутся такими, когда мы изучаем их внешнюю структуру чисто объективно. Изнутри мы можем воспринимать слова как экспрессивные формы, которые отражают жизнь и чувства, вызывая те же эмоциональные и соматические реакции, как и предметы, которые они обозначают. Сохраняется внутренняя, основанная на организме, связь между символом и соответствующим ему предметом. Теоретические вопросы Мы только что рассмотрели работы Вернера на различные темы, включая физиогномическое восприятие и развитие языка. Но Вернера никогда прямо не интересовали конкретные темы, его больше интересовали теоретические вопросы, которые поднимали эти темы. Многоплановая природа развития Одним из теоретических вопросов был вопрос о том, является ли развитие однолинейным или многоплановым, происходит ли оно по одной линии или по многим отдельным направлениям (Werner, 1957). Рассмотрение физиогномического восприятия помогло Вернеру ответить на этот вопрос. Как мы только что видели, физиогномическое восприятие обращено к динамическим и экспрессивным свойствам предметов. Это ранняя форма восприятия, преобладающая у детей и подавляемая в нашей культуре более геометрически-техническим подходом. Мы можем иногда вернуться к физиогномическому типу мышления, как это случается в моменты творческой регрессии, но в основном мы полагаемся на более логичные, рациональные способы мышления. Если бы мы на этом остановились, то можно было бы сделать вывод о том, что развитие однолинейно, за одним когнитивным процессом следует другой. Но физиогномическое восприятие развивается само по себе. Конечно, у большинства из нас оно развивается довольно умеренно, так как мы не питаем его, но у художников физиогномическое восприятие становится очень развитым. Таким образом, мы должны уяснить себе, что развитие — это многоплановый, разветвленный процесс с отдельными линиями,, которые следуют своим курсом. На рис. 5.5 сделана попытка схематически изобразить концепцию развития.

Контроверза «непрерывность–прерывность развития» Более острым является спор о том, является ли развитие непрерывным процессом или обнаруживает «прерывы постепенности». Когда мы имеем дело с изменением непрерывной переменной, мы предполагаем, что его можно оценить с помощью количественных измерений. Так же как мы можем измерить рост ребенка сантиметром, можно измерить количественной шкалой словарь ребенка, объем внимания, возможности памяти и множество других психологических переменных. Во многих исследованиях по психологии развития допускается мысль о том, что изменение можно измерить количественными методами. И для многих исследователей понятие количественного измерения является одним из основных постулатов научной методологии. Тем не менее, идея качественных изменений развивающегося организма играет в науке не менее важную роль. Например, биологи давно считали, что многие изменения прерывны и включают в себя качественные трансформации. Ранние формы появляются в новых формах, которые отличаются по качеству; они представляют различные типы и способы функционирования. Особенно поразительными примерами качественных изменений являются метаморфозы, такие как превращение гусеницы в бабочку. В таких случаях количественные сравнения становятся бессмысленными. Нет смысла в том, чтобы измерять скорость, с какой могут летать гусеницы. У них свой способ передвижения. Начиная с Руссо, представители психологии развития даже больше, чем биологи, обращают внимание на качественные изменения. Переход от детства к юности может быть не столь поразительным, как метаморфозы, но, как утверждал Руссо: «Детство по-своему видит, думает и чувствует» (1762b, p. 54). Если это положение правильно, то нельзя оценивать детей по взрослым меркам, не упустив того, что присуще только ребенку. Вернер, выбирая широкую научную перспективу, отмечал, что при развитии происходят и количественные, и качественные изменения. Но, подобно Руссо, Вернер был убежден в том, что наиболее важными являются все же качественные изменения. Абстрактное мышление взрослых отличается по качеству от детского перцептивно-моторно-аффективного мышления. Во многих отношениях сравнение ребенка со взрослым похоже на сравнение художника с ученым. Ребенок, подобно художнику, постигает мир физиогномически, мультисенсорно, в живых образах. Это особенно характерно для детей от 2 до 7 лет, когда дети любят рисовать, разыгрывать роли и петь; и в своей деятельности они выражают много жизни, энергии и воображения. Например, их рисунки достигают особого рода совершенства. Дети начинают рисовать примерно с 4 лет, они рисуют фигуры людей-головастиков, и хотя в этих фигурах отсутствуют многие детали, основа человеческой фигуры схвачена несколькими простыми линиями (см. изображение человека на рис. 5.3 вместе с улыбающимся солнцем). В течение 2-3 следующих лет детские рисунки обычно бывают свежими, живыми и прекрасно сбалансированными, они отражают веселье, игривость и полное ощущение жизни. Многие известные художники говорят, что хотели бы вернуть те художественные возможности, которыми обладали в детстве (Gardner, 1973, р. 20). Затем, примерно к 8 годам детские рисунки претерпевают значительные изменения; они становятся более точными и геометрическими (Gardner, 1980, chap. 6). Геометрически-техническое мышление берет верх. Исчезает живая веселость ребенка (см. рис. 5.6 и 5.7). Дети, конечно, проявляют не только художественное богатство, они показывают также и начало научного умения. В дальнейших ориентациях обнаруживается непрерывность. Преобладающая картина, складывающаяся от восприятия детей, все же оказывается скорее художественной, что не дает основания для их оценки по меркам логического, рационального умения взрослых, хотя именно так обычно поступают исследователи. Представители психологии развития указывают на то, что развитие часто обнаруживает «прерывы постепенности», т. е. включает качественное изменение. Подобные изменения не обязательно должны быть внезапными. Например, абстрактное мышление по качеству отличается от начатков мышления, но возникает постепенно. Прерывность заключается в том, что в изменении содержится качественная перемена; внезапность изменения — это уже другой вопрос (Werner, 1957).

|