Рекомбинация носителей зарядаМеханизмы рекомбинации. Различают непосредственную рекомбинацию и рекомбинацию на примесных центрах. Непосредственной рекомбинацией называют переход электрона из зоны проводимости непосредственно в валентную зону, где он занимает один из вакантных уровней, т.е. «уничтожает» дырку, рис.2.6.

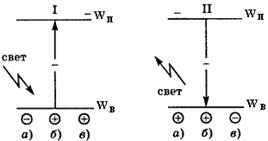

Рис.2.6. Прямые переходы из зоны в зону. I-генерация носителей заряда; II-рекомбинация носителей заряда (а-начальное состояние, б-переход, в –конечное состояние).

Разумеется, при таком переходе должна выделяться энергия q φЗ — такая же, какая была ранее затрачена на перевод электрона из валентной зоны в зону проводимости. Энергия может выделяться либо в виде фотона (излучателъная рекомбинация), либо в виде фонона (безызлучательная рекомбинация). В большинстве полупроводников, в том числе и в кремнии, вероятность излучательной рекомбинации на несколько порядков меньше, чем безызлучательной[2]. Однако вероятность безызлучательной непосредственной рекомбинации сама по себе тоже очень мала, поскольку сравнительно большая энергия q φЗ (порядка 1 эВ) редко может воплотиться в одном фононе, а ее одновременное распределение между двумя фононами маловероятно. Таким образом, непосредственная рекомбинация в целом не является главным механизмом рекомбинации в полупроводниках. Главную роль играет рекомбинация на примесных центрах. Речь идет о глубоких уровнях, расположенных вблизи середины запрещенной зоны, которые называют ловушками, рис.2.7. Данный вид рекомбинации — двухэтапный: сначала электрон переходит из зоны проводимости на уровень ловушки, а затем с уровня ловушки в валентную зону. На каждом этапе выделяется энергия, близкая к ½ q φЗ Вдвое меньше, чем при непосредственной рекомбинации. Это обстоятельство резко повышает вероятность передачи энергии фонону, что и объясняет преимущественное значение данного механизма рекомбинации.

Рис.2.7. Iа - захват электрона; Iб – отдача электрона; IIа – захват дырки (а – начальное состояние; б – переход; в – конечное состояние; ЕЛ – энергетический уровень ловушки)

Роль ловушек могут играть не только примесные атомы, но и различные дефекты решетки. Поэтому повышенная скорость рекомбинации свойственна, в частности, поликристаллам (у которых дефектами являются все грани между отдельными зернами) и приповерхностным слоям любого монокристаллического полупроводника (где неизбежны нарушения периодичности решетки и разрывы ковалентных связей). Рекомбинация равновесных носителей. Вероятность непосредственной рекомбинации электрона с одной из дырок в единицу времени можно записать следующим образом:

где σэфф — эффективное сечение захвата; VТ — средняя тепловая скорость электронов[3]. Величину r называют коэффициентом рекомбинации. Умножив коэффициент r на концентрацию дырок, получим полную вероятность рекомбинации электрона в единицу времени (с любой из имеющихся дырок). Обратная величина будет средним интервалом между актами рекомбинации, т.е. средним временем жизни электронов (дырок) при непосредственной рекомбинации:

В формулах (2.19) индекс «0» присвоен равновесным концентрациям. Если умножить вероятность рекомбинации одного электрона r.p 0 на концентрацию электронов n 0, получится общее количество актов рекомбинации в единицу времени, т.е. скорость непосредственной рекомбинации: R0=r.n0.p0 (2.20) Из формул (2.19) ясно, что равновесные времена жизни электронов и дырок в общем случае резко различны из-за различия концентраций n 0 и p 0, причем время жизни неосновных носителей всегда меньше, чем основных. Заменяя в правой части (2.19) произведение r.n 0 на 1/τ p или r.p 0 на 1/τ n, запишем скорость рекомбинации еще в одной распространенной форме: R0=p0/τp=n0/τn (2.21) Непосредственная рекомбинация. В неравновесном состоянии полупроводника концентрации свободных носителей отличаются от равновесных значений: n = n0 + ∆n; (2.22) р= р0 + ∆р; Неравновесные концентрации n и р могут быть больше и меньше равновесных, т.е. знаки приращений Δ n и Δ р в формулах (2.22) могут быть как положительными, так и отрицательными. Приращения Δ n и Δ р называют избыточными концентрациями. Для сохранения нейтральности полупроводника избыточные концентрации электронов и дырок должны быть одинаковыми: ∆n = ∆p (2.23) С учетом эквивалентного времени жизни τ; представленного в форме соотношения

от условия равенства скоростей изменения концентраций (2.25)

перейдем к уравнению рассасывания: dn/dt= Решением уравнения рассасывания является экспоненциальная функция ∆n(t)=∆n(0).e-t/τ, (2.27) где Δ n (0) — начальное значение избыточной концентрации. Зависимость (2.27) позволяет определить время жизни как интервал, в течение которого избыточная концентрация уменьшается в е раз. Из структуры выражения (2.24) следует, что величина τ близка к минимальной из двух ее составляющих τn и τp. Следовательно, эквивалентное время жизни избыточных носителей определяется временем жизни неосновных носителей. У электронных полупроводников τ ≈ τp, у дырочных τ ≈ τn. Рекомбинация на ловушках. При ловушечном механизме рекомбинации время жизни τ определяется соотношением:

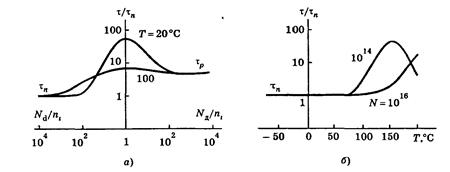

Для электронного полупроводника при выполнении свойственных ему неравенств n 0 >> p 0 и n 0 >> nt, pt из (2.28) следует: τ; ≈ τp. Для дырочного полупроводника при выполнении аналогичных неравенств следует: τ = τn. Значит, при ловушечной рекомбинации, как и при непосредственной, время жизни избыточных носителей определяется временем жизни неосновных носителей. Чем больше концентрация ловушек, тем меньше время жизни. Зависимость времени жизни от температуры обусловлена резким возрастанием концентрации nt. Когда величина nt делается сравнимой с n0, время жизни начинает увеличиваться, а при условии nt > n 0 зависимость τ(T) практически совпадает с экспоненциальной функцией nt (Т). Быстрый рост времени жизни замедляется вблизи критической температуры, когда полупроводник превращается в собственный. Для собственного полупроводника функция τ(T) не нарастающая, а спадающая, так как концентрация nt, увеличивается медленнее, чем ni. На рис. 2.8,б показаны примеры функции τ(T) для разных концентраций примеси.

Рис. 2.8. Зависимость времени жизни носителей от концентрации примеси (а) и от температуры (б)

Как видим, температурная зависимость времени жизни наиболее существенна в слабо легированных полупроводниках (для кремния при N < 1014–1015 см–3). В сильно легированных (низкоомных) полупроводниках эта зависимость второстепенная. В заключение отметим, что типичные значения времени жизни для кремния составляют 0,1—1 мкс. Если специально легировать кремний «ловушечной» примесью (чаще всего золотом), то время жизни уменьшается до 10 нc и менее.

|

(2.18)

(2.18) (2.19)

(2.19) .

. (2.24)

(2.24) (2.25)

(2.25) -∆n/

-∆n/  (2.26)

(2.26) (2.28)

(2.28)