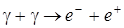

Электромагнитное взаимодействие. Электрический заряд, его свойства. Электростатическое поле. Взаимодействие точечных зарядовЛЕКЦИЯ 1. Электрический заряд. Электростатическое поле. Напряженность. Потенциал Электромагнитное взаимодействие. Электрический заряд, его свойства. Электростатическое поле. Взаимодействие точечных зарядов Многие элементарные частицы (называемые носителями электрического заряда) создают вокруг себя особый род материи – электромагнитное поле, которое является переносчиком силовых взаимодействий между этими частицами. Благодаря взаимодействию с носителями заряда, электромагнитное поле также является носителем информации в современных информационных системах (связи, радио- и телевещания и т.д.). Согласно фундаментальному принципу физики - принципу близкодействия - взаимодействие между частицами-носителями заряда переносится электромагнитным полем в пространстве с конечной, вполне определенной скоростью. Эта скорость называется скоростью света. Свет – это чувственно обнаружимая (действующая на зрение человека) разновидность электромагнитного поля (точнее, электромагнитных волн, см. Лекция 8). Величина электрического заряда (иначе, просто электрический заряд) – численная характеристика носителей заряда и заряженных тел, которая, может принимать положительные и отрицательные значения. Эта величина определяется таким образом, что силовое взаимодействие, переносимое полем между зарядами, прямо пропорционально величине зарядов взаимодействующих между собой частиц или тел, а направления сил, действующих на них со стороны электромагнитного поля, зависят от знака зарядов. Электрический заряд любой элементарной частицы присущ этой частице в течение всего времени ее жизни, поэтому элементарные заряженные частиц зачастую отождествляют с их электрическими зарядами. ). В системе СИ электрический заряд измеряется в кулонах (Кл). Наиболее известные элементарные носители заряда – электроны, имеющие отрицательный заряд и протоны, имеющие такой же по величине положительный заряд. Заряд электрона Если все заряды, создающие электромагнитное поле, в данной системе отсчета неподвижны, то (в этой системе отсчета) поле называется электростатическим. Электростатическое поле – физическая идеализация, т.к. это понятие предполагает, что после образования зарядовой системы передача взаимодействия между зарядами закончилось. Заряды заняли равновесные положения, при которых силы, действующие на каждый заряд со стороны электростатического поля всех других зарядов, не меняются во времени (например, скомпенсированы другими силами). Точечным зарядом называется заряженное тело или частица, размеры которого (которой) пренебрежимо малы по сравнению с расстояниями до других зарядов рассматриваемой системы. Точечный заряд такая же физическая идеализация, как и материальная точка в механике. Пробным зарядом называется положительный точечный заряд, который вносится в данное электромагнитное поле для измерения его характеристик. Этот заряд должен быть достаточно мал, чтобы не нарушать положение зарядов–источников измеряемого поля и тем самым, не искажать существующее поле. Таким образом, пробный заряд служит индикатором электромагнитного поля (точнее, покоящийся пробный заряд является индикатором электрического поля). На основе обобщения опытных данных М. Фарадеем в 1843 сформулирован следующий закон сохранения заряда. Заряд электрически замкнутой системы (через поверхность которой не переносятся заряженные частицы) не изменяется, какие бы процессы в ней не происходили. Следствие из этого закона: если зарядовая система 1 отдает заряд системе 2, то система 2 получает ровно такой заряд, какой теряет система 1. Закон релятивистская инвариантность заряда, сформулированный Г. Лоренцем в 1877 г. также на экспериментальной основе, гласит: заряд любого тела инвариантен относительно изменения системы отсчета. Следствие из этого закона: заряд тела не зависит от его скорости и ускорения. Можно указать следующие процессы возникновения и исчезновения свободных зарядов. Ионизация при столкновении атомов и атома с электроном: Рождение электрона и позитрона при столкновении гамма-квантов: Рекомбинация ионов разного знака, а также иона и электрона: Аннигиляция (уничтожение) пары электрон-позитрон Закон взаимодействие точечных зарядов (закон Кулона) экспериментально установлен Ш. Кулоном в 1785г. Для точечных зарядов в вакууме (или воздухе) сила взаимодействия дается формулой

В среде, которая не проводит электрический ток, сила взаимодействия между зарядами уменьшается по сравнению со случаем взаимодействующих зарядов в вакууме (вне зависимости от величин зарядов и расстояний между ними). Это уменьшение, таким образом, определяется влиянием среды. Оно учитывается введением в коэффициент

|

Кл. Электрический заряд любого заряженного тела кратен модулю заряда электрона, так называемому, элементарному заряду

Кл. Электрический заряд любого заряженного тела кратен модулю заряда электрона, так называемому, элементарному заряду  Кл. В целом, в природе отрицательных зарядов столько же, сколько положительных. Электрические заряды атомов и молекул равны нулю, а заряды положительных и отрицательных ионов в каждой ячейке кристаллических решеток твердых тел скомпенсированы. Поэтому возникновение зарядовых систем обусловлено не рождением электрических зарядов, а их разделением, возникающим, например, при трении (см. ниже Ионизация, Поляризация). В дальнейшем, говоря об электрических зарядах, слово “электрический” будем опускать.

Кл. В целом, в природе отрицательных зарядов столько же, сколько положительных. Электрические заряды атомов и молекул равны нулю, а заряды положительных и отрицательных ионов в каждой ячейке кристаллических решеток твердых тел скомпенсированы. Поэтому возникновение зарядовых систем обусловлено не рождением электрических зарядов, а их разделением, возникающим, например, при трении (см. ниже Ионизация, Поляризация). В дальнейшем, говоря об электрических зарядах, слово “электрический” будем опускать. (1.1.1)

(1.1.1) (1.1.2)

(1.1.2) (1.1.3)

(1.1.3) (1.1.4)

(1.1.4) (1.1.5)

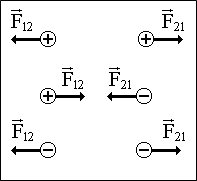

(1.1.5) На рис. 1.1.1 показаны разные сочетания взаимодействующих зарядов.

На рис. 1.1.1 показаны разные сочетания взаимодействующих зарядов.  Напомним, что по третьему закону Ньютона

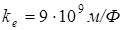

Напомним, что по третьему закону Ньютона  . Коэффициент в законе Кулона в системе СИ равен

. Коэффициент в законе Кулона в системе СИ равен  и часто записывается в виде

и часто записывается в виде  . Параметр

. Параметр  иногда называют диэлектрической проницаемостью вакуума.

иногда называют диэлектрической проницаемостью вакуума. параметра e, называемого относительной диэлектрической проницаемостью (для большинства средe> 1). А именно

параметра e, называемого относительной диэлектрической проницаемостью (для большинства средe> 1). А именно  .

.