ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ МНОГОПОЛОСНОЙ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИС понятием пропускной способности улиц и всей улично-дорож-ной сети города связывают не только максимальное число транспортных средств, которые могут пройти через какое-либо сечение улицы, но и возможность выполнения автомобилями маневров перестроения, входа в поток, выхода из потока. Вероятность выполнения этих маневров зависит от плотности транспортного потока. Смена полосы движения — это маневр, необходимый для обеспечения нормальной работы многополосной проезжей части городской улицы. Потребное число смен полос движения можно установить по картограмме движения по улице. Потребность в таком маневре испытывают прежде всего водители автомобилей, выходящих из потока для поворота на другую улицу или для остановки. Число поворачивающих автомобилей определяют по картограмме движения, а число останавливающихся автомобилей зависит от типа застройки и наиболее точно может быть определено обследованием улицы. Распределение перестраивающихся автомобилей по ширине проезжей части зависит от протяженности перегона улицы и состава движения. Маневр смены полосы длится 4—6 с; для перестроения с крайней левой полосы на крайнюю правую необходимо время маневра

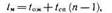

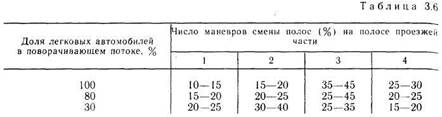

где С учетом времени tM определяют участок дороги по данным обследований или по аналогам устанавливают возможное число перестроений на каждой из полос проезжей части (рис. 3.3). В табл. 3.6 приведены ориентировочные данные для улиц с четырехполосной (в одном направлении) проезжей частью и длиною перегонов более 500 м.

Число перестроений определяют для каждой из полос последовательным суммированием. Чтобы маневр смены полосы был выполнен в потоке, куда нужно влиться, должен быть достаточный интервал. Такой интервал, приемлемый для заданного (50 % или 85 %) числа водителей, называется граничным и измеряется в единицах длины (расстояния между автомобилями В Великобритании интервал

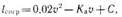

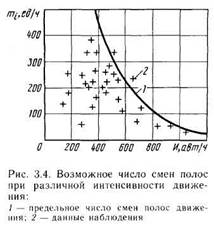

где Кa — коэффициент, учитывающий тип автомобиля; для легкового автомобиля Ка = 1,0; для грузового Ка = 0,87; С — параметр, учитывающий схему маневра, принимается равным 33—42. Граничный интервал для выполнения маневра смены полосы движения мало зависит от скорости. Наименьшие его значения наблюдаются при плотных транспортных потоках, работающих в условиях, близких к пропускной способности. Для городских магистралей со скоростями движения (60±10) км/ч интервал полнения смены полосы движения легковым автомобилем и 4,6 с — грузовым. При разреженных потоках этот интервал увеличивается. Пропускная способность полосы движения и всей улицы в целом при наличии перестраивающихся автомобилей меньше, чем при движении автомобилей только по своим полосам. Это снижение тем большее, чем больше автомобилей потока меняют полосы движения. Интервалы между автомобилями даже в плотных транспортных потоках распределены неравномерно. Число интервалов, больших до 35 %. Это значит, что почти так же изменяется и возможное число смен полос движения. При интенсивности движения на полосу более 1200 авт./ч возможны лишь единичные смены полос движения (рис. 3.4), и с этих позиций пропускная способность улицы в отношении смен полос движения не обеспечена. Если потребность в таких маневрах имеется.

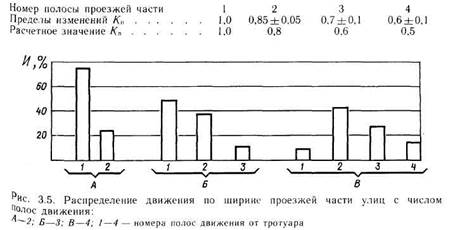

то наибольшая интенсивность движения, при которой эта потребность будет удовлетворена, должна считаться предельной на этом участке улицы. Такая проверка пропускной способности улиц особенно необходима перед транспортными развязками, пересечениями с магистральными улицами, вблизи крупных спортивных, административных и культурных учреждений. Необходимость перехода с полосы на полосу, трудность, а часто и отсутствие гарантии возможности выполнения этого маневра приводят к снижению эффективности использования многополосных проезжих частей городских улиц. Интенсивность движения на них даже при предельной загрузке неодинакова. На рис. 3.5 показано типичное распределение движения по ширине проезжей части. Если на первой (от тротуара) полосе исключены стоянки и остановки автомобилей, она бывает загружена наиболее сильно. При появлении помех движению на этой полосе весь поток смещается к оси улицы. Это смещение тем значительнее, чем больше доля в потоке легковых автомобилей. Отношение интенсивности движения на полосе проезжей части к ее пропускной способности носит название коэффициента снижения пропускной способности полосы на многополосной проезжей части (

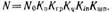

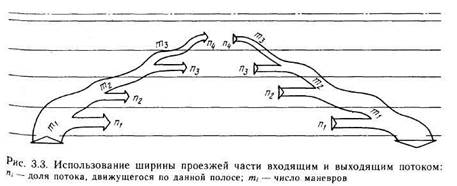

Пропускная способность улиц непрерывного движения с многополосной проезжей частью в настоящее время рассчитывается по эмпирическим формулам:

где No — расчетная пропускная способность одной полосы движения; ПК, произведение коэффициентов, учитывающих дорожные условия, состав транспортно-го потока и число полос движения. Несмотря на то, что в течение короткого времени интенсивность на одной полосе может достигать 1800—2000 авт./ч, расчетную пропускную способность этой полосы (Л/о) принимают равной 1000 авт./ч из условия длительной работы улицы в режиме пропускной способности с обеспечением необходимых маневров в транспортном потоке. При отсутствии в потоке смен полос движения, например в транспортных тоннелях, расчетная пропускная способность одной полосы движения может быть принята 1200 авт./ч. Все коэффициенты Ki меньше единицы, так как считается, что пропускная способность Л/о может быть достигнута только при иди-альных условиях, т. е. при Наиболее существенное влияние на пропускную способность ул цы оказывают следующие факторы, учитываемые коэффициентами в формуле (3.1): число полос движения потока, выражаемый через грузовые автомобили проезжей части Европы учитывают еще один фактор — ширину полосы движен (Кшп), так как в центральной части старых городов имеются улиц с шириной полос движения до 2,5 м. При ширине полосы более 3,5 этот фактор влияния на пропускную способность городских ул не оказывает. Расчет пропускной способности улиц при непрерывном двил-нии рекомендуется вести по формуле:

(3

Если на улице имеются пересечения в одном уровне, пропускную способность No определяют с учетом пропускной способности этих пересечений. Пропускная способность улицы на перегонах между пересечениями может быть различной. При проектировании улиц необходимо добиваться, чтобы пропускная способность N была больше интенсивности движения, определяемой по картограмме.

|

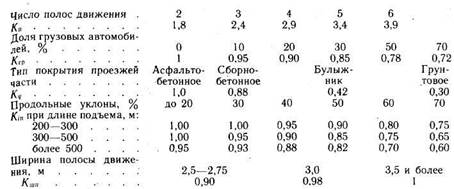

— продолжительность ожидания возможности выполнения маневра; tсп — продолжительность маневра смены полосы движения; п — число полос движения.

— продолжительность ожидания возможности выполнения маневра; tсп — продолжительность маневра смены полосы движения; п — число полос движения. , на котором ожидаются маневры смены полосы:

, на котором ожидаются маневры смены полосы:  На длине этого участка

На длине этого участка

) или во времени (интервал

) или во времени (интервал  ).

). принимают в расчетах не менее 180 футов (55 м). Наблюдения, проведенные МАДИ в Москве, установили зависимость этого интервала от скорости:

принимают в расчетах не менее 180 футов (55 м). Наблюдения, проведенные МАДИ в Москве, установили зависимость этого интервала от скорости:

=3,8 с для вы-

=3,8 с для вы- , с увеличением интенсивности движения уменьшается. Так, например, при увеличении интенсивности движения по полосе с 800 до 1000 авт./ч число интервалов, больших

, с увеличением интенсивности движения уменьшается. Так, например, при увеличении интенсивности движения по полосе с 800 до 1000 авт./ч число интервалов, больших  , уменьшается с 46

, уменьшается с 46

). Наблюдениями было установлено значение этих коэффициентов для каждой из полос:

). Наблюдениями было установлено значение этих коэффициентов для каждой из полос:

Суммарная пропускная способность проезжей части определяется с учетом суммы всех этих коэффициентов:

Суммарная пропускная способность проезжей части определяется с учетом суммы всех этих коэффициентов:

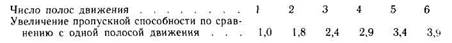

Эффективность использования проезжей части уменьшается увеличением числа полос движения: с позиции пропускной способности при четырехполосной проезжей части потеряна одна полоса, а при шестиполосной — уже две полосы. Этим в частности объясняется рекомендация воздерживаться при проектировании улиц от проезжих частей с числом полос движения более четырех. Если необходимо большее число полос движения, они должны разделяться на две самостоятельные проезжие части, например на основную и для общественного транспорта и местного движения.

Эффективность использования проезжей части уменьшается увеличением числа полос движения: с позиции пропускной способности при четырехполосной проезжей части потеряна одна полоса, а при шестиполосной — уже две полосы. Этим в частности объясняется рекомендация воздерживаться при проектировании улиц от проезжих частей с числом полос движения более четырех. Если необходимо большее число полос движения, они должны разделяться на две самостоятельные проезжие части, например на основную и для общественного транспорта и местного движения. (3.!

(3.!

, состав транспортно

, состав транспортно , состоян

, состоян , продольные уклоны

, продольные уклоны  . В странах Западной

. В странах Западной