Индивидуальная матрица представленности категорий

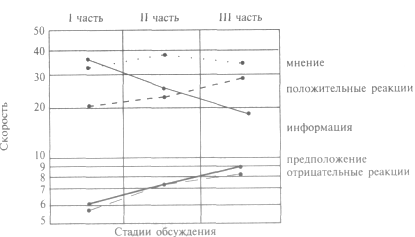

На основании этих данных проверяются полученные Бейлзом закономерности, отмеченные ниже пунктами 1–3). Затем строится график, аналогичный приводимому на рис. 16, и выявляется, в какой степени данные самостоятельного наблюдения соответствуют данным этого графика. Закономерности, выявленные Бейлзом, сводятся, в частности, к следующему: 1) 56% высказываний приходятся обычно на категорию попыток решить задачу; 2) 44% – на все остальные категории: положительные и отрицательные реакции и вопросы; 3) позитивных реакций обычно в 2 раза больше, чем негативных. Тенденции изменения соотношений категорий можно проследить по графику на рис. 16: а) скорость выдачи информации самая высокая в первой трети дискуссии и снижается в двух последующих третях; б) скорость высказывания мнения самая высокая в средней части обсуждения; в) скорость высказывания предложений решения (попыток решения, идей) низка в ранней стадии и максимальна в последней трети обсуждения; г) скорость как позитивных, так и негативных реакций возрастает от первой трети обсуждения к последней; д) момент принятия решения является критической точкой обсуждения, после которой возрастает скорость позитивных реакций и снижается скорость негативных. 3. Для анализа матрицы «Кто к кому» применяется метод сравнения индивидуальных данных с групповыми средними; эта схема сопоставлений для выявления согласия наблюдателей используется столь же часто, как и попарное сравнение. Схема последнего будет приведена ниже для сопоставления матриц представленности категорий5.

Рис. 16. Изменение скорости различных типов актов за единицу времени в ходе решения проблемы.

Во–первых, строится матрица усредненных значений по группе наблюдателей, аналогичная индивидуальной матрице (см. табл. 2); в эти значения не входят данные того наблюдателя, который проводит сравнение. Во–вторых, посредством ранговых коэффициентов связи, например коэффициента Спирмена, сравниваются индивидуальные и среднегрупповые показатели å J, å R и т.д. для каждого участника дискуссии, где å J – сумма актов, инициируемых конкретным участником, å R – сумма актов, обращенных к данному участнику. 4. Процедура обработки данных для контроля согласия наблюдателей включает схемы попарного сравнения индивидуальных результатов, отраженных в матрицах представленности категорий. Попарное сравнение осуществляется двумя способами: путем использования рангового коэффициента связи Спирмена (ρ) и подсчета коэффициента процента различий (k). 3. Схема попарных сравнений результатов индивидуальных наблюдений

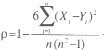

В соответствии с такой схемой группа наблюдателей определяет то число коэффициентов, которые нужно подсчитать (число «плюсов»), и распределяет между наблюдателями эту работу по подсчетам. 1. Коэффициент Спирмена (ρ) подсчитывается в соответствии со схемой по данным каждой пары наблюдателей, представляемым в виде табл. 4, где X΄ и Y΄ – суммарное число актов (или частота встречаемости категорий) у всех участников по данным первого и второго наблюдателей; п – число категорий (равно 12). Ранжирование числа актов осуществляется отдельно для данных каждого наблюдателя. Самому большому числу приписывают ранг 1, следующему – ранг 2 и т.д.:

2. Процент различий подсчитывается следующим образом. Как при подсчете коэффициента Спирмена, для каждой категории выписывается по данным двух наблюдателей частота встречаемости соответствующего акта у всех участников дискуссии. Затем подсчитывается разность частот по каждой категории и выбирается максимальная частота из каждой пары. Коэффициент различий получается путем деления сумм абсолютной разности (модуля) частот по всем категориям на сумму максимальных значений:

4. Подсчет коэффициента корреляции (ρ) по матрицам представленности категории

5. Подсчет коэффициента различия (k)

По данным Бейлза, подсчет процента различий дает менее оптимистическую картину согласия наблюдателей, чем ранговые коэффициенты связи. В табл. 6 приведен пример данных по двум сеансам наблюдения четырех наблюдателей из книги Г. Фазнахта «Систематическое наблюдение за поведением». Верхнее число – коэффициент связи, нижнее – процент различий между каждыми двумя наблюдателями. 6. Пример данных о согласии наблюдателей [Fabnacht, 1979]

Иногда ранговые коэффициенты корреляции подсчитывают отдельно по каждой категории или представленности категорий у каждого участника дискуссии, в этом случае можно оценивать не только степень согласия наблюдателей, но и структуру, и динамику группы. Так, в ходе дискуссии между участниками образуется иерархия по их влиянию на группу («силе»), степени участия в дискуссии и озабоченности достижением групповых целей; участники эмоционально воспринимают друг друга как настроенных позитивно или негативно. Одни участники становятся специалистами по «выдвижению идеи», другие – по оценке этих идей, третьи проявляют наибольшие способности к снятию напряжения (обычно они оцениваются другими участниками дискуссии как самые «симпатичные») и т.д. Однако анализ этих аспектов взаимодействия в группе составляет предмет специального социально–психологического изучения и не может быть охвачен в данном задании.

|