Методические указания. В покрытии зимнего перспективного совмещенного графика нагрузки участвует рабочая мощность электростанцийВ покрытии зимнего перспективного совмещенного графика нагрузки участвует рабочая мощность электростанций, которая меньше располагаемой (

Мощность, находящаяся в текущем ремонте на j -ой электростанции равна

Если резерв для капитального ремонта не требуется, то оборудование в зимний период в капитальный ремонт не выводится ( Мощность, находящаяся в аварийном ремонте, равна

Вывод оборудования в текущий, аварийный и капитальный ремонты следует учитывать только для КЭС. Распределение мощности ремонтов между электростанциями одного типа выполняется пропорционально их мощности. Для КЭС мощность, находящаяся в ремонте, округляется до мощности, пропорциональной целому числу блоков. Разность между суммарной рабочей мощностью электростанций ОЭС и максимумом зимнего перспективного графика нагрузки представляет собой величину резерва мощности в момент максимальной нагрузки

R=

Этот резерв по степени мобильности разделяют на включенный и холодный резерв. Оперативный резерв распределяется на вращающийся и холодный резервы. Величина вращающегося резерва составляет 2-3% максимума нагрузки, но не менее мощности крупнейшего агрегата (блока). Этот резерв размещается в первую очередь на ГЭС и ГАЭС (до 10-15% их располагаемой мощности), на ТЭЦ (до 5% их располагаемой мощности) и на наименее экономичных КЭС. Холодный резерв размещается в первую очередь на газомазутных, а затем на угольных КЭС. Режимы работы ГЭС и ГАЭС должны обеспечить максимальное использование их энергоресурсов и мощности. Для ГЭС суточная выработка в пиковой зоне

где k гэс - коэффициент недельного регулирования (k гэс = 1,0 - 1,2). Пиковая мощность ГЭС определяется с учетом резерва, размещаемого на ней

Если в системе имеются несколько ГЭС, то их вписывают в график нагрузки в порядке возрастания суточного числа часов использования располагаемой мощности ГЭС.

Вначале вписывают существующие ГЭС, а затем проектируемые. Вписывание ГАЭС в суточный график нагрузки при работе в турбинном режиме проводится аналогично ГЭС. Мощность в турбинном режиме равна

выработка энергии в турбинном режиме

где h - к.п.д. ГАЭС (h = 0,7). Энергия и мощность, необходимые для зарядки ГАЭС в насосном режиме, определяются по формулам:

где k гаэс - коэффициент увеличения мощности в насосном режиме (k гаэс = 1,05 - 1,1);

Для ГАЭС дополнительно выполняют вписывание насосного режима в часы ночного провала нагрузки (путем увеличения нагрузки этих часов) таким образом, чтобы дополнительная площадь графика нагрузки была равна Для приближенного вписывания ГЭС и ГАЭС в график нагрузки используют интегральную кривую нагрузки (ИКН). Уравнение ИКН имеет вид:

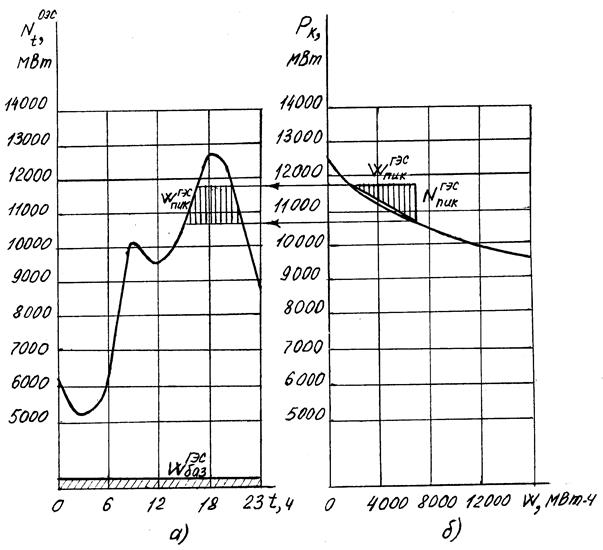

где Nt - ордината суточного графика нагрузки. ИКН строят методом конечных приращений. Для этого график нагрузки разбивается горизонтальными линиями Pk, начиная с Nmax и заканчивая N cp, на ряд элементарных площадок. Шаг разбиения удобно принять равным мощности одного гидрогенератора. Координаты точек графика ИКН определяются следующим образом. Подсчитывается площадь графика нагрузки W(Pk), лежащая выше уровня Pk, и в масштабе энергии откладывается на графике ИКН по оси абсцисс. По оси ординат на графике ИКН откладывается значение Pk. Такое построение может быть выполнено как графически, так и в табличной форме. Поиск места ГЭС в графике (рис. 3.1) осуществляется путем нахождения на ИКН участка, на котором может быть размещен прямоугольный треугольник с катетами равными

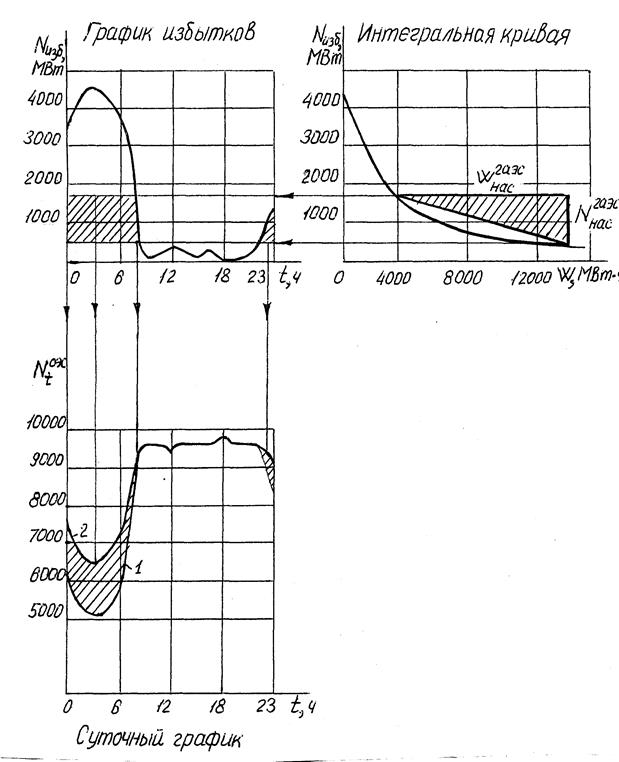

Рис.3.1. Определение графика нагрузки ГЭС а) суточный график нагрузки; б) интегральная кривая нагрузки.

Если положение такого треугольника не удается найти, то После вписывания очередной ГЭС (ГАЭС в турбинном режиме) определяется новый суточный график нагрузки. Ординаты нового графика определяют путем вычитания из предыдущего графика нагрузки графика генерации ГЭС (ГАЭС) в пиковой и базисной зонах. По новому графику строят ИКН для вписывания следующей по порядку ГЭС, и т. д. Для вписывания насосного режима ГАЭС необходимо построить график избытков мощности, используя последний из откорректированных при вписывании ГЭС (ГАЭС) графиков нагрузки.

По графику избытков мощности рассчитывается (по методике построения ИКН) интегральная кривая избытков мощности (рис. 3.2). На интегральной кривой избытков мощности размещается треугольник с катетами В результате вписывания ГАЭС в насосном режиме (увеличения ординат графика нагрузки в ночное время) получают график нагрузки, покрываемый ТЭС. Распределение нагрузок между ТЭС, включая выбор состава работающего оборудования, производят с помощью энергетических характеристик агрегатов ТЭС:

где b x - удельный расход условного топлива на холостой ход; Р ном - номинальная мощность агрегата; bk¢, bk" - относительный прирост расхода топлива в первой и второй зонах, соответственно; Р 1 - граница первой зоны характеристики; Р - нагрузка агрегата; Р min - минимально допустимая по техническим условиям нагрузка агрегата.

Рис. 3.2. Вписывание насосного режима ГАЭС в график нагрузки 1 - график нагрузки без учета зарядки ГАЭС; 2 - график нагрузки с учетом зарядки ГАЭС. Оптимальное распределение нагрузки между ТЭС должно соответствовать минимуму топливной составляющей ежегодных издержек. Поэтому коэффициенты энергетических характеристик (b x, bk¢, bk";) должны быть откорректированы с учетом замыкающих затрат на топливо

где Ц j, Цбаз - затраты на топливо соответственно на j -й электростанции и затраты на базисное топливо. В качестве Цбаз принимают стоимость наиболее широко используемого в системе топлива. Если не учитывать изменения потерь мощности в сети при перераспределении нагрузки между ТЭС, то минимум топливных издержек соответствует условию: e1 = e2 = … ej …= ek = m, (3.15) P1+P2+…+Pj+…+Pk=Nt, где e1, ej, ek, - относительные приросты затрат электростанций;

m - относительный прирост затрат по системе. Характеристику относительных приростов системы m =f(P) строят суммированием нагрузок отдельных станций при различных фиксированных значениях m. В качестве таких фиксированных значений достаточно использовать последовательно увеличивающиеся величины b¢j и b"j (j = 1,2... k). Первоначально m =f(P) строят для всех агрегатов системы. Используя значения суммарной нагрузки ТЭС для различных часов

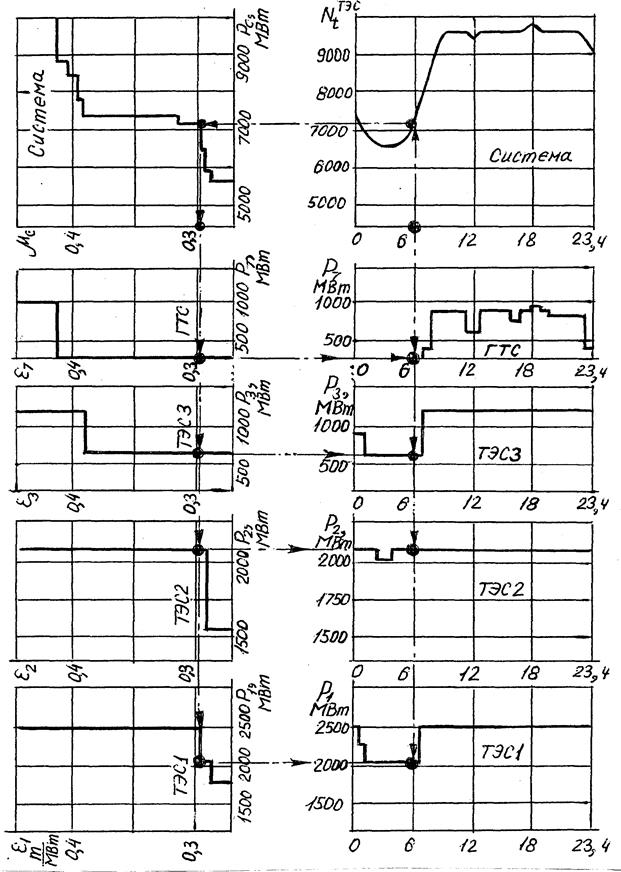

Рис. 3.3. Построение графиков нагрузки ТЭС.

Вид характеристики m =f(P) меняется при изменении состава включенного оборудования. Состав включенного оборудования определяют следующим образом. Если рабочая мощность всех ТЭС существенно превышает суммарную максимальную нагрузку ТЭС, то необходимо сравнить суточные затраты на топливо при работе всех исправных агрегатов или при выводе части их в холодный резерв. При снижении суммарной нагрузки состав включенного оборудования определяют путем сопоставления затрат на топливо при работе максимального числа агрегатов со сниженной нагрузкой или уменьшенного числа агрегатов с увеличенной загрузкой плюс дополнительные затраты на ежедневные пуск и останов агрегатов. Рассматривают интервал от 0 до 6 часов в суточном графике нагрузки ТЭС. Если не учитывать затраты на пуск и останов, то условие выгодности останова j -го агрегата имеет вид

где g jo - удельные затраты j -го агрегата, имеющего до остановки нагрузку Рjo.

|

) на величину мощности, находящейся в текущем (

) на величину мощности, находящейся в текущем ( ), капитальном (

), капитальном ( ) и аварийном (

) и аварийном ( ) ремонтах.

) ремонтах. =

=

/ 100. (3.2)

/ 100. (3.2) > 0) для определения

> 0) для определения  . (3.3)

. (3.3) . (3.4)

. (3.4) определяется по значениям гарантированной среднемесячной мощности ГЭС

определяется по значениям гарантированной среднемесячной мощности ГЭС  и базисной мощности

и базисной мощности  :

: , (3.5)

, (3.5) . (3.6)

. (3.6) . (3.7)

. (3.7) , (3.8)

, (3.8) , (3.9)

, (3.9) - потребление энергии ГАЭС в насосном режиме;

- потребление энергии ГАЭС в насосном режиме; (3.10)

(3.10) - проектное суточное число часов работы в турбинном режиме (

- проектное суточное число часов работы в турбинном режиме ( при Nt ³ Pk (3.11)

при Nt ³ Pk (3.11) и

и

и

и  можно разделить на части пропорциональные числу гидрогенераторов и разместить на ИКН несколько меньших треугольников. В некоторых случаях оказывается, что

можно разделить на части пропорциональные числу гидрогенераторов и разместить на ИКН несколько меньших треугольников. В некоторых случаях оказывается, что  (t = 0,1,…,23). (3.12)

(t = 0,1,…,23). (3.12) ,

,  , соответствующими режиму зарядке ГАЭС. Треугольник должен быть размещен таким образом, чтобы часы работы ГАЭС в турбинном и насосном режимах не перекрывались. Если добиться этого не удается, то необходимо уменьшить выработку в турбинном режиме (соответственно уменьшится потребность ГАЭС в энергии в насосном режиме) и вновь повторить процедуру вписывания с помощью интегральной кривой избытков мощности.

, соответствующими режиму зарядке ГАЭС. Треугольник должен быть размещен таким образом, чтобы часы работы ГАЭС в турбинном и насосном режимах не перекрывались. Если добиться этого не удается, то необходимо уменьшить выработку в турбинном режиме (соответственно уменьшится потребность ГАЭС в энергии в насосном режиме) и вновь повторить процедуру вписывания с помощью интегральной кривой избытков мощности. (3.13)

(3.13)

(3.14)

(3.14) - табличные значения коэффициентов энергетических характеристик.

- табличные значения коэффициентов энергетических характеристик. (3.16)

(3.16) , можно по зависимости m =f(P) определить m для каждого часа t суток, а затем по зависимости ej = fj(Pj) найти нагрузки отдельных станций (рис. 3.3). Решение этой задачи можно выполнить как графически, так и с помощью таблиц.

, можно по зависимости m =f(P) определить m для каждого часа t суток, а затем по зависимости ej = fj(Pj) найти нагрузки отдельных станций (рис. 3.3). Решение этой задачи можно выполнить как графически, так и с помощью таблиц.

(3.17)

(3.17) (3.18)

(3.18)