Старые мечи Кото. IX—XVI вв.Период Хэйан. IX—XII вв.[править | править вики-текст]

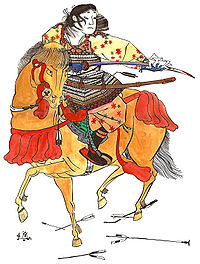

Конный самурай с мечом тати. История собственно японского меча начинается в период Хэйан (794—1185 гг.). В результате клановых междоусобиц Япония самоизолировалась от внешнего мира, централизованная власть государства ослабла, реальная власть перешла от императора к крупным феодалам. В X веке окончательно сформировался класс самураев, профессиональных воинов, сражавшихся в то время преимущественно на коне. Мечи этого периода характеризуются длинным клинком с маленькой вершиной. Прямые мечи заменяются изогнутыми, причём, если вначале изгиб делался в районе рукояти при почти прямом клинке, то к концу периода максимальный прогиб сместился в область 1/3 общей длины от конца хвостовика («поясничный изгиб»).[12] В соответствии с изгибом оформляется характерным образом вершина меча, киссаки. Киссаки включает в себя остриё с прилегающей областью, отделённой от тела клинка поперечным прямым ребром. Кромка лезвия в области киссаки принимает дугообразный вид (ранние образцы киссаки имели наклонный срез кромки в виде прямой линии). Классическое сечение японского клинка представляет собой синоги-дзукури: ребро (острая боковая грань — синоги) тянется вдоль всего клинка до вершины. Благодаря ребру жёсткости клинок оптимально сочетает прочность и сравнительно малый вес, а чтобы боковые грани клинка сходились к режущей кромке лезвия под как можно более острым углом, ребро синоги смещено от центра клинка к обуху. Сечение в районе обуха выглядит как тупой угол.[13] Наибольшей толщины (касанэ) клинок достигает вблизи хвостовика: 5,5—8,5 мм, типичное касанэ около 7 мм. К концу периода Хэйан сложились как японская технология изготовления меча, так и его внешний вид. Описание меча-тати по сертификату: Клинок с ребром, сильно сужающийся по длине от основания к маленькой вершине киссаки; выраженный «поясничный изгиб»; длина клинка 80 см; текстура поверхности стали подобная распилу древесины; волнистая линия хамон вдоль клинка; хвостовик с подписью мастера.[14] В XI веке японские мечи стали высоко цениться и завозиться в Китай. Период Камакура. XII—XIV вв.[править | править вики-текст] В период Камакура (1185—1333 гг.) Япония столкнулась с монгольскими нашествиями. Новый противник, а также улучшение доспехов вызвали изменение пропорций меча, направленное на усиление ударной мощи. Вершина меча (киссаки) увеличилась в размерах, стала массивнее, клинок расширился и иногда сохранял ширину по всей длине. Тяжёлым мечом стало невозможно управлять одной рукой, что также явилось следствием постепенного перехода тактики ближнего боя к пешим поединкам. Самым популярным узором хамон стал неравномерный гребёнчатый рисунок тёдзи, который хотя и не выглядел столь эстетично как элегантные волнистые линии, зато лучше предохранял лезвие от разрастания трещин при ударных нагрузках. Период Камакура считается золотым веком японского меча, клинки достигают своего наивысшего совершенства, которое не удалось повторить в более поздние времена, включая попытки современных кузнецов восстановить утраченные технологии. Самый известный кузнец этого периода был Масамунэиз провинции Сагами. Легенда гласит, что Масамунэ отказывался подписывать свои клинки, потому что их невозможно было подделать. В этом есть доля правды, так как из 59 известных клинков подписаны только несколько кинжалов, однако установление авторства не вызывает споров среди экспертов. Период Муромати. XIV—XVI вв.[править | править вики-текст] Начало периода Муромати (1336—1573 гг.) — подпериод Намбокутё — отмечено появлением очень длинных мечей. Так, в святилище Яхико хранится меч длиной 2,25 м, причём длина лезвия 1,75 м. Это скорее исключение, хотя большую популярность стала приобретать нагината, которую рассматривают как вид длинного меча. В XV веке в результате длительной междоусобной войны пали прежние влиятельные кланы, на их место заступали новые семьи. Социальные сдвиги в японском обществе сказались на ремесленном деле, многие известные школы кузнецов исчезли. Смутное время требовало больше боевых мечей даже в ущерб их качеству, а с другой стороны, обнищание населения и упадок знати снизил спрос на высококачественные, но очень дорогие мечи. Изменилась технология выплавки стали, печи-татара позволяли выплавить больше металла, однако его качество изменилось, что требовало новых приёмов его обработки. Традиции передачи мастерства кузнецами прерывались, зато появились потомственные династии ювелиров-мечников. Мечи богато украшались, часто использовалась гравировка клинка. Класс самураев оторвался от земли, избрав службу у крупного феодала единственным источником существования. К этому периоду относятся поединки между самураями, популяризованные в кинофильмах. Известный боец Цукахара Бокудэн с 1512 по 1571 годы провёл 49 поединков и принял участие в 39 сражениях, убив 212 человек.[15] В таких поединках решающую роль играла скорость нанесения первого удара. Этим объясняют распространение катан — мечей, носимых лезвием вверх, благодаря чему появилась возможность совместить извлечение клинка из ножен и одновременно нанесение секущего удара противнику. Катана по манере ношения относится к оружию пешего воина, её баланс более приспособлен для фехтования двумя руками, чем тати. Тем не менее длинные тати ещё производились для высшей знати, принимавшей участие в сражениях на коне. В середине XVI векa в Японии появилось огнестрельное оружие, что сразу же сказалось на тактике сражений. Ещё более усилилась роль пехоты, вооружённой копьями, что снизило значимость конных воинов. В интересах пехоты для удобства колющего удара в плотном строю мечи стали короче с более крупной вершиной, а изгиб уменьшился.

|