Характеристики различных типов лопастных колес

Теоретический напор, создаваемый колесом центробежного насоса, равен разности напоров на выходе и входе в него

где Р 1 и Р 2 – давления жидкости, Па, на входе и выходе из колеса; V 1 и V 2 – абсолютные скорости, м/с, на входе в колесо и выходе из колеса;

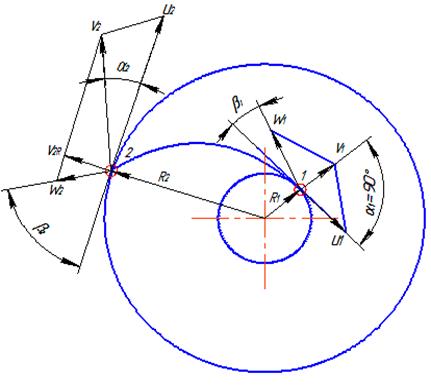

В выражение 7.28 входят значения давления Р1 и Р2, их можно заменить значениями скоростей, используя уравнение Бернулли для течения жидкости в межлопаточных каналах P 1 / где W 1 и W 2 – относительные скорости (касательные к поверхности лопатки) на входе и выходе из колеса; Нц = (U На рис. 7.7 показаны планы скоростей на входе (точка 1) и выходе из колеса (точка 2) центробежного насоса. После подстановки выражения 7.29 в выражение 7.28, преобразуя и сокращая, получим уравнение Леонардо Эйлера (1707 – 1783 гг., член Петербургской академии наук) для колес с радиальным входом жидкости HТ = U 2∙ V2 cos где g – ускорение свободного падения, 9,8 м/с2.

Рис. 7.7. Планы скоростей на входе и выходе из колеса

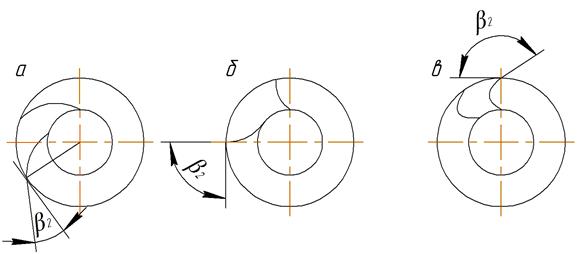

Для колеса с радиальными лопатками V 2 cos HТ = U Значение окружной скорости на выходе из колеса определяют из выражения U 2 = где n – частота вращения вала насоса, мин-1 (750, 1500, 3000). При известных значениях n и D 2 можно определить теоретический напор HТ, создаваемый колесом. В процессе вращения колеса под действием центробежных сил частицы жидкости перемещаются от центра к периферии. Напор создается рабочим колесом в результате: 1) работы центробежных сил (U 2) прироста кинетической энергии абсолютного движения (V 3) преобразования величины относительной скорости (W21 – W22)/2g – статический напор. На рис. 7.8 показаны формы лопаток центробежных машин (направление вращения по часовой стрелке).

Рис. 7.8. Формы лопаток: а – загнутые назад; б – с радиальным (по радиусу) выходом; в – загнутые вперёд

В зависимости от формы лопаток в общем напоре, создаваемом колесом, статический и динамический напор распределяются следующим образом: 1) лопатки радиальные – примерно 50 % статический напор и 50 % динамический (применяют в центробежных насосах, дымососах); 2) лопатки загнутые назад – преобладает статический напор (применяют в центробежных насосах); 3) лопатки загнутые вперед – преобладает динамический напор или энергия скорости (применяют в вентиляторах). От выбранного количества лопаток и их толщины зависит проходное сечение колеса. Уменьшение проходного сечения на выходе из колеса учитывается коэффициентом стеснения К 2, который равен 0,85 – 0,95 и определяется выражением

где b 2 – ширина проходной части колеса на выходе, b 2= (0,05 – 0,1) D 2; Колесо насоса при степени быстроходности 100 – 150 имеет максимальный коэффициент полезного действия при числе лопаток, равных 7 – 11. Совершенство центробежного насоса оценивают коэффициентом полезного действия (КПД). Объемный КПД ( Гидравлический КПД ( Механический КПД ( Общий КПД насоса равен 0,70 – 0,90 и определяется из выражения

|

(7. 28)

(7. 28) – удельный вес жидкости, Н/м3 (для нефтепродукта плотностью

– удельный вес жидкости, Н/м3 (для нефтепродукта плотностью  / 2 g = P 2 /

/ 2 g = P 2 /  / 2 g – Hц, (7.29)

/ 2 g – Hц, (7.29) 2 /g, (7.30)

2 /g, (7.30)

∙ n ∙ D2 / 60, (7.32)

∙ n ∙ D2 / 60, (7.32)

, (7.33)

, (7.33) – толщина лопаток (

– толщина лопаток ( ) учитывает перетекание жидкости из полости нагнетания в полость всасывания через зазоры между корпусом насоса и колесом, равен 0,85 – 0,95.

) учитывает перетекание жидкости из полости нагнетания в полость всасывания через зазоры между корпусом насоса и колесом, равен 0,85 – 0,95. ) учитывает совершенство проточной части колеса (потери на трение, образование вихрей) и равен 0,85 – 0,95.

) учитывает совершенство проточной части колеса (потери на трение, образование вихрей) и равен 0,85 – 0,95. ) учитывает потери на трение в подшипниках и уплотнениях, равен 0,95 – 0,98.

) учитывает потери на трение в подшипниках и уплотнениях, равен 0,95 – 0,98. (7.34)

(7.34)