Характеристики космического сегмента

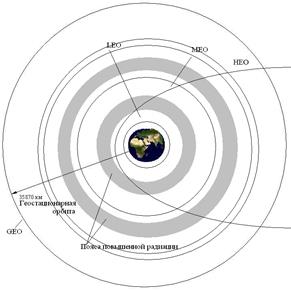

Основу любой спутниковой системы телекоммуникаций составляет космический сегмент. Классификация параметров, описывающих основные характеристики космического сегмента, приведена на рис. 2.2. Рассмотрим подробно параметры орбиты искусственного спутника Земли (ИСЗ). Остальные параметры космического сегмента: структура орбитальных плоскостей, зона обслуживания и вероятностно-временные характеристики – рассматриваться не будут, так как определяются конечными целями космических группировок и носят индивидуальный характер. По форме орбиты, используемые для запуска ИСЗ, условно делятся на круговые и эллиптические . По типу: можно выделить геостационарную, высокоэллиптическую, средневысотную и низкую орбиту (рис. 2.3). Рассмотрим основные достоинства и параметры этих типов орбит для организации спутниковых телекоммуникаций. 1. Геостационарная орбита (GEO – Geosynchronous Earth Orbit). Радиус около 35870 км. Спутники, располагающиеся на геостационарных орбитах, имеют равный 24 часам период вращения, в результате чего они «зависают» над одной точкой планеты. Достоинства: - зона «видимости» одного спутника может составлять порядка трети поверхности Земли; - позволяет использовать для связи высокоэффективные узконаправленные антенны.

Рис. 2.3. Типы орбит и их форма с поясами повышенной радиации

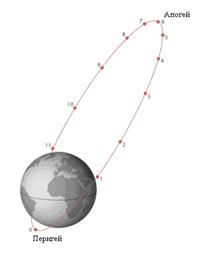

Недостатки: - большая задержка во времени прохождения сигнала по линии Земля – спутник – Земля – около 600 мс. Такая отрицательно сказывается на удобстве ведения телефонных разговоров, поэтому в последнее время подобные системы чаще всего используются для передачи радио- и телевизионных сигналов. Первый в мире оператор мобильной спутниковой связи Inmarsat использовал и использует именно геостационарные спутники; - приполярные области – это, в сущности, зоны молчания. На геостационарной орбите определено на сегодня 425 точек стояния спутников. Угловые расстояния между этими точками различны и лежат в довольно широком интервале 0,1... 7 град (в среднем 0,87 град). В каждой точке может находиться несколько спутников – даже более 10. Взаимные помехи между спутниками, находящимися в одной точке стояния, исключаются частотным разносом их рабочих каналов, поляризацией излучаемого сигнала и различием зон обслуживания. Ресурс геостационарных спутников составляет порядка 15 лет. 2. Высокоэллиптическая орбита (HEO – High Elliptical Orbit) один из распространенных типов орбит ИСЗ (Рис. 2.4).

Рис. 2.4. Высокоэллиптическая орбита и ее параметры (положение спутника в различные моменты времени) Характеризуется следующими параметрами: 1. Апогей – наибольшее расстояние до поверхности Земли. 2. Перигей – наименьшее расстояние до поверхности Земли. 3. Наклонение – угол между плоскостью вращения спутника и экваториальной плоскостью. Типовое значение наклонения определяется эллиптичностью Земли и равно

для обнуления возмущения, вызванного неправильной формой Земли. 4. Период вращения – время полного оборота вокруг Земли.

Достоинства: – возможность обслуживания очень большой территории. Например, такая система может обслуживать всю территорию России; – обслуживание в высоких широтах. Угол места в этих зонах у систем на HEO гораздо больше, чем у геостационарных спутников; – широкое использование различных частотных диапазонов на HEO без регистрации (в отличие от геостационарной орбиты, где уже практически не осталось ни свободного места, ни свободных частот); – более дешевый вывод на орбиту (примерно в 1,8 раза). Недостатки: – необходимость иметь, по крайней мере, три спутника на орбите (вместо одного геостационарного) для создания квазигеостационарной системы. В случае обеспечения круглосуточного непрерывного вещания количество спутников возрастает до семи; – приемная антенна должна обладать функцией слежения, поэтому первоначальная стоимость такой антенны и стоимость её обслуживания будут выше, чем у простой фиксированной антенны; – апогей спутников на HEO выше, чем у GEO, поэтому мощность передатчиков должна быть выше, до 400 – 500 Вт. Это удорожает спутники; – большое время распространения сигнала. Возникают сложности при использовании приложений, работающих в реальном масштабе времени, особенно телефония. 3. Средневысотная орбита (MEO — Middle Earth Orbit). Радиус от 5 до 20 тыс. км. Спутники, находящиеся на средневысотных орбитах, вращаются значительно ниже GEO-спутников. Достоинства: задержка сигнала не превышает 130 мс, что позволяет использовать их в системах, пригодных для голосовой связи. Недостатки: зона видимости гораздо меньше — для уверенного покрытия большого участка Земли необходимы целые космические флотилии из десятка спутников. Ресурс средневысотных спутников составляет порядка 15 лет.

4. Низкая орбита (LEO — Low Earth Orbit). Радиус от 500 до 2 тыс. км. Низкие орбиты привлекли внимание разработчиков систем спутниковой связи около 10 лет назад. Достоинства: ‑ небольшое расстояние между спутником и наземной абонентской станцией, за счет чего снижаются требования к мощностям передатчиков и приемников. ‑ габариты и цена абонентского оборудования уменьшаются на порядок. ‑ маленькая задержка сигнала, LEO-спутники выигрывают у двух предыдущих типов и в скорости доставки сигнала. Недостатки: – небольшая высота полета сужает размер зоны обслуживания до 500 км, и находятся они в зоне видимости земной станции всего около 20 минут. Поэтому для создания системы глобальной связи необходимо применять достаточно большую орбитальную группировку спутников, состоящую не менее чем из 48 аппаратов; – спутники обладают достаточно небольшим сроком жизни – не более 5–10 лет. Основная причина – 30% времени они находятся в тени Земли, когда не действуют солнечные батареи аккумуляторы, питающие их бортовое оборудование, изнашиваются.

Ниже приведена классификация ИСЗ по типу (весу) используемых космических аппаратов: – Нано ИСЗ – менее 10 кг; – Микро ИСЗ – от 10 до 100 кг; – Мини и малые ИСЗ – от 100 до 500 кг; – Тяжелые ИСЗ – более 500 кг.

Вопросы для самопроверки

1. Какие типы орбит используются для запуска искусственных спутников Земли? 2. Какими параметрами описывается орбита спутников? 3. Какие частотные диапазоны используются в спутниковых телекоммуникациях? 4. Какими параметрами описываются орбиты геостационарных спутников телекоммуникаций? 5. Каким способом можно организовать передачу телевизионного сигнала при организации передачи в прямом эфире? 6. Какую основную функцию выполняет инфраструктура наземного комплекса спутниковых телекоммуникаций? 7. Какой диапазон частот используется для организации непосредственного телевидения? 8. В чем состоит преимущество использования GEO-спутников перед другими типами ИСЗ? 9. Из каких основных частей состоит спутниковая группировка? 10. Что является главным ресурсом спутниковых систем телекоммуникаций? 11. Какие из частных диапазонов используются для трансляции телевидения и радио в современных спутниковых телекоммуникационных системах? 12. Что такое пространственное разделение частот и как оно работает? 13. Что такое поляризационное разделение и как оно работает? 14. Какие способы организации каналов связи используются в спутниковых телекоммуникациях? 15. Как классифицируются орбиты искусственных спутников Земли? 16. Как классифицируются искусственные спутники Земли по весу? 17. Назовите основные типы телекоммуникационных спутников. 18. Назовите основные типы спутниковых группировок. 19. Назовите, какие из частотных диапазонов интенсивно используются в настоящее время?

|