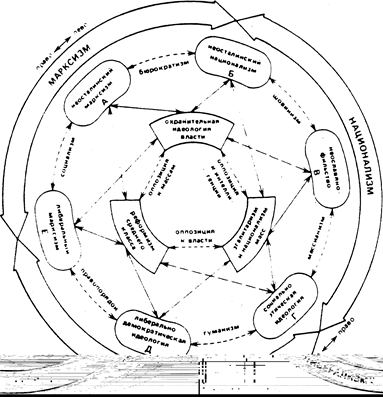

Свойства представлений в зоне некомпетентности.Представления, образующие зону некомпетентности, радикально отличаются по своим свойствам от представлений в составе зоны компетентности. Из этого следует, что и методики, ориентированные на изучение этих двух типов представлений должны существенно различаться. К сожалению, автор данной книги не располагает личным опытом эмпирического изучения представлений зоны некомпетентности и поэтому не может предложить адаптированный для этой проблемы вариант методики. Тем не менее, поскольку адекватная методика представляет собой отражение свойств изучаемого объекта, описание специфики образующих зону некомпетентности представлений следует рассматривать как первый шаг на пути к созданию такой методики. В обыденном языке слово «некомпетентность» имеет определенный негативный оттенок, но это ни в коем случае не должно служить основанием для оценки представлений зоны некомпетентности как чего-то несущественного, с чем можно не считаться. Напротив, указанные представления играют огромную роль в жизненных ориентациях индивидов и их поведении, не только индивидуальном, но и коллективном. Относительно представлений, находящихся за пределами зоны компетентности в сознании человека, можно сказать, что указанные представления лишь в небольшой части выработаны им самостоятельно. В основном они являются продуктом заимствования существующих в обществе идеологических и мировоззренческих систем. В пределах зоны некомпетентности индивид не столько создает, сколько выбирает подходящую ему систему представлений под действием своих мотиваций и ценностных ориентаций, причем смена мотивации (например, вследствие перемены ролевой позиции) часто влечет за собой и смену идеологии. Сказанное означает, что за кажущимся разнобоем некомпетентных представлений скрывается ограниченное число типов идеологических систем, детерминирующих ценностную и логическую основу этих представлений. Поскольку человек является частичным носителем указанных идеологических систем, основное направление изучения некомпетентных представлений должно, по-видимому, строиться на выяснении вопроса о том, к какому идеологическому целому относится то или иное суждение респондента[25]. Сознание респондента не обязательно детерминировано какой-то одной идеологией. При проведении глубокого интервью в пределах зоны некомпетентности часто бывает, что респондент «перескакивает» из одной идеологической системы в другую, не замечая при этом логической несовместимости своих высказываний. В связи с этим при проведении обследований следует ожидать выявления двух типов респондентов, которые условно можно назвать «идеологами» и «эклектиками». Идеологи – это сравнительно редкий тип респондента, последовательно придерживающийся в своих взглядах какой-то одной идеологии. Эклектики – прямо противоположный тип с «кусочным» мировоззрением, перескакивающим из одной идеологической системы в другую в зависимости от того, на какую ценность «нажимает» интервьюер. Крайние эклектики, как и идеологи, по-видимому, встречаются редко, но основной массе населения присуща определенная эклектичность их мировоззрения, связанная с неустойчивостью мотивации и наличием конкурирующих мотивов выбора идеологии. В качестве примера попытки построения типологии идеологических систем можно привести интересную схему, предложенную А. Амальриком. Схема изображает набор политических идеологий, сформировавшихся в советском обществе к началу 80-х годов. Идеологии в схеме расположены по кругу, так как, по мнению А. Амальрика, «правые» идеологии могут переходить в «левые» и наоборот. В полном согласии с нашим положением о наличии в идеологиях когнитивных (концептуальных) и мотивационных компонентов А. Амальрик помещает названные им типы идеологий в промежутке между политическими доктринами (марксизм, национализм, либерализм – других доктрин, по А. Амальрику, человечество не придумало) и «социальными чувствами», названными им «субидеологиями».

Схема идеологий в советском обществе 70-х годов (по А. Амальрику): 1 – суперидеологии; 2 – идеологии; 3 – субидеологии; 4 – связующие идеи; 5 – прямое взаимовлияние; 6 – косвенное взаимовлияние. Схема А. Амальрика и описанный им динамический процесс «перетекания» сторонников одной идеологии – к другой хорошо иллюстрируют тот факт, что знание идеологий в значительной мере автономно от мотиваций выбора. В определенном смысле можно сказать, что любой живущий в обществе индивид «знает» (хотя и с разной степенью детализации) практически весь существующий в обществе спектр идеологий, но «выбирает» либо одну из них, либо, чаще, две или три смежные идеологии одновременно, «качаясь» при этом в определенном идеологическом диапазоне. Предложенную А. Амальриком схему не следует считать априорной, поскольку она основана на его социальных наблюдениях. Вместе с тем ее нельзя назвать и эмпирической, поскольку ее автор не сделал попытки ни операционализировать предложенную им систему понятий, ни создать эмпирическую методику изучения репрезентации идеологий в сознании населения. Следует также отметить, что сформулированное нами понятие «зона некомпетентности» включает в себя не только политические идеологии, но также и большое число «житейских» или «бытовых» мировоззрений, которые, впрочем, могут как-то корреспондировать с политическими пристрастиями индивида. Идеологии представляют собой концептуальные структуры, существенно отличающиеся по своим свойствам от научных концепций и от наработок обыденного сознания в пределах зоны компетентности. Основное отличие идеологий заключается в том, что их принятие и отбор обосновывающих аргументов осуществляется в мощном «мотивационном поле» тех или иных пристрастных мотиваций. Указанные мотивации могут иметь самую разнообразную природу, включая весь возможный набор субъективных мотивов (психологическая защита и т. п.), ролевых и «классовых» интересов, психологических установок, ценностных ориентаций и др. Наличие искажающих мотиваций является частой (но не обязательной) причиной внутренних концептуальных пороков идеологических представлений, сводящихся к следующим двум типам. 1. Отрыв концептуальных представлений от эмпирической основы и наличие в них логических пороков, т. е. формирование концепций на основе различных маловероятных предположений, логических спекуляций, фантазий, непроверенных сведений, неправомочных аналогий и т. п. 2. Несоблюдение принципов «рациональной дискуссии» при защите концепции от опровергающих ее логических или эмпирических аргументов. Принцип рациональной дискуссии заключается в ясной формулировке обсуждаемой проблемы и систематической критике различных ее решений, уважении к нелицеприятной дискуссии и внутреннему авторитету хорошо обоснованных аргументов. Отказ от корректной дискуссии может выражаться в бессвязности аргументов либо в их логических пороках. Применительно к идеологиям одним из наиболее распространенных пороков аргументации является отсутствие единой логики в выдвигаемых аргументах. Каждый аргумент выдвигается в этом случае вне связи с другими аргументами, и не проводится работа по дедуктивномуих развертыванию для проверкиих логической совместимости. В логике данный вид некорректной аргументации носит название «выдвижение аргументов к данному случаю». В числе других распространенных пороков аргументации следует указать на систематический отбор подтверждающих свидетельств при игнорировании опровергающих, использование для объяснения непроверяемых, неточных, неопределенных, неоперациональных выражений и т. п. Таким образом, можно назвать три главных различия представлений в зоне компетентности и в зоне некомпетентности: а) по своему происхождению первые являются в основном индивидуальными, а вторые – в основном коллективными; б) первые в основном являются оценочно-нейтральными, а вторые в основном – оценочными, что выдвигает проблему разграничения в них ценностных и когнитивных компонентов; в) представления в зоне компетентности имеют в своей основе четкую логическую структуру, хотя ее существование может затушевываться неумением респондента компактно и логично формулировать свои мысли. В противоположность этому представления в зоне некомпетентности могут иметь очень серьезные логические пороки, которых индивид под действием своих мотиваций стремится не замечать. Перечисленные выше особенности делают представления в составе зоны некомпетентности интересным и крайне сложным для изучения объектом. Первым шагом к изучению этих представлений должна стать логическая реконструкция входящих в них когнитивных структур. Данный этап работы может быть выполнен только методом глубокого интервью, которое фокусируется, по-видимому, сначала на поиске мотиваций выбора идеологии, а затем на ее концептуальном развертывании. Ситуация здесь осложняется несколькими факторами: а) человек, как уже было сказано, является частичным носителем идеологии; следовательно, концептуальная структура идеологий должна реконструироваться исследователем из «кусочков», выявленных в сознании разных респондентов; б) глубинные мотивации выбора одной и той же идеологии у разных людей могут быть различными, что должно повлечь за собой возникновение различных модификаций одной и той же идеологии, детерминированных разными мотивациями; в) под действием конкурирующих мотиваций человек может придерживаться сразу нескольких идеологий, актуализация которых в ходе интервью будет определяться различными ситуационными причинами. Для изучения объекта, обладающего столь специфичными свойствами, требуется, как уже было сказано, создание специфичного методического аппарата. На первом этапе неколичественными методами необходимо логически реконструировать идеологические системы как концептуальные образования. На базе этих реконструкций могут быть созданы диагностирующие тест-вопросы, которые позволят количественно определить распределение влияния идеологических систем илиих осколков в сознании населения.

|