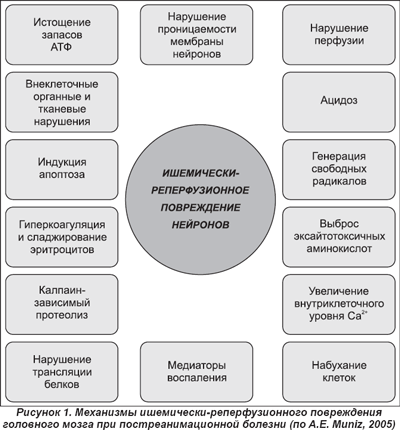

ПАТОФИЗИОЛОГИЯ ПОСТАНОКСИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИВ периоде острой аноксии существенное нарушение биоэнергетики клеток головного мозга является пусковым механизмом всех патологических процессов периода аноксии. На фоне постаноксических вторичных нарушений перфузии мозга активация комплекса факторов в остром и подостром периодах приводит к диффузно-очаговым некротическим и апоптозным повреждениям части нейронов мозга, повышение активации компенсаторно-восстановительных процессов — к существенной реорганизации межнейронных взаимоотношений сохранившихся нейронов в отдаленном периоде. Нормальное функционирование нейронов обеспечивается постоянной высокой активностью множества АТФаз, сохраняющих ионный гомеостаз, необходимый для функционирования нейронов и формирования их потенциала действия, в связи с чем более 70 % АТФ расходуется на поддержание транспортных трансмембранных систем. Дисфункция этих систем приводит к нарушению ионного гомеостаза и последующему запуску трех основных механизмов аноксического повреждения клеток головного мозга: свободнорадикального, кальцийзависимого и фосфолипазного. Эти механизмы по мере своей реализации в конечном итоге приводят к гибели клеток мозга путем некроза или апоптоза. Так, компенсаторная активация гликолиза ведет к накоплению до токсического уровня лактата и вторичной блокаде многих ферментативных систем за счет увеличения внутриклеточной концентрации Н+, понижения НАДН, НАДФН в ткани мозга. Увеличение концентрации стимулирует процессы превращения АМФ в аденозин — инозин — гипоксантин, который активирует ксантиноксидазу и способствует образованию супероксидных радикалов. В постреанимационном периоде гипергликемия приводит к более длительному неполному восстановлению рН ткани мозга и выраженному невосстановлению АТФ и креатинфосфата. Применение инсулина при гипергликемии позволяет значительно улучшить динамику восстановления рН, креатинфосфата, АТФ. Нарушения биоэнергетики и ионного гомеостаза нейронов центральной нервной системы в период аноксии приводят к значительным изменениям их нейромедиаторного обмена, что в дальнейшем определяет судьбу нейронов при возобновлении их функционирования. Одним из таких механизмов является токсическое повреждение нейронов избыточным количеством возбуждающих нейромедиаторов. Именно формирование генераторов патологически усиленного возбуждения является ключевым звеном в процессе образования устойчивых патологических систем мозга и может лежать в основе отдаленной постаноксической энцефалопатии. Выделяют две группы патологических механизмов, последовательно включающихся в результате увеличения внеклеточной концентрации возбуждающих нейромедиаторов. Первая группа механизмов связана с ранним острым набуханием и отеком ткани мозга, они реализуются в момент аноксической деполяризации, являются обратимыми и неселективными, характерны для всех нейронов. Механизмы второй группы включаются в результате повышения концентрации свободных ионов Са2+ в цитозоле нейронов в момент аноксической деполяризации, реализуются в течение длительного периода, являются необратимыми и селективными, приводя к гибели нейронов в течение 1–7 суток после аноксии. Таким образом, на фоне отека головного мозга включаются Са2+-зависимые патологические механизмы, которые перестраивают режим функционирования нейронов в постаноксическом периоде. У части селективно чувствительных нейронов это завершается их гибелью. Данная селективная чувствительность нейронов объясняется постаноксическим увеличением передачи возбуждающих импульсов через их синапсы, что сопровождается снижением порога возбудимости и гиперактивностью нейронов на фоне их неадекватного биоэнергетического обеспечения [1, 3, 5]. Развитие ССВО, пусковым механизмом которого является ишемия и реперфузия, дополнительно обусловливает повреждающее действие [12] (рис. 1).

Нейрональное повреждение при ПРБ носит многофакторный характер и развивается в момент остановки кровообращения, в течение СЛР, а также в период восстановления самостоятельного кровообращения: 1) период ишемии-аноксии в момент отсутствия кровообращения в период клинической смерти (no-flow); 2) период гипоперфузии-гипоксии при искусственном поддержании кровообращения в процессе СЛР (low-flow), поскольку максимально возможный уровень сердечного выброса (СВ) достигает только 25 % от исходного; 3) период реперфузии, состоящий из последовательно развивающихся фаз: no-reflow, следующей затем фазы гиперемии и последующей глобальной и мультифокальной гипоперфузии. При этом подавляющее большинство процессов нейронального повреждения происходят не в момент остановки кровообращения или СЛР, а при реперфузии [12, 14]. Необходимо еще раз подчеркнуть, что ни одна клетка организма так не зависит от уровня кислорода и глюкозы, как нейрон. Максимальный период времени клинической смерти (то есть аноксии) в условиях нормотермии, при котором возможно переживание нейронов, составляет не более 5 минут, поскольку в течение этого промежутка времени происходит полное потребление запасов глюкозы и АТФ головным мозгом, с последующим прекращением функционирования Na+-K+-АТФаз мембран клеток. В постреанимационном периоде выделяют следующие стадии нарушения перфузии головного мозга после восстановления самостоятельного кровообращения: 1. Начальное развитие мультифокального отсутствия реперфузии (феномен no-reflow). 2. Стадия транзиторной глобальной гиперемии развивается на 5–40-й минутах спонтанного кровообращения. Механизм ее развития связан с вазодилатацией сосудов головного мозга за счет повышения внутриклеточной концентрации Na+ и аденозина и снижения внутриклеточного рН и уровня Са2+. Длительность ишемии головного мозга в последующем определяет длительность стадии гиперемии, которая в свою очередь носит гетерогенный характер в различных регионах головного мозга, приводя к снижению перфузии и набуханию астроцитов. 3. Стадия пролонгированной глобальной и мультифокальной гипоперфузии развивается от 2 до 12 часов постреанимационного периода. Скорость церебрального метаболизма глюкозы снижается до 50 % от исходного уровня, однако глобальное потребление кислорода мозгом возвращается к нормальному (или более высокому) уровню в сравнении с исходным до момента остановки кровообращения. Церебральное венозное РО2 может находится на критически низком уровне (менее 20 мм рт.ст.), что отражает нарушение доставки и потребления кислорода. Причина этого заключается в развитии вазоспазма, отека, сладжирования эритроцитов и чрезмерной продукции эндотелиинов. 4. Данная стадия может развиваться по нескольким направлениям: — Нормализация церебрального кровотока и потребления кислорода тканью мозга, с последующим восстановлением сознания. — Сохранение персистирующей комы, когда как общий мозговой кровоток, так и потребление кислорода остается на низком уровне. — Повторное развитие гиперемии головного мозга, ассоциированное со снижением потребления кислорода и развитием гибели нейронов. В целом повышение внутричерепного давления (ВЧД) или снижение системного среднего артериального давления (САД) способно уменьшать церебральное перфузионное давление и таким образом вызывать серьезное повреждение нейронов. Патофизиологическими механизмами, обусловливающими персистирующую гипоперфузию головного мозга, являются: — гипоксия или снижение АД; — снижение деформируемости эритроцитов; — повышение агрегационной активности тромбоцитов; — развитие перикапиллярного клеточного отека; — изменения концентрации Са2+ [14].

|