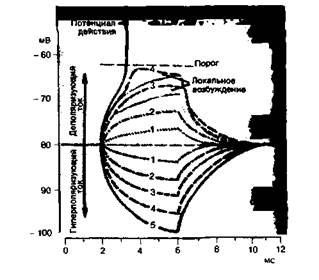

Стимул и порогКогда деполяризующий электротонический потенциал превысит пороговый уровень, возникает возбуждение. Импульс тока, вызывающий сдвиг потенциала, называется стимулом. Поскольку мембрана обладает определенной электрической емкостью, изменение потенциала, производимое импульсом тока, происходит с некоторой задержкой (рис. 2.17). По этой причине потенциал достигает порога обычно через несколько миллисекунд после включения стимула. Чтобы стимул достиг порога, он должен продолжаться достаточно долго; следовательно, импульс тока должен иметь адекватные длительность и амплитуду. До определенного предела высокая амплитуда стимула может компенсировать его небольшую длительность. ГЛАВА 2. ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ ПОСРЕДСТВОМ ВОЗБУЖДЕНИЯ 43 Околопороговые стимулы. Деполяризация дендритов и тел нервных клеток часто едва достигает порогового уровня, поэтому от очень небольших различий ее интенсивности зависит, перейдет ли информация в форму потенциала действия или нет. Генерирование потенциала действия при достижении порога происходит потому, что деполяризация вызывает повышение Na+-проводимости, gNa, и возникающий в результате поток Na+ в клетку становится таким большим, что мембрана продолжает деполяризовываться автоматически. Однако поступление Na+, вызываемое деполяризацией, начинается не точно на пороговом уровне потенциала, а на несколько милливольт ниже. Это можно видеть в последовательной серии электротонических потенциалов, которая представлена на рис. 2.19; потенциалы вызываются гиперполяризующими и деполяризующими импульсами тока, которые постепенно увеличиваются. Только два самых маленьких по амплитуде деполяризационных электротонических потенциала являются зеркальным отражением гиперполяризационных потенциалов. Третий и четвертый деполяризационные потенциалы нарастают быстрее и достигают большей амплитуды, чем соответствующие гиперполяризационные потенциалы, а пятый деполяризационный потенциал становится надпороговым. Добавочная (по сравнению с зеркальным отражением гиперполяризационных потенциалов) деполяризация на кривых, близких к пороговому уровню, на рис. 2.19 обозначена розовым цветом; эта деполяризация называется локальным ответом и обусловлена повышением Na+-проводимости в этом диапазоне значений потенциала. Во время таких локальных ответов вход Na+ может существенно превосходить выход К+, однако Na+ток еще не так велик, чтобы деполяризация мембраны стала достаточно быстрой для генерирования потенциала действия-т.е. для преодоления медленной инактивации в околопороговой области потенциалов (см. рис. 2.6, - 60 мВ). Возбуждение развивается не полностью, иными словами, оно остается локальным процессом и не распространяется. Электрические токи имеют значение для нейрофизиологии не только в связи с их использованием для стимуляции нервов; пропускание токов через кожу можно производить в лечебных целях, и иногда они становятся причиной несчастного случая. Постоянный ток действует как стимул главным образом в момент включения и выключения, хотя сильный стимул может повысить температуру ткани до такой степени, что произойдет ее повреждение, а при высоком напряжении могут возникать искровые разряды, вызывающие образование на коже глубоких ран. Низкочастотный переменный ток (например. 50 Гц) оказывает такое же воздействие, но с несколько меньшей тенденцией к возникновению искровых разрядов. Он тоже стимулирует возбудимые ткани, причем частота стимуляции соответствует частоте синусоидальных колебаний тока; такие стимулы, особенно если они поступают во время относительного рефрактерного периода потенциала действия миокарда (фаза повышенной уязвимости), могут легко

вызвать летальную фибрилляцию сердца. По этой причине низкочастотный переменный ток особенно опасен. Высокочастотный переменный ток (> 10 кГц) в течение половины своего цикла не может деполяризовать мембрану до порога, а следующая половина цикла уже снимает деполяризацию, так что эти токи не могут действовать как стимулы, а только вызывают нагревание ткани. Поэтому токи с частотой от 0,5 до 1 МГц можно применять в лечебных целях; такая диатермия используется для регулируемого местного прогревания ткани.

|