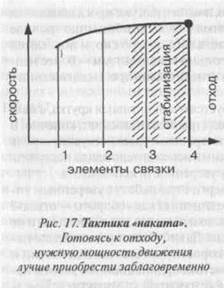

ТАКТИКА НАКАТАМы уже говорили, что среди нескольких факторов, обеспечивающих вращение тела гимнаста в полете, первым (по времени вступления в действие, но не обязательно по значению) должен быть назван накат, то есть скорость, полученная гимнастом к моменту отхода в полет. Насколько же мощным и вообще каким должен быть накат? Как лучше действовать гимнасту на опоре, готовя полетное движение с оборотов? Принципиальный ответ на этот вопрос очевиден: конечно, для высококлассного исполнения любого полетного элемента нужно стремиться к возможно более мощной работе, а значит, и возможно больше, смелее разгонять предшествующие обороты. Но это — максималистская позиция. Ав реальной жизни не так все просто. Далеко не каждый, даже самый классный гимнаст всегда готов работать на высокой скорости, особенно если чувствует себя не вполне уверенно. Автор этих строк помнит, как уже прославившийся Николай Андрианов разучил и ввел в свою комбинацию тройное сальто назад в группировке, но делал его осторожно, и последний оборот перед соскоком был у него явно замедленным — более медленным, нежели при исполнении относительно простых движений в таком же соединении. Казалось бы — парадокс! Требуется очень активная крутка, а мастер замедляет обороты. Но никакой странности здесь нет, конечно. В исполнении таких движений, как «трёшка», главенствующую роль играет точность действий, и разумный исполнитель всегда поступится возможной скоростью в пользу уверенности исполнения. Как же сочетать активную, энергичную работу с уверенным управлением действиями в таких соединениях как «обороты — отход»? Решение этой задачи всегда было и остается для гимнастов (и не только гимнастов) весьма сложным. Давно известно (и доказано научно), что по мере увеличения скорости двигательных действий и вызванных ими движений сложность координационной работы нарастает. Да это хорошо известно даже из житейской практики: замедленные операции (включая мышление!) производить легче и проще, чем ускоренные. Вот почему в процессе освоения упражнения гимнаст всегда движется, если это возможно по технически условиям, относительно спокойно, и лишь по мере приобретения совершенного навыка движение может делаться быстрее и переходить «на автомат». Как же в свете всего этого лучше строить исполнение рискованных, точностных связок? Не значит ли сказанное, что чем сложнее выполняемые гимнастами полетные элементы, тем осторожнее должна быть и их работа? Жизнь показывает, что это, конечно, не так: лучшие мастера даже при исполнении рискованных упражнений действуют смело и энергично (не говоря уж о том, что некоторые элементы просто невозможно делать слишком осторожно, вполсилы!). Но то лучшие! — Возразит читатель. А как быть тем, кто еще не достиг высокого уровня? — Вообще не посягать на трудные элементы или довольствоваться их посредственным исполнением? Конечно, дерзать надо, и надо вводить усложненные упражнения. Но при этом полезно помнить некоторые «ещи. Вернемся к накату и разберемся в его тактике. Исследования и сама практика показывают, что любое полетное движение, особенно сложное, лучше всего удается, если гимнаст не разгоняет предшествующие ему обороты, доводя скорость до предела перед самым концом связки, а заблаговременно стабилизирует ее,

пусть даже и на довольно высоком уровне. Конкретный пример: выполняя перед сложным для вас соскоком или перелетом серию оборотов (на обязательно «гладких»), вы должны вначале энергично нарастить общую скорость движения до величины, позволяющей сделать основное движение достаточно мощно и притом уверенно, а затем — перед отходом — выполнить оборот на уже достигнутой скорости, как бы по инерции, «автоматически» и уже переключив контроль действий с оборотов на ключевое, заключающее действие соединения. В символической форме это построение связки показано на рис. 17. Можно видеть, что движения, предшествующие отходу, в норме выполняются на достаточно высокой, но стабилизированной скорости, позволяющей гимнасту не тратить ни силы, ни внимание на исполнение этой, уже отслеженной и как бы зафиксированной в своем качестве, части соединения. Такая техника построения связки универсальна по смыслу и действует во всех аналогичных ситуациях, связанных с наращиванием мощности движений. См. об этом, в частности, в разделах, посвященных разбегу в опорных прыжках (128), исполнению серийных прыжков в акробатике и др.

|