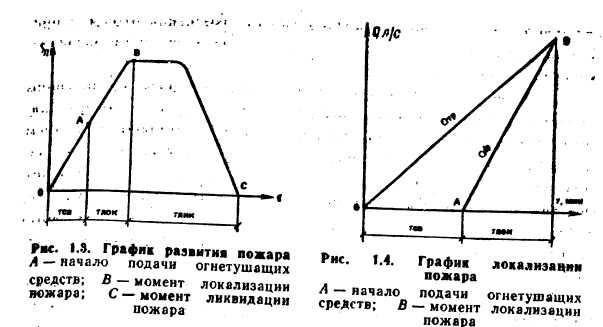

Периоды (промежутки) развития пожараРазвитие пожара — это изменение его параметров во времени и в пространстве от начала возникновения до полной ликвидации горения. В развитии пожара различают три периода (промежутка): свободного развития tсв, локализации tлок и ликвидации tлик пожара (рис. 1.3). В первый период развитие пожара происходит беспрепятственно от начала его возникновения до принятия начальных мер по тушению (подачи первого ствола и других средств ликвидации горения). Этот период характеризуется ростом площади пожара (см. рис. 1.3), выгоранием пожарной нагрузки, нагревом строительных конструкций, их обрушением, возможностью взрывов и других опасных факторов. Продолжительность периода определяют по формуле п. 9.2 табл. 1.2. Во второй период пожар развивается до момента ограничения распространения горения по площади сосредоточенными силами, средствами и исключения опасных ситуаций (см. рис. 1.3). Этот период характеризуется дальнейшим увеличением площади пожара, сокращением скорости распространения горения за счет введенных средств тушения, выгоранием пожарной нагрузки на участках свободного горения и тления, а также другими явлениями и опасными факторами. При горении нефтепродуктов в резервуарах опасными факторами пожара являются вскипание и выбросы. Вскипание нефтепродукта происходит из-за наличия в жидкости мелких капель воды, обводнения жидкости во время тушения пожара водой и пенами, прогревом нефтепродукта в процессе горения до температуры выше 100 0С. Вскипание сопровождается переливом вспенившейся массы продукта через борт резервуара вследствие увеличения ее объема в 4...5 раз по отношению к объему нагретой жидкости. Выбросы происходят при наличии под слоем нефтепродукта на дне резервуара воды (водяная подушка). Нефтепродукт состоит из смеси легких и тяжелых компонентов (т. е. неоднороден), жидкость прогревается вглубь до слоя воды, температура прогретого слоя нефтепродукта на границе с водяной подушкой значительно превышает 100 °С и давление паров на границе с водяной подушкой превышает гидростатическое давление столба жидкости в резервуаре. Для оценки обстановки на пожаре важно знать характерные явления, которые предшествуют вскипанию и выбросу. Ими являются: усиление шума и процесса горения, вызванное бурным кипением жидкости; дрожание металлических стенок резервуара; уменьшение дыма и посветление пламени (по сравнению с обычным горением); образование вытянутых языков пламени в виде огненных стрел. Ориентировочное время наступления выброса определяют по уравнению 1 табл. 1.2.

Продолжительность периода локализации зависит от быстроты проведения разведки пожара, оценки обстановки, скорости сосредоточения фактического, расхода огнетушащих средств (Qф ³ Qтр, рис. 1.4), тактически грамотного управления боевыми действиями подразделений, участвующих в тушении пожара, и других факторов. Ориентировочно продолжительность локализации пожара устанавливают по формулам п. 9.3 табл. 1.2. Практически определить это время до пожара невозможно. Реально его можно рассчитать в процессе тушения и исследования потушенных пожаров. В третий период (период ликвидации) площадь пожара сокращается (см. рис. 1.3), но развитие его не приостанавливается до момента полного прекращения горения на всех поверхностях пожарной нагрузки, охваченных огнем, и исключения возможности повторного возобновления горения в этих местах. Выявить продолжительность третьего периода до пожара (например, при разработке оперативных документов по пожаротушению, тактического замысла для проведения занятий и др.) практически невозможно. Продолжительность периода слагается из составляющих, которые указаны в уравнениях 9.4...9.5 табл. 1.2. При ориентировочном определении времени ликвидации пожара следует учитывать данные анализа потушенных пожаров, оперативно-тактическую характеристику конкретного объекта, тактические возможности пожарных подразделений, уровень их боеготовности, практический опыт тушения пожаров на характерных объектах и другие показатели.

|