ЦЕЛЬ РАБОТЫ1.1. Исследование процессов перемагничивания ферромагнитных материалов в переменных магнитных полях. 1.2. Изучение зависимости магнитных параметров материалов от амплитуды и частоты поля перемагничивания, а также величины немагнитного зазора сердечника. 1.3. Ознакомление с методами измерения магнитных характеристик ферромагнитных материалов. 1.4. Изучение методики определения параметров магнитных материалов по динамическим кривым перемагничивания (петлям гистерезиса).

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Все вещества в природе являются магнетиками, т.е. они обладают определенными магнитными свойствами и определенным образом взаимодействуют с внешним магнитным полем. Магнитные свойства веществ различны в зависимости от магнитных свойств изолированных элементарных частиц, структуры атомов и молекул, а также их групп. По степени магнитного состояния вещества различают: диамагнетики, парамагнетики, ферромагнетики, антиферромагнетики и ферримагнетики. Диа-, пара- и антиферромагнетики можно объединить в группу слабомагнитных веществ, а ферри- и ферромагнетики - в группу сильномагнитных. К "классическим" ферромагнетикам относятся железо, никель, кобальт, их соединения и сплавы. Ферромагнетиками являются также некоторые редкоземельные металлы (РЗМ): гадолиний, тербий, диспрозий, гельмий, эрбий и тулий, но у них (за исключением гадолиния) в определенном температурном интервале наблюдается и антиферромагнетизм. Ферромагнитны также некоторые сплавы и соединения марганца, серебра и алюминия. В технике магнитные материалы подразделяют на две основные группы - магнитомягкие и магнитотвердые; в третью группу включают материалы специализированного назначения, имеющие сравнительно узкие области применения. Магнитомягкие материалы намагничиваются до насыщения даже в слабых полях (высокая магнитная проницаемость) и имеют малые потери на перемагничивание. Магнитотвердые материалы (материалы для постоянных магнитов) обладают большой удельной энергией. Согласно ГОСТу к магнитомягким относятся материалы с коэрцитивной силой Частотный диапазон применения различных групп магнитомягких материалов в значительной степени определяется величиной их удельного электрического сопротивления. Чем оно больше, тем на более высоких частотах можно использовать материал. Это объясняется тем, что при малых значениях удельного сопротивления с повышением частоты возрастают вихревые токи и, следовательно, потери на перемагничивание. В постоянных и низкочастотных (до сотен герц и единиц килогерц) полях применяют металлические магнитомягкие материалы: железо и низкоуглеродистые стали, электротехнические (кремнистые) стали и низкокоэрцитивные сплавы - пермаллои и альсифеты. Магнитотвердые материалы имеют площадь петли перемагничивания значительно большую, чем магнитомягкие и применяются они в основном в качестве материалов для магнитной записи и длительного хранения звука, изображения и другой информации, а также в качестве материалов для постоянных магнитов. К магнитотвердым материалам относятся, например, сплавы на основе системы Важнейшими характеристиками магнитных материалов являются кривая первоначального намагничивания и кривые статического и динамического перемагничивания, т.е. зависимость намагниченности от внешнего магнитного поля Каждый участок кривой намагничивания ферромагнетика соответствует определенным физическим процессам, происходящим в образце под действием внешнего магнитного поля

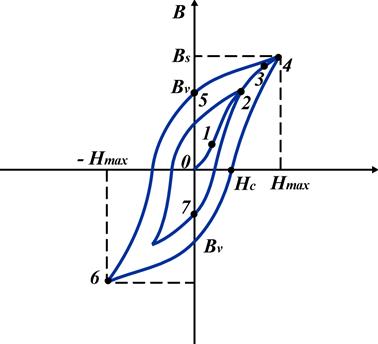

Рис. 1. Кривая намагничивания ферромагнетика

Точка В слабых полях (участок 0-1) происходят обратимые упругие смещения доменных границ. При этом домены, векторы намагничивания которых "выгодно" ориентированны по отношению к внешнему магнитному полю растут за счет соседних доменов. После снятия магнитного поля доменные границы возвращаются в свое первоначальное положение. При увеличении магнитного поля начинаются процессы необратимых смещений доменных границ (участок 1 - 2). В доменах векторы намагничения с "невыгодно" ориентированным магнитным моментом поворачиваются по направлению внешнего поля При дальнейшем возрастании магнитного поля спиновые магнитные моменты постепенно устанавливаются в направлении поля. Участок кривой 2 - 3 называется областью вращения. Точка 3 соответствует такому состоянию ферромагнетика, когда все спонтанно намагниченные области ориентированы по направлению поля После достижения насыщения Если после магнитного насыщения попытаться привести образец в исходное состояние путем уменьшения поля Если максимальные значения При действии на ферромагнетик переменного магнитного поля, если время установления напряжённости поля соизмеримо со временем перемагничивания материала, то магнитные параметры определяются из динамических кривых намагничивания. На динамические кривые оказывают влияние такие факторы, как вихревые токи, магнитная вязкость, формы кривых напряженности внешнего магнитного поля и др. Перемагничивание материала в переменных магнитных полях сопровождается искажением статической зависимости Отношение индукции к напряженности магнитного поля называют абсолютной магнитной проницаемостью На участке необратимого смещения границ доменов изменение намагниченности протекает скачкообразно (эффект Баркгаузена). Смещение и вращение участков намагниченности (доменов) приводит к локальным изменениям величины магнитного поля, что может быть зарегистрировано с помощью специальной измерительной катушки в виде совокупности скачков Баркгаузена. Как следует из вышеизложенного, на магнитные характеристики материала влияют частота и амплитуда поля перемагничивания. Поэтому свойства материала необходимо определять при той частоте, на которой он будет работать в устройстве.

|

, а к магнитотвердым - материалы с

, а к магнитотвердым - материалы с  . Термины "магнитомягкий" и "магнитотвердый" не относятся к характеристикам механических свойств материала. Существуют механически мягкие, но магнитотвердые материалы, и наоборот.

. Термины "магнитомягкий" и "магнитотвердый" не относятся к характеристикам механических свойств материала. Существуют механически мягкие, но магнитотвердые материалы, и наоборот. или на основе той же системы с добавками кобальта - альнико, сплавы на основе

или на основе той же системы с добавками кобальта - альнико, сплавы на основе  с добавками ванадия - викаллои, легированные мартенситные стали.

с добавками ванадия - викаллои, легированные мартенситные стали. .

. (рис. 1).

(рис. 1).

соответствует размагниченному состоянию образца. Чем характерно подобное состояние? Установлено, что ферромагнитные свойства вещества определяется намагничением отдельных областей, называемых доменами, Это небольшие участки вещества, содержащие большое количество атомов. Взаимодействие магнитных моментов отдельных атомов ферромагнетика приводит к созданию сильных внутренних магнитных полей, действующих в пределах каждого домена и выстраивающих в пределах этой области все атомные магнитные моменты параллельно друг другу. Таким образом, каждая из областей будет намагничена самопроизвольно до насыщения. Но направление намагниченности для разных областей различно, и в целом тело оказывается размагниченным в отсутствие внешнего магнитного поля. Под влиянием внешнего поля происходит перестройка и перегруппировка таких областей самопроизвольного намагничения: при намагничивании полностью размагниченного образца намагничивание пойдет по кривой начального намагничивания 0 – 1 – 2 – 3 - 4.

соответствует размагниченному состоянию образца. Чем характерно подобное состояние? Установлено, что ферромагнитные свойства вещества определяется намагничением отдельных областей, называемых доменами, Это небольшие участки вещества, содержащие большое количество атомов. Взаимодействие магнитных моментов отдельных атомов ферромагнетика приводит к созданию сильных внутренних магнитных полей, действующих в пределах каждого домена и выстраивающих в пределах этой области все атомные магнитные моменты параллельно друг другу. Таким образом, каждая из областей будет намагничена самопроизвольно до насыщения. Но направление намагниченности для разных областей различно, и в целом тело оказывается размагниченным в отсутствие внешнего магнитного поля. Под влиянием внешнего поля происходит перестройка и перегруппировка таких областей самопроизвольного намагничения: при намагничивании полностью размагниченного образца намагничивание пойдет по кривой начального намагничивания 0 – 1 – 2 – 3 - 4. дальнейший рост поля приводит к очень незначительному изменению намагниченности, На участке 3 - 4 рост намагниченности происходит за счет ориентации спиновых моментов отдельных электронов. Это состояние называется парапроцессом или истинным намагничением.

дальнейший рост поля приводит к очень незначительному изменению намагниченности, На участке 3 - 4 рост намагниченности происходит за счет ориентации спиновых моментов отдельных электронов. Это состояние называется парапроцессом или истинным намагничением. окажется равной

окажется равной  (остаточная намагниченность (индукция)). На этом эффекте основано изготовлении постоянных магнитов. Для дальнейшего размагничения образца нужно приложить внешнее магнитное поле, направленное в противоположную сторону. Намагниченность образца обращается в нуль лишь под действием поля, равного по величине -

(остаточная намагниченность (индукция)). На этом эффекте основано изготовлении постоянных магнитов. Для дальнейшего размагничения образца нужно приложить внешнее магнитное поле, направленное в противоположную сторону. Намагниченность образца обращается в нуль лишь под действием поля, равного по величине -  (коэрцитивная сила).

(коэрцитивная сила). за счет отставания по фазе вектора магнитной индукции от вектора напряженности магнитного поля. Угол отставания называется углом потерь.

за счет отставания по фазе вектора магнитной индукции от вектора напряженности магнитного поля. Угол отставания называется углом потерь. и относительной

и относительной  , где

, где  - магнитная постоянная. Магнитная проницаемость является характеристикой вещества и показывает во сколько раз магнитный поток в веществе больше, чем в вакууме. Подставляя в эти отношения конкретные значения

- магнитная постоянная. Магнитная проницаемость является характеристикой вещества и показывает во сколько раз магнитный поток в веществе больше, чем в вакууме. Подставляя в эти отношения конкретные значения  и

и