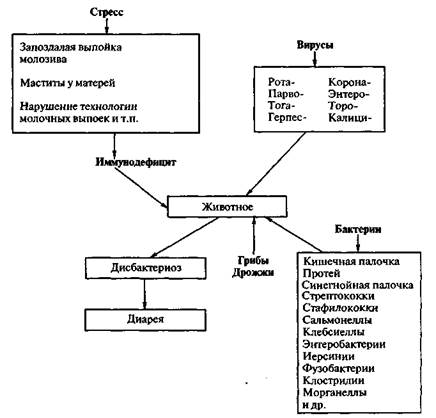

Схема этиопатогенеза смешанных кишечных инфекционных заболеваний молодняка сельскохозяйственных животных

На крупных фермах диареи молодняка сельскохозяйственных животных протекают как смешанные инфекции (вирус-вирус, вирус-микробы, вирус-микробы-простейшие, вирус-простейшие), осложненные грибами, что значительно затрудняет постановку диагноза. При смешанных инфекциях кишечное расстройство протекает более тяжело в отличие от симптомов при каждой из моноинфекций, входящих в ассоциацию. При смешанных инфекциях трудно определить роль того или иного инфекционного агента, выделяемого от больных острым кишечным заболеванием животных, что приводит к выбору неэффективных средств лечения и профилактики. Обнаружение возбудителя в пробах от больных новорожденных с диареей не доказывает его этиологическую роль в патологии. На фермах с большой концентрацией молодняка в одном помещении создается ситуация, при которой могут одновременно или последовательно циркулировать несколько возбудителей, относящихся к разным таксономическим группам. Наиболее широкое распространение имеют рота- и коронавирусные инфекции, обусловливающие желудочно-кишечные патологии как в скотоводстве, так и в свиноводстве (см. схему 3). Промышленные условия с высокой концентрацией животных обусловливают наличие факторных инфекций. Невыб-ракованные и неизолированные из стада гипотрофики, отстающие в росте и развитии переболевшие диспепсией новорожденные, т.е. животные в состоянии иммунодефицита, служат объектом персистенции, размножения и накопления вирулентных свойств сапрофитных или, так называемых, условно-патогенных микроорганизмов. Условно-патогенная микрофлора, или аутоинфекция — это заражение организма микробами, находящимися в нем и при определенных условиях приобретающими болезнетворные свойства. Эта инфекция лежит в основе многих болезней с первичной локализацией в коже (например, при пролежнях), в респираторном и желудочно-кишечном трактах. Аутоинфекция чаще проявляется, как уже отмечалось, вторичным процессом, но может протекать и самостоятельно, приводя к массовому падежу животных. Развитие факторных инфекций изменяет эпизоотическую ситуацию, и на сегодняшний день уже нередкими являются диагнозы — протейная инфекция молодняка, или псевдомоноз молодняка сельскохозяйственных животных, или клебсиеллез. Отмечают случаи клинического проявления кишечных патологий и септицемии у телят, вызванных патогенными морганеллами, шигеллами и иерсиниями. В условиях крупных комплексов изменяется и эпизоотический процесс при некоторых инфекционных заболеваниях. Например, актинобациллезная плевропневмония регистрировалась спорадическими вспышками в свиноводческих хозяйствах. На многотысячном производстве в условиях кормового дисбаланса (нарушения поставки кормов) и зоогигиенических отклонений роль этой инфекции в общей структуре патологий свиней возросла. Все чаще регистрировали энзоотические и эпизоотические вспышки. В настоящее время при низкой заполненности свиноводческих комплексов и тенденции к развитию малых хозяйств эпизоотическая значимость актинобациллезной плевропневмонии вновь снизилась. Необходимо отметить, что в производственных условиях стресс может стать пусковым механизмом эпизоотии с максимальной степенью заболеваемости при таких болезнях, для которых характерна спорадичность. Например, отмечались случаи 100%-ной заболеваемости телят 1—8-месячного возраста парагриппом-3 при повышении концентрации вредных газов и относительной влажности вследствие двухдневной задержки удаления навоза (сломался транспортер), или регистрировались вспышки колиэнтероток-семии с 60%-ной заболеваемостью после кастрации хрячков-отъе-мышей. Часто приходится наблюдать переход кишечной формы заболевания в респираторную или случаи комбинирования их. Смешанная форма пневмогастроэнтеритов более сложна в лечении, нередко переходит в септическую форму и заканчивается летально. Факультативно-патогенный характер большинства возбудителей заразных болезней молодняка затрудняет определение истинных источников инфекции. К тому же возбудители этих заболеваний могут находиться в организме клинически здоровых животных. Инфекционные заболевания молодняка различных видов имеют много общего в отношении предрасполагающих, этиологических, патогенетических факторов и клинического проявления. Наряду с этим у животных разных видов наблюдается и своеобразие в патологических явлениях даже при некоторой общности возбудителя (эшерихиоз). Успех в борьбе с бактериальными и вирусными болезнями молодняка зависит от своевременно поставленного точного диагноза, проведения комплексных организационных, лечебно-профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий. В основу постановки диагноза и его дифференцирования должны быть положены: изучение санитарно-зоогигиенических условий выращивания молодняка, полноценности, сбалансированности и техники его кормления; выяснение эпизоотологических факторов, способствовавших возникновению и распространению болезней молодняка; подробная фиксация патологоанатомических изменений при вскрытии павших или вынужденно-убитых животных; оценка эффективности проводимых обработок средствами профилактики и терапии. При терапии инфекционных заболеваний молодняка сельскохозяйственных животных необходимо руководствоваться принципами комплексности и приоритетов. Как правило, в производственных условиях мероприятия по борьбе с инфекцией необходимо начинать: с изоляции животных первой группы — больных (с выраженными клиническими признаками); со специфической лечебной обработки животных второй группы — условно больных, или подозрительных по заболеванию (с предвестниками болезни, невыраженной клинической картиной, или находившихся в прямом контакте с животными первой группы); с профилактической (специфической или неспецифической) обработки животных третьей группы — условно здоровых, или подозреваемых в заражении (остальных животных неблагополучной фермы).

|