И двуединая задача современнойхимии? Как и другие составляющие естествознания, химия имеет многочисленные практические приложения. Однако еще Д.И. Менделеевым было обращено внимание на существенную особенность этой науки: химия в значительной мере сама создает свой объект изучения. Самые разнообразные исследования в ней направлены на раскрытие закономерностей химических превращений, которые реализованы искусственно, на получение и изучение веществ, большинство из которых в природе не встречается. Химия как наука теснейшим образом связана с химией как производством. Д. И. Менделеев рассматривал химические заводы как лаборатории больших размеров. Основная цель современной химии, вокруг которой строится вся исследовательская работа, заключается в получении веществ с заданными свойствами. Это и определяет содержание двуединой центральной задачи химии: исследование генезиса (то есть происхождения) свойств веществ и разработка на этой основе методов получения веществ с заранее заданными свойствами.

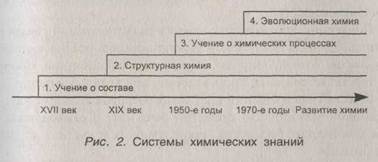

По мере развития химии до ее современного уровня в ней сложились четыре совокупности подходов к решению основной задачи. Развитие этих подходов обусловило формирование четырех концептуальных систем химических знаний. Для их представления воспользуемся наглядной схемой (рис. 2).

Концептуальные подходы к решению основной проблемы химии, показанные на схеме, появлялись последовательно. Первоначально свойства веществ связывались исключительно с их составом (в этом суть учения о составе). На этом Уровне развития содержание химии исчерпывалось ее традиционным, менделеевским определением — как науки о химических элементах и их соединениях. Далее учение о составе было дополнено концепцией структурной химии. Структурная концепция объединяет теоретические представления в химии, устанавливающие связь свойств веществ не только с составом, но и со структурой молекул. В рамках этого подхода возникло понятие «реакционная способность», включающее представление о химической активности Ильных фрагментов молекулы — отдельных ее атомов (и даже отдельных химических связей) или целых атомных групп. Структурная концепция позволила превратить химию из преимущественно аналитической науки в науку синтетическую. Этот подход позволил в конечном итоге создать промышленные технологии синтеза многих органических веществ. Затем было развито учение о химических процессах. В рамках этой концепции с помощью методов физической кинетики и термодинамики были выявлены факторы, влияющие на направленность и скорость протекания химических превращений и на их результат. Химия вскрыла механизмы управления реакциями и предложила способы изменения свойств получаемых веществ. Последний этап концептуального развития химии связан с использованием в ней некоторых принципов, реализованных в химизме живой природы. В рамках эволюционной химии осуществляется поиск таких условий, при которых в процессе химических превращений идет самосовершенствование катализаторов реакций. По существу, речь идет о самоорганизации химических процессов, происходящих в клетках живых организмов. Каждая новая концептуальная ступень в развитии химии означает не отрицание подходов, использовавшихся ранее, а опору на них как на основание. Все показанные на схеме концептуальные системы используются не порознь, а во взаимосвязи. Последовательное дополнение химии названными концептуальными системами составляет логику развития этой науки. Термин «концептуальная система», а не «концепция», использован в приведенных выше рассуждениях не случайно. Причина этого заключается в том, что на каждой ступени рассмотренной «лесенки» развития химии, в свою очередь, для решения конкретных проблем были использованы различные научные идеи. Примером тому служит выдающееся открытие в области химии, сделанное на пути решения одной из исходных проблем химии — проблемы химического элемента.

53. Что есть понятия «химический элемент» и «химическое соединение» с точки зрения современности? Исходным в учении о составе является вопрос: «Что считать химическим элементом — элементарным, неразложимым «кирпичиком» вещества?» Отправной точкой решения этой проблемы стало формулирование Д.И. Менделеевым знаменитого периодического закона. В основу систематизации свойств химических элементов Менделеевым была положена идея зависимости свойств элемента от атомной массы. Он доказал, что признаком элемента является не экспериментально устанавливаемая неразложимость данного вещества (как считалось ранее), а место в периодической системе, определяемое атомной массой. Позднее, в связи с успехами квантовой теории, физика помогла составить представление об атоме элемента как о сложной квантово-механической системе. Место элемента получило новый смысл, оказавшись обусловленным зарядом ядра атома (Z). На этой основе были выяснены особенности строения электронных орбит всех элементов и раскрыт физический смысл периодического закона. Химический элемент — это вид атомов с одинаковым зарядом ядра, то есть совокупность изотопов. Под это современное определение попадают как отдельные атомы, так и находящиеся в химической связи с другими атомами. Во времена Д.И. Менделеева было известно 62 элемента. В 1930-е гг. система элементов заканчивалась ураном (Z=92). С начала 1940-х гг. таблица пополнялась принципиально новым путем — путем физического синтеза. До середины 50-х гг. были синтезированы 9 элементов. Элемент под номером 101 был назван «менделеевий». В последующие годы синтез ядер новых элементов продолжался, но ядра с номером от 102 и далее оказались крайне неустойчивыми. Самый тяжелый из известных на сегодняшний день элементов (порядковый номер 112) был получен при слиянии ядра цинка с ядром свинца. Его время жизни измеряется тысячными долями секунды. Однако, по оценкам физиков, в ряду тяжелых ядер могут существовать «островки стабильности» элементов при Z=126, 164 и даже 184. В физически доступном слое Земли всего восемь химических элементов представлены в значительном количестве. Это — кислород —- 47,0%, кремний — 27,5; алюминий — 8,8; железо — 4,6; кальций — 3,6; натрий — 2,6; калий — 2,5 и магний — 2,1%. Практически все элементы проявляются в земных условиях в составе тех или иных химических систем — химических соединений. В настоящее время известно более восьми миллионов соединений. Из них абсолютное большинство (около 96%) — органические. Какие из многокомпонентных тел следует отнести к химическим соединениям, а что считать простыми смесями? Проблема химического соединения традиционно решалась с позиций атомистической концепции. В начале XIX в. английский химик Дж. Дальтон обосновал закон постоянствасостава, отражающий неизменное соотношение компонентов данного вещества. Долгое время не допускалось отклонения от этого закона. Однако уже современник Дальтона французский химик К. Бертолле указывал на возможность существования соединений переменного состава в форме растворов и расплавов. Впоследствии были найдены доказательства существования химических соединений переменного состава. Суть проблемы химического соединения, как, оказалось, состоит не столько в постоянстве или непостоянстве химического состава, сколько в физической природе сил, объединяющих атомы в молекулу. Эти силы символизируются химическими связями. В общем случае химические связи обусловлены проявлением волновых свойств валентных электронов: перекрытием электронных облаков, обобществлением электронов. В результате выяснения физической сущности химической связи понятие молекулы претерпело изменение. Теперь в категорию молекулы вошли и такие квантово - механические системы, как монокристаллы, а также полимеры, образованные за счет водородных связей. Но это уже макроскопические молекулы (макромолекулы). Прежде к макромолекулам относили только гигантские органические молекулы (полимеры), имеющие молекулярную массу порядка 106, построенные из многих повторяющихся частей — более простых органических систем (мономеров). В соответствии с современной точкой зрения химическое соединение — это вещество, атомы которого за счет химических связей объединены в молекулы, комплексы, макромолекулы, монокристаллы или иные квантово-механические системы. В настоящее время состав любого вещества в строго математическом смысле переменен. Ясно, что классификация некоторого конкретного вещества целиком зависит от точности методов определения состава. Современное содержание понятия «химическое соединение» сопряжено с новыми направлениями в химии. Появилась, например, химия твердого тела. Отдельную область химических соединений непостоянного состава образовали так называемые поверхностные соединения, которыми стала заниматься химия поверхности. Таким образом, проблема химического соединения, так же как и проблема химического элемента, решена в современной химии на основе представлений квантовой физики.

54. Что привнесло в развитие химии учение о химических процессах? Способность к взаимодействию различных химических реагентов определяется не только их атомарно-молекулярной структурой, но и условиями протекания химических реакций. К ним относятся термодинамические факторы (температура, давление и др.) и кинетические факторы (все, что связано с переносом веществ, образованием их промежуточных форм). Их влияние на химические реакции вскрывается на концептуальном уровне химии, который обобщенно называют учением о химических процессах. Учение о химических процессах является областью глубокого взаимопроникновения физики, химии и биологии. Действительно, в основе этого учения находятся химическая термодинамика и кинетика, которые в равной степени относятся и к химии, и к физике. А живая клетка, исследуемая биологической наукой, представляет собой в то же время микроскопический химический реактор, в котором происходят превращения, изучаемые химией, и многие из которых химия пытается реализовать в макроскопическом масштабе. Таким образом, изучая условия протекания и закономерности химических процессов, человек вскрывает глубокую связь, существующую между физическими, химическими и биологическими явлениями, и одновременно перенимает у живой природы опыт, необходимый ему для получения новых веществ и материалов. Большинство современных химических технологий реализуется с использованием катализаторов — веществ, которые увеличивают скорость реакции, не расходуясь в ней. В современной химий получило развитие также направление, принципом которого является энергетическая активация реагента (то есть подача энергии извне) до состояния полного разрыва исходных связей. В данном случае речь идет о больших энергиях. Это так называемая химия экстремальных состояний, использующая высокие температуры, большие давления, излучение с большой величиной энергии кванта, (ультрафиолетовое, рентгеновское, гамма-излучение). К этой области относятся плазмохимия (химия на основе плазменного состояния реагентов), а также технологии, в которых активация процесса достигается за счет направленных электронных или ионных пучков (элионные технологии). Химия экстремальных состояний позволяет получать вещества и материалы, уникальные по своим свойствам: композитные материалы, высокотемпературные сплавы и металлические порошки, нитриды, силициды и карбиды тугоплавких металлов, разнообразные по своим свойствам покрытия. Примером могут служить сверхпрочные покрытия из нитрида титана, наносимые на металлообрабатывающий инструмент для многократного увеличения срока его эксплуатации. Интересно, что «золотой» блеск и высокая коррозионная стойкость пленок нитрида титана позволили с успехом применить технологию его нанесения при изготовлении кровли куполов церквей взамен традиционной и дорогой технологии золочения. Эффективность технологий на основе химии экстремальных состояний очень высока. Характерным для них является энергосбережение при высокой производительности, высокая автоматизация и простота управления технологическими процессами, небольшие размеры технологических установок.

|

52. Каковы концептуальные уровни современной химии?

52. Каковы концептуальные уровни современной химии?