Модель окружения

Наблюдая поведение людей в различных ситуациях, Левин стремился выявить психологическую структуру окружающего мира как пространства действия. Ему удалось установить примечательные различия между психологической и географической структурой мира, особенно если последняя описывается в евклидовой системе координат. Наблюдения такого рода Левин провел еще фронтовиком, во время первой мировой войны. Они описаны в его первой психологической публикации «Военный ландшафт» [К. Lewin, 1917b]. Представления о протяженности отрезков пути в аналогичных участках ландшафта на фронте по сравнению с тылом полностью меняются. Если требуется достичь близлежащего в географическом отношении места, то на фронте в качестве непреодолимых препятствий могут оказаться все легко преодолимые и ведущие непосредственно к цели участки, если они не скрыты от наблюдения противника. В условиях возможного вмешательства неприятеля петляющая и укрытая от посторонних глаз тропинка психологически становится наикратчайшим путем к цели, даже если с географической точки зрения она является окольной дорогой (психологически она так не переживается). Позднее Левин часто снимал на пленку поведение детей в свободной ситуации, например на игровой площадке, а потом анализировал психологическое пространство передвижения детей среди окружающих объектов (примером тому служит представленная на рис. 4.11 схема передвижения ребенка в конфликтной ситуации: он хочет вернуть своего попавшего в воду игрушечного лебедя, но боится волн).

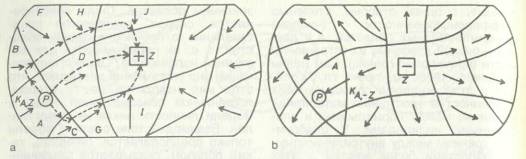

Рис. 5.4. Модель окружения, представленного в виде позитивного и негативного поля сил. g позитивном поле (а) все силы направлены на объект цели Z. Действующая на личность сила КА2 соответствует позитивному требовательному характеру (валентности), если личность находится в области А, а цель — в области Z. Чтобы попасть в область цели Z, имеются три возможных пути, каждый из которых предполагает прохождение разного числа промежуточных областей (действий): А — D — Z; А — С — G — /— Z; А — В — F — Н — J — Z. В негативном поле (Ь) все силы направлены от области Z. Действующая на личность в области А сила Ka,z соответствует негативному требовательному характеру Z

Направление возможного или реально происходящего действия должно быть представлено в модели окружения в психологическом, а не в географическом пространстве. Психологическое пространство, или поле, состоит из различных областей, которые структурируют не пространство в собственном (географическом) смысле слова, а психологически возможные действия и события. Часть из таких областей соответствует возможным позитивным и негативным событиям: целевые регионы с позитивной валентностью и регионы опасности с негативной валентностью. Остальные области представляют инструментальные возможности действия, использование которых приближает к целевому региону или отдаляет от региона опасности. Они имеют, таким образом, значение средства действия. В одной из областей модели окружения находится сам субъект, представляемый точкой или кружком. Чтобы достичь целевого региона с позитивной валентностью, субъект должен одну за другой «перебрать» все области, лежащие между ним и целевым объектом, преодолеть их в действии. Если, например, кто-то хочет купить автомобиль и самостоятельно им управлять, он должен получить водительские права, скопить деньги, явиться в место продажи автомобилей, обратиться к продавцу и т. д. Модель окружения не столько объясняет, сколько описывает ведущие к достижению искомой цели или позволяющие избежать нежелательных событий возможные действия, какими они представляются субъекту в данном жизненном положении. Таким образом, она позволяет описать когнитивную репрезентацию соотношений средств и цели, которые субъект структурирует, исходя из своих возможных действий и их результатов. Другими словами, речь идет о мотивирующих ожиданиях, структурного компонента модели окружения. Динамическим компонентом модели окружения является поле сил, центр которого может лежать, как это изображено на рис. 5.4, в областях с позитивной или негативной валентностью. На субъекта воздействуют силы определенной интенсивности, и их результирующий вектор определяет направление и силу его психических локомоций. Если же в противоположном направлении действуют силы приблизительно такой же интенсивности, возникает конфликт. Направление означает при этом последовательность отдельных целевых действий. Часто действие разными путями ведет к одной и той же цели, психологическое направление в этом случае остается неизменным, имеет место эквивалентность исходов целенаправленного поведения (см. рис. 1.4). Очевидно, модель окружения была сконструирована в основном для решения шестой из выделенных нами основных проблем исследования мотивации, для объяснения целенаправленности поведения и мотивацион-ного конфликта. Наряду с этим, как и модель личности, она предназначалась для объяснения влияния мотивации, но не ее смены и возобновления. Использовавшиеся первоначально Левином понятия топологии не вполне удовлетворяли его, поскольку с их помощью можно оперировать лишь отношениями соседства, но не направлениями. Он попытался усовершенствовать их [К. Lewin, 1934], обратившись к «годологическим» (от греческого слова «hodos» — «путь») понятиям: пути действий представлялись как связи между областью, в которой в данный момент находится субъект, и областью цели. На рис. 5.4а показаны три различных пути достижения цели. Левин допускает, что среди возможных вариантов обычно существует своего рода «лучший» путь, которому отдается предпочтение, так как он требует пересечения наименьшего числа областей, т. е. представляется «кратчайшим». Короткость, или минимальность, психологического расстояния зависит не только от числа промежуточных областей. Пример с военным ландшафтом показывает, что независимо от числа областей минимальность может определяться степенью сложности прохождения отдельных областей, мерой необходимых усилий или размером грозящей опасности. В топологии не представлены ни направления, ни расстояния. Несмотря на все усилия Левина [К. Lewin, 1936; 1938; 1964а], вопрос о том, как можно определить и представить психологическое расстояние, остался нерешенным. Не разрешен он и до сих пор, хотя ответ на него (мы в этом еще убедимся) является важнейшей предпосылкой для определения интенсивности сил, исходящих от позитивной или негативной валентности и проявляющихся в различных областях поля.

|