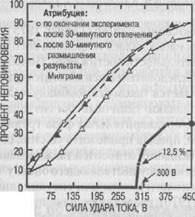

Вопрос об эффектах ожиданияСтараются ли люди использовать актуально данную информацию или они склонны привлекать какую-то уже имеющуюся информацию, основывающуюся на накопленном опыте и суждениях о причинных связях? Существует целый ряд вводящих в заблуждение эффектов ожидания, которые достаточно хорошо изучены. Мы остановимся лишь на некоторых из них. Прежде всего, это феномен «иллюзорных корреляций». По Келли, вычленение причины и следствия зависит от возможности установить ковариации в полученных комбинациях информации. Исследование психологов, медсестер и студентов, занимавшихся клинической психологией, показало, что при определении патологии поведения они ориентируются на конкретные показатели симптомов или дан- ные диагностических тестов (L. J. Chapman, J. P. Chapman, 1967, 1969; Golding, Rorer, 1972; Smedslund, 1963). При этом они обращают внимание только на ожидаемые показатели и индуцируемое (симптомом и болезнью) поведение, упуская из виду иные возможности появления или отсутствия того или другого. Тверски и Канеман (Tverski, Kahnemann, 1973) объясняют подобные иллюзорные корреляции большей доступностью или более легким воспроизведением связей, соответствующих ожиданиям. Возможно, той же причиной объясняются серьезные ошибки в ожиданиях по поводу частотности, «обычности» наблюдаемого поведения. Основанием в этом случае служит «неверная согласованность», ведущая к «эгоцентричной атрибуции» (Ross, 1977), «атрибутивной проекции» (Holmes, 1968) (см. обзор: Marks, Miller, 1987): при определении диспозиции другого индивида люди исходят из собственного поведения и суждений. Причина подобной эгоцентричности ожиданий связана со стремлением человека предпочитать общество людей, чьи убеждения и поведение схожи с его собственными. Убедительные доказательства этого получили Росс и его коллеги (Ross, Green, House, 1977). Они попросили своих испытуемых в течение получаса походить по территории университета с транспарантом «Ешьте у Джо». Испытуемые, соглашавшиеся на это, не находили в своем поведении ничего необычного и считали противоположную реакцию, т. е. отказ выполнить просьбу экспериментатора, более показательной для суждения о свойствах личности. Напротив, испытуемые, отклонившие просьбу экспериментатора, считали свое поведение нормальным, а хождение с транспарантом — показателем особой диспозиции. Следующий эффект ожидания Лангер (Langer, 1975) обозначил как «иллюзию контроля». У испытуемых наблюдалась тенденция воспринимать случайные ситуации как зависящие от деятельности достижения. Подобный самообман стал предметом изучения многих исследователей психологии мотивации (см.: Weiner, Kukla, 1970). Человек легко поддается такому самообману, если случайная ситуация содержит определенные признаки, типичные..для ситуации достижения, например: свободный выбор задачи, предварительная фаза тренировки, размышления над способом решения задачи, призыв приложить усилия, соревнование. Вопрос об эффектах ожидания относится также к наивной (имплицитной) Мотивационной теории субъекта, осуществляющего оценку. Склонен ли он в большей степени к личностно-психологическим или ситуационным объяснениям? Лоу и Мидуэй (Lowe, Medway, 1976), разделив своих испытуемых по данным опросника на «субъективистов» и «ситуационистов», обнаружили, что «субъективисты» чаще по сравнению с «ситуационистами» приписывают успех или неудачу другого человека его усилиям, а не случаю. Независимо от того, выносится ли такое суждение сторонником врожденных свойств или приверженцем теорий влияния среды, подобные установки будут определять тенденцию к объяснению поведения с первого или второго взгляда и достаточность такого объяснения. «Фундаментальная ошибка атрибуции» Росс (Ross, 1977) приводит ряд эмпирических доказательств переоценки сторонним наблюдателем возможностей личности, в особенности ее диспозиций. Это согласуется с постулатами Джоунса и Нисбетта Gones. Nisbett, 1971) о различии в перспективах наблюдения. (Дискуссию о том, идет ли речь в случае фундаментальной ошибки атрибуции об измеримой ошибке, см. в: Harvey, McGlynn, 1982; Harvey, Town, Yarkin, 1981; Reeder, 1982.) Особенно интересными представляются данные Бирбрауера (Bierbrauer, 1973; 1975), который предлагал своим испытуемым или наблюдать за построенным по образцу известного исследования Милгрэма (Milgram, 1963) экспериментом на подчинение, или же сыграть,исходя из протокола такого эксперимента, роль учителя (он должен побуждать «ученика» к улучшению результатов научения посредством все усиливающихся ударов током). Независимо от того, исполняли ли испытуемые роль внешнего наблюдателя или действующего субъекта, судили они о причинах поведения сразу по окончании эксперимента или же после получасового размышления или отвлекающей деятельности, они всегда переоценивали возможности личности по сравнению с ситуационным воздействием. Зависимой величиной было суждение о том, сколько студентов Стэнфордского университета (в %) откажутся повиноваться при конкретной интенсивности тока. Эта переменная служила показателем веры в возможность личного контроля такой ситуации. Как видно из рис. 13.5, эти ожидания значительно превышают действительные средние процентные показатели, полученные Милгрэмом. Лишь после получасового размышления о происходившем намечается тенденция к усилению значимости ситуационных факторов, но и она по сравнению с данными Милгрэма весьма невелика.

Рис. 13.5. Предсказанные зависимости частоты неподчинения инструкции от силы удара током (Bierbrauer, 1975, р. 51) и фактическая частота неподчинения, установленная Милгрэмом {Milgram, 1963) Примечательно, что Бирбрауер, хотя в отличие от Джоунса и Нисбетта он фиксировал не перспективу наблюдения, а ролевую позицию действующего субъекта, также получил данные о переоценке роли личностных диспозиций. Росс (Boss, 1977) видит в этом доказательство всеобщности «фундаментальной ошибки атрибуции», ее независимости от перспективы наблюдения. С его точки зрения, как раз здесь открывается возможность новой интерпретации данных об изменении установок в ситуации вынужденного согласия (см. главу 4). То, что теоретики когнитивного диссонанса объясняют уменьшением диссонанса, можно объяснить «фун- даментальной ошибкой атрибуции». Если в классическом исследовании Фестии* гера и Карлсмита (Festinger, Carlsmith, 1959) испытуемый за неверное сообщение об эксперименте получает только 1 доллар, то он должен недооценивать вынуждающие его к согласию тонкие ситуационные влияния и вследствие фундаментальной ошибки переоценивать роль диспозициональных возможностей. Росс также отмечает, что сенсационность некоторых социально-психологических экспериментов с так называемыми неочевидными результатами свидетельствует о намеренном использовании социальными психологами фундаментальной ошибки атрибуции при работе как с профессионалами, так и с непосвященными. В качестве примера можно назвать классический эксперимент Милграма по изучению послушания или построенный по образцу притчи о самаритянине эксперимент Дарли и Бэтсона (Darley, Batson, 1973; см. также главу 9). Результаты таких исследований изумляют специалистов и неспециалистов своим несоответствием интуитивному обыденному представлению о диспозициональных возможностях личности и этических принципах как не поддающихся столь легкому манипулированию в экспериментальной ситуации. Мотивационная предубежденность атрибуции В приведенных примерах каузальная атрибуция представлена как вполне логичная, рациональная активность. Возможно, это связано с искусственностью тех экспериментальных ситуаций, которые должны объяснить испытуемые. Когда же человеку приходится объяснять собственное поведение, а в этом случае причины собственных действий или действий других лиц оказываются уже не столь безразличными, в особенности если дело касается самооценки, то логико-рациональные правила использования информации могут искажаться в угоду самооценке. Такой Мотивационной предубежденностью атрибуции исследователи занимаются довольно давно. Особенно ярко она проявляется в случае успеха или неудачи. Она сказывается и на расхождении в перспективах оценки себя и другого, а также на использовании информации о согласованности оценок. Эта предубежденность может влиять и на прочно усвоенные формы профессионального поведения, например на выученную беспомощность. Она воздействует и на осознание нами ответственности и вины.

|