Согласованность как проблема измерения и формулирования конструктовПо сути уже в русле теоретико-личностного подхода Г. Оллпорт (Allport, 1937), для которого не осталось незамеченным влияние ситуационных факторов, отмечал, что различия («непоследовательность») поведения в разных ситуациях нельзя вывести из несогласованности самих измеряемых личностных диспозиций. Одинаковая степень выраженности того или иного латентного свойства личности может в разных ситуациях проявляться по-разному и с разной интенсивностью (см.: Alker, 1972). Высокая ситуационная специфичность реакций не противоречит допущению наличия личностных диспозиций, обладающих высокой степенью обобщенности по отношению к ситуациям (постольку, поскольку оба этих фактора в поведении суммируются, а не взаимодействуют друг с другом). Разные картинки ТАТ могут актуализировать совершенно разные содержательные категории — с неодинаковой частотой, — но это не противоречит наличию согласованности латентных личностных диспозиций. Одну из подобных проблем пытается прояснить стохастическая модель тестирования Раша, связывающая между собой измерительный и теоретический аспекты проблемы согласованности. Эта модель призвана выяснить, образуют ли тестовые реакции единый континуум степеней интенсивности соответствующего латентного измерения личности и в какой мере. Тестовые реакции выступают в этом смысле как одномерные постольку, поскольку они эквивалентны а) независимо от особенностей задания или ситуации (например, от различия картинок ТАТ) и б) для всех групп испытуемых (независимо от возраста, пола или психологических особенностей), т. е. и в содержательном, и в измерительном аспекте они дают сопоставимые значения показателей латентных личностных диспозиций.

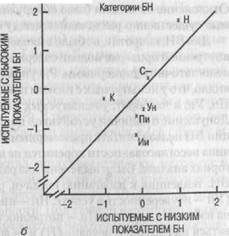

Рис. 8.4. Параметр реакций БН (отдельные категории содержания) а) для двух различных картинок и б) для двух различных групп испытуемых по одной картинке. Отклонение параметров реакций от линии регрессии в случае а еще не означает, а в случае б, по-видимому, означает отсутствие специфической объективности измерения БН {Kuhl, 1978a, р. 40,44) Куль (Kuhl, 1978a) в соответствии с моделью Раша проанализировал в протоколах ТАТ 1034 испытуемых, различавшихся по возрасту, полу и уровню образования, и значения всех элементарных показателей НУ и БН по всем картинкам с точки зрения теоретико-конструктной согласованности категорий (специфической объективности). Сначала был поставлен вопрос о том, изменяется ли частота содержательных категорий, соответствующих определенному конструкту (НУ или БН), пропорционально от картинки к картинке. Если бы это было так, то при сравнении двух картинок частотные параметры всех категорий улеглись бы на линию регрессии с углом наклона 45°. Как видно из рис. 8.4 на котором представлено распределение категорий БН по двум «связанным с неудачей» картинкам В и D, отдельные содержательные категории — Н и К — явно выпадают из графика регрессии; по сравнению с другими содержательными категориями категории Н и К в рассказах по картинке D встречаются непропорционально чаще, чем в рассказах по картинке В. Подобного рода взаимодействие картинок и параметров реакций, однако, еще не исключает специфической объективности личностных параметров и параметров заданий, если рассматривать в качестве пунктов теста не картинки и реакции по отдельности, а их прочные сочетания — побудительное содержание картинки, соотносящееся с определенной реакцией. Модель с такими параметрами была подвергнута внутренней и внешней проверкам. Для НУ оказалось, что параметры комбинации картинок с реакциями в различных подгруппах испытуемых согласуются между собой. Это верно как при разделении группы на две половины по значению показателя НУ (внутренняя проверка модели), так и при разделении по показателю БН (внешняя проверка модели). Из этого можно сделать вывод, что категории НУ эквивалентны по отношению к отдельным картинкам для разных групп испытуемых, т. е. с точки зрения измеряемого теоретического конструкта они являются согласованными индикаторами данного латентного личностного свойства. Отклонение от модели было обнаружено только для 2-3 картинок, когда испытуемые существенно различались между собой по возрасту или уровню образования. Для БН, напротив, не было выявлено соответствий с теоретической моделью. При внутренней проверке модели содержательные категории диагностики БН оказались недостаточно одномерными. Рисунок 8.4, б показывает это на примере картинки D: видно, что у испытуемых с низким показателем БН чаще встречаются категории Ии, Пи, Ун, и наоборот, у испытуемых с высоким показателем БН — категории Н и К. Допущение о наличии устойчивой по отношению к ситуациям и реакциям диспозиции БН нельзя считать правомерным. Дополнительная проверка показала, что причина несогласованности коренится не в картинках, а только в содержательных категориях анализа. Были выделены два различных класса категорий, соответствующих БН: тенденция к избеганию неудачи, реализующаяся в ожиданиях или поступках (Ун — неуверенность в успехе; Ин — инструментальная деятельность, направленная на избегание неудачи; Пи — потребность избежать неудачи), и тенденция фиксироваться на грозящей неудаче (Н) и ее возможных аффективных последствиях (К — критика и осуждение). Первая тенденция — избегание неудачи (Ун, Ии, Пи) — при этом сильнее выражена у испытуемых с высокими показателями НУ, чем у испытуемых с низкими показателями. Такая дифференциация мотива неудачи получила подтверждение и в результате проверки факторной валидности обеих мотивацион-ных тенденций с помощью факторного анализа: НУ выступала как единое свойство, а БН распалась на два независимых фактора. В полном соответствии с результатами проверки Кулем вероятностной модели Раша, Задер и Кайль (Sader, Keil, 1968) доказали существование двух независимых параметров БН: «потребности в избегании неудачи» и «отрицательного эмоционального состояния». Шмальт (Schmalt, 1976a) с помощью своей полупроективной решеточной методики диагностики мотивации достижения также выделил два очень похожих фактора: активное избегание неудачи (БН^ и боязнь неудачи (БНД Тревожность и тенденция избегания, вероятно, с точки зрения психологии мотивации более сложные явления, чем уверенность и тенденция поиска. Как мы уже видели, такая двойственность характерна и для экзаменационной тревожности. Выделенные Либертом и Моррисом (Liebert, Morris, 1967) когнитивный (беспокойство) и эмоциональный (эмоциональность) ее компоненты, по-видимому, согласуются с теми, на которые расщепляется мотив неудачи (см. Baumler, Breiten-bach, 1970; Baumler, Dvorak, 1969; Baumler, WeiB, 1967).

|