Конструкция датчика туннельного тока сканирующего зондового микроскопа NanoEducatorВ приборе NanoEducator применяется универсальный датчик туннельного тока и силового взаимодействия. Датчик выполнен в виде пьезокерамической трубки длиной l=7 мм, диаметром d=1,2 мм и толщиной стенки h=0.25 мм, жестко закрепленной с одного конца. К свободному концу трубки прикреплена вольфрамовая проволока диаметром 100мкм. Свободный конец проволоки, использующейся в качестве зонда, заточен электрохимически, радиус закругления имеет величину 0.2 ÷ 0.05мкм. На внутреннюю поверхность трубки нанесен проводящий электрод, соединенный с заземленным корпусом прибора. Зонд имеет электрический контакт с внутренним электродом трубки. При измерении туннельного тока пьезотрубка играет роль жесткой пассивной балки. Электрическое смещение прикладывается к образцу относительно заземленного зонда (Рис. 8). Преобразователь, изображенный на рисунке, вырабатывает электрическое напряжение Ut, обуславливающее протекание туннельного тока I и выдает напряжение U пропорциональное этому току в электронный блок.

Рис. 8. Принцип регистрации туннельного тока

Рис. 9. Электрическая схема преобразователя ток-напряжение прибора NanoEducator.

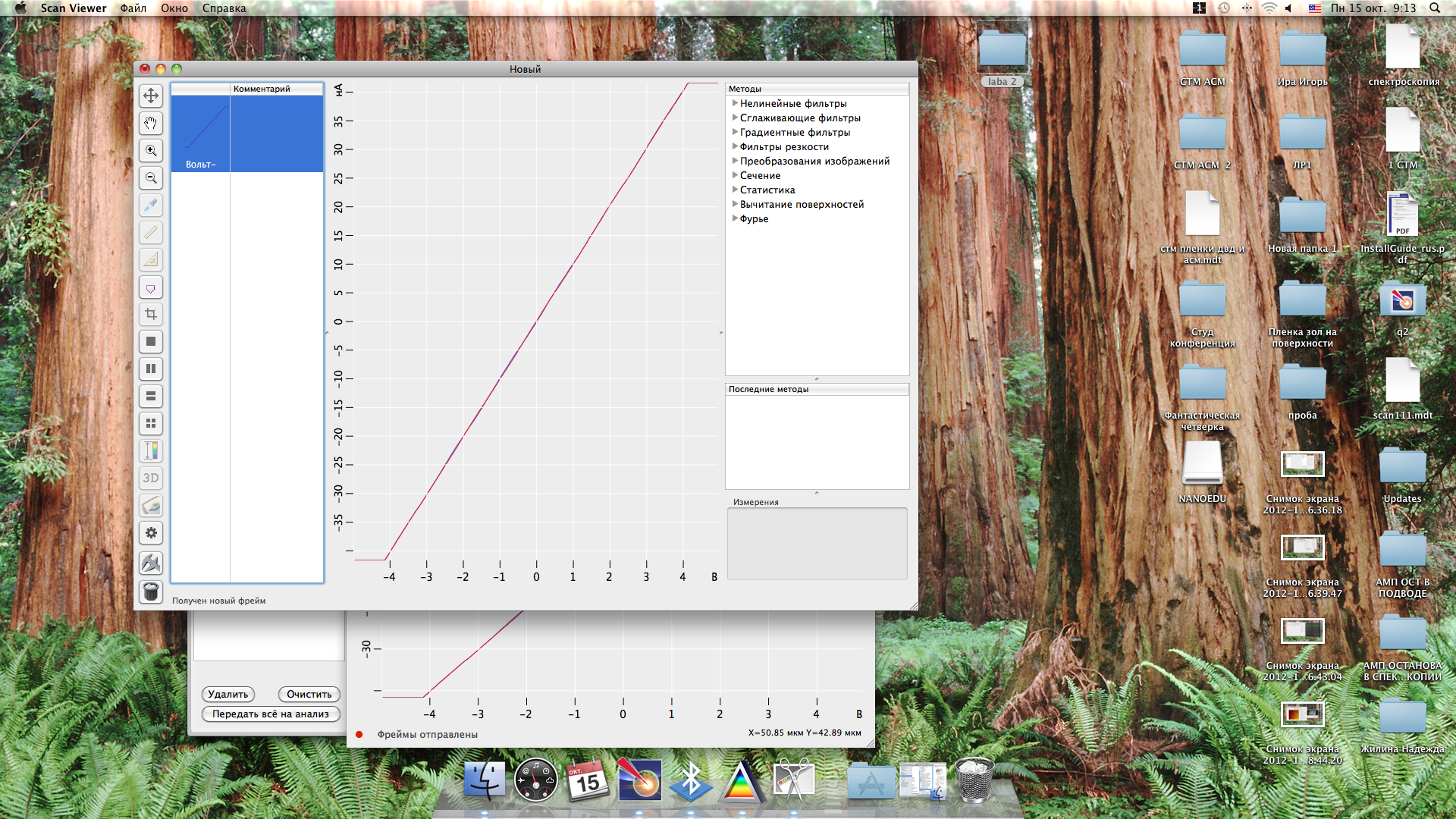

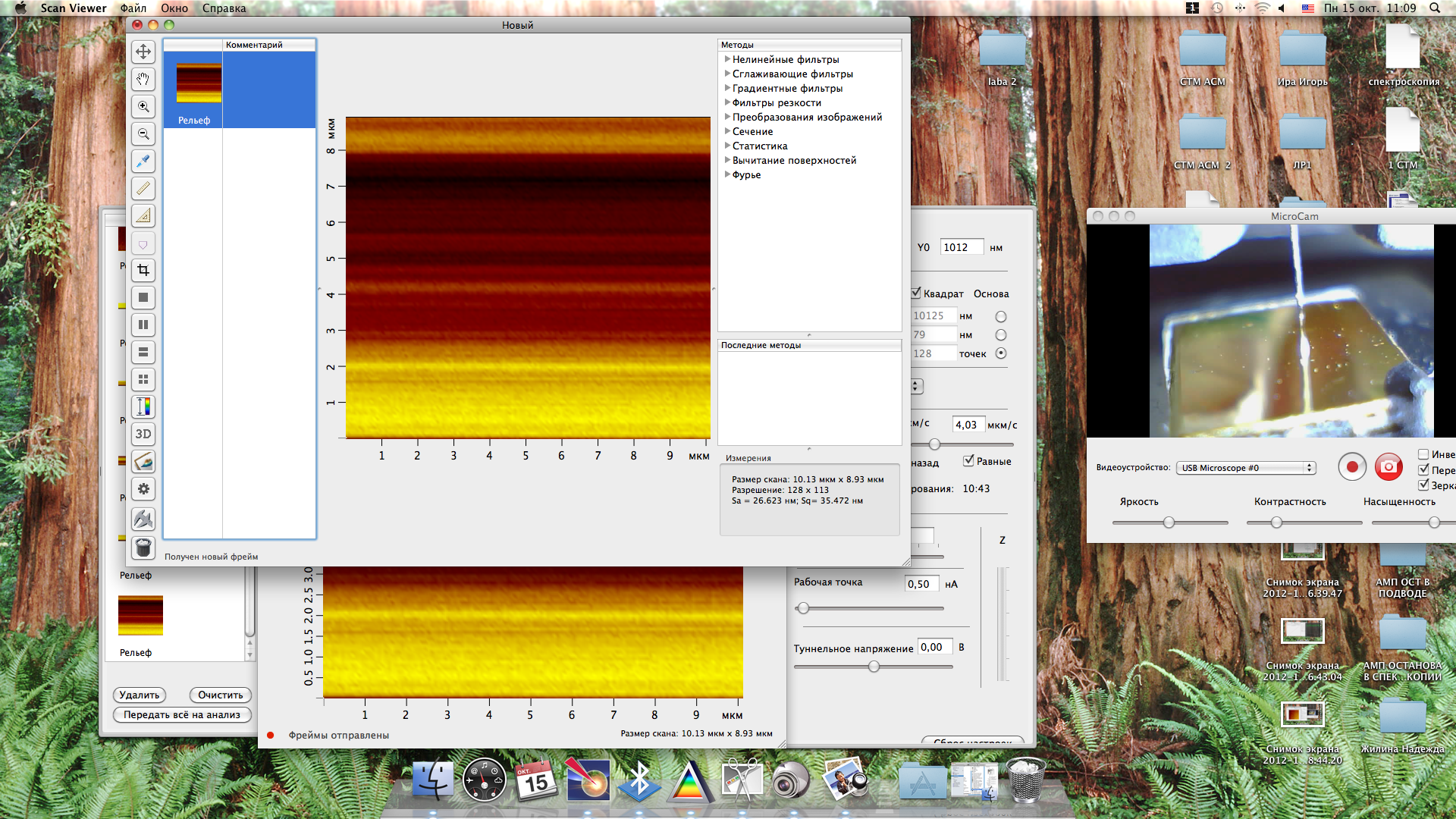

Электрическая схема преобразователя ток-напряжение, собранного на двух операционных усилителях Y1 и Y2, показана на Рис. 9. В процессе работы преобразователя благодаря отрицательно обратной связи, выполненной на резисторе R1, потенциал в точке 1 поддерживается равным потенциалу в точке 2, который задается ЦАП опорного напряжения (см. рисунок). Туннельный ток возникает благодаря потенциалу U1. Путь протекания тока следующий: образец - острие – «земля»- Rout- R1, где Rout – выходное сопротивление операционного усилителя Y1. Из схемы видно, что V3 - V1 = R1I. Величина протекающего туннельного тока пропорциональна разности напряжений V3 - V1. На операционном усилителе Y2 построен дифференциальный усилитель, который в случае равенства величины резисторов R3= R4= R5= R6 вырабатывает напряжение V6 = V3 – V2 = V3 - V1 = R1I (8) Таким образом, коэффициент преобразования тока в напряжение можно рассчитать по формуле K = V6/I = R1 (9) Подстроечный резистор R2 используется для установки нулевого сигнала на выходе усилителя У1, или установки необходимого смещения в точке 3 относительно потенциала земли. В идеальном случае в отсутствие туннельного тока (большое расстояние между зондом и образцом) потенциал в точке 3 равен напряжению смещения на образце относительно заземленного зонда. Это напряжение смещения задает ЦАП, управляемый компьютером. Однако в реальном случае, в измерительной цепи возможны токи утечки, соизмеримые с туннельным током (10-10-10-11 А). Это приводит к тому, что даже в отсутствии туннельного тока потенциал в точке 3 будет отличаться от потенциала, выставляемого ЦАП, на величину R1I ′ (где I ′ - токи утечки), а на выходе измерительной схемы в точке 2 появится потенциал, пропорциональный токам утечки. Для устранения влияния токов утечки на измерение туннельного тока используется подстроечное сопротивление R2, с помощью которого потенциал в точке 3 смещается таким образом, чтобы при большом зазоре между зондом и образцом потенциал в точке 3 был бы равен потенциалу в точке 2, а напряжение на выходе U6 было бы нулевым. Коэффициент преобразования К преобразователя ток-напряжение определяется выражением: K = U6/I (10) Принципиальные ограничения на минимальную величину измеряемого тока накладывают «дробовые» флуктуации I2 = 2eI∆f, (11) связанные с дискретностью заряда электрона и «найквистовские» флуктуации I2 = 4kT∆f/R1, (12) обусловленные тепловыми шумами, где е – заряд электрона, Т – температура, К – постоянная Больцмана, ∆ f – полоса частот измеряемого тока. Однако на практике уровень шумов тока в основном обусловлен случайными изменениями расстояния между зондом и образцом, вызванными механическими и акустическими шумами. Вывод В начале работы мы вставили держатель с эталонным резистором вместо датчика взаимодействия в гнездо измерительной головки прибора NanoEducator и согнули U-образно ножку резистора. С помощью процедуры «Спектроскопии» мы получили график, который проходит правее начала координат. Это означает, что при отсутствии напряжения ток, протекающий через резистор, равен нулю. При помощи режима АСМ мы получили изображение поверхности, приведенное на рис.2 и сравнили с рис.3 который получен методом СТМ Как видно из рисунков 2 и 3, «цветности» изображений имеют различия, это значит, что АСМ и СТМ методы показывают различные высоты для одного и того же участка образца, это может быть связанно с термической погрешностью, сдвигом зонда или же в разнице самих методов исследования, т.е. методы по разному реагируют на ряд «погрешностей», таких как загрязненность поверхности, термические перепады, акустические шумы. Там где один метод в следствии погрешности «показывает» уровень поверхности ниже реального, то другой метод противоположно, соответственно выше.

Рисунок 1.Графики зависимости I(V)

Рисунок 2. Изображение поверхности в режиме АСМ

Рисунок 3. Изображение поверхности в режиме СТМ

|