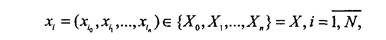

Классификационные моделиКлассификационные модели являются первичными, исходными формами знания. Человек в своей повседневной деятельности, сталкиваясь с новыми явлениями или предметами, очень часто их распознает, т.е. без особых затруднений относит к тому или иному классу. Увидев животного неизвестной породы, человек тем не менее относит его к определенному типу животных. Человек может читать рукописи, написанные разными людьми, хотя каждый из них имеет свой почерк. Люди узнают своих знакомых даже в случае, если те поменяли прическу, одежду, нанесли макияж. Таким образом, человек выделяя основные признаки, способен относить объекты к тому или иному классу, т.е. решать задачу классификации. Необходимость решения задачи классификации проявляется во многих сферах человеческой деятельности. Ряд профессий связан исключительно с умением правильно классифицировать ситуации. От врачей требуется умение правильно поставить диагноз больному, криминалисты занимаются идентификацией почерка, археологи устанавливают принадлежность найденных предметов определенной эпохе, геологи по косвенным данным определяют наличие и характер полезных ископаемых. В каждом из перечисленных видов деятельности проявляется умение человека правильно отнести наблюдаемый объект к тому или иному классу. Также и в науке, познание начинается со сравнения изучаемого объекта с другими, выявления сходства и различия между ними. Наблюдаемые данные, полученные в ходе эксперимента, проводимого на классификационном уровне, содержат результаты из- мерения ряда признаковХдля подмножества^ объектов, выбранных из множества Г: каждый объект а.е АсГ обладает значениями признаков

где и-число признаков; N— число объектов в А. Каждый признак характеризует конкретное свойство объекта. Способ обработки данных зависит от цели обработки. Часто приходится решать задачи определения по наблюдаемым значениям признаков х = (хр..., хп) значений ненаблюдаемого признака xQ. Целевыми являются те параметры модели, которые требуется уточнить по экспериментальным данным. Для построения классификационных моделей решают следующие типы задач: кластеризации, классификации или распознавания образов, упорядочивание объектов и уменьшение размерности модели. Задача кластерного анализа характеризуется следующими условиями: считается, что и границы классов в пространстве признаков, и число классов являются неизвестными. Требуется определить классы исходя из близости, похожести или различия описаний объектов х, =(xio,xli,...,xj. Компоненты вектора Хо- признаки кластера, значения которых подлежат определению. В задаче классификации или распознавания образов число классов считается заданным. Если границы между классами заданы, то имеем априорную классификацию, если границы требуется оценить по классификационным примерам, то задача будет называться распознаванием образов по обучающей выборке. Целевой признак Хо имеет значения в номинальной шкале. При решении задачи упорядочивания объектов требуется установить отношение порядка между признаками объектов xw х20 ■..,хп0 (или некоторой их частью) по определенному критерию предпочтения. Задача уменьшения размерности заключается в следующем. Классификационные модели могут учитывать множество предположений, которые еще надо проверить. Список признаков X формируется эвристически и может содержать дублирующие признаки. Поэтому задача состоит в совершенствовании классификационных моделей, в уменьшении размерности модели с помощью отбора наиболее информативных признаков или путем формирования обобщенных признаков.

|