Стремление к объединению пространства

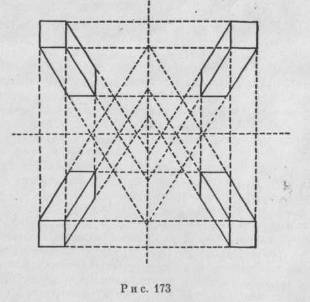

Благодаря наклонному расположению угловое пространство исключительно динамично. Большей частью в этом пространстве одна диагональ выделяется за счет другой, так что кажется, будто бы изображение пересекает визуальное поле наподобие поезда, который появляется в левом переднем углу фронтальной плоскости и исчезает в глубине справа, или наоборот. Следовательно, в подобном угловом пространстве имеется главная асимметрия. Симметрия жег которая была растеряна, когда наклонное расположение стало господствующим, может быть, однако, восстановлена на более сложном уровне методом" перспективы, который вводит наклонное расположение, но уравновешивает его. Изображенная на рис. 173 односторонняя фронтально-изометрическая конструкция дополнена ее зеркальными образами. С помощью такой процедуры разнообразные наклонные расположения могут уравновешивать друг друга, и, таким образом, достигается общая симметрия и повсеместная фронтальность. Так как мы привыкли к закономерности центральной перспективы, то неправильно представляем рис. 173 как единое пространство. На самом же деле мы имеем здесь комбинацию из нескольких самостоятельных пространственных конструкций. Это является менее очевидным, когда они (как это сделано на рис. 173) расположены симметричнои когда соответствующие удаляющиеся линии пересекаются с вертикалью или горизонталью (что изображено на рисунке пунктирными линиями). В литературе эти линии иногда называются «исчезающими осями». Это понятие вызывает в нашем сознании ошибочное представление, будто бы удаляющиеся края геометрической фигуры (в соответствии с центральной перспективой) совместно с общей осью пересекаются в воображаемой точке их встречи. В действительности же эти исчезающие оси являются лишь продуктами симметричного расположения этих фигур. Основное различие между этой процедурой и более поздним изобретением центральной перспективы состоит в том, что в методе, появившемся несколько ранее центральной перспективы, используется исчезающая ось вместо исчезающей точки. Основополагающее различие заключается в общем представлении. Центральная перспектива возвращается к единству пространства, временно потерянному, когда прямоугольники начали разбегаться во многих направлениях. На рис. 173 представлены четыре различных направления, по которым удаляются параллельные края и плоскости геометрических фигур, тогда как центральная перспектива объединяет все направления. По этой причине утверж-

дение, что римские настенные картины в духе помпейских фресок были выполнены по законам центральной перспективы, не соответствует действительности не только в отношении геометрической конструкции, но и, что является более важным, с точки зрения лежащего в их основе представления. Иллюзия того, что здесь мы имеем дело с объединенным пространством, рассеивается в асимметричной композиции. Благодаря такой композиции становится ясно, что для каждого объекта в картине существует своя пространственная система и даже таким самостоятельным пространством обладают различные части этого объекта. Данный эффект атомизации пространства демонстрируется изображением на рис. 174, который воспроизводит основные контуры серебряного барельефа, выполненного в Германии приблизительно в тысячном году нашей эры. Рис. 173 показывает, что сочетание пространственных единиц различной ориентации подразумевает систематическое употребление сходящихся граней. Схождение граней — это сильное искажение формы объекта, ничего общего не имеющее с наивным опытом. Естественное употребление конвергенции может встречаться время от времени в качестве подражания тем эффектам, которые наблюдаются в природе, однако это средство становится художественно' неотразимым только в том случае, когда изобразительные единицы,

имеющие различную ориентацию, сливаются в одно целое. Пунктирные линии на нашем рисунке показывают, каким образом сочетание двух смежных единиц образует трапециевидные модели. Введение в композицию конвергентной формы устраняет основное перцептивное препятствие на пути к новому объединению пространства посредством центральной перспективы. Европейская живопись XIV и XV веков достигла своей вершины приблизительно к 1430 году, когда была открыта центральная перспектива. История живописи этого периода богата замечательными примерами того, как человеческая мысль нащупывала решение визуальной проблемы с помощью всех своих способностей: либо интуитивной силой восприятия, либо логической силой интеллекта. Развитие происходило по пути логического решения проблемы. Всякий раз, когда визуальное исследование открывало новую закономерность, она канонизировалась в виде рациональной формулы, которая в свою очередь помогала определить и укрепить основу для проведения дальнейших экспериментов со зрительным восприятием. Едва ли какое-либо другое событие в истории искусства более свидетельствует о том, что разделение между художественной интуицией и рациональным пониманием является искусственным и вредным. Эти два явления противодействуют друг другу только в том случае, когда формализованное средство привлекается для того, чтобы заменить визуальное суждение. Но когда оба эти явления, как, например, в случае с центральной перспективой, взаимодействуют друг с другом при решении проблемы искусства, то рациональный принцип естественно возникает из опыта и соответственно вносит ясность во вновь завоеванную область зрительного восприятия. Преподаватели художественных учебных заведений, которые больше всех заинтересованы в наиболее продуктивном способе приложения интеллектуального познания к конструктивному решению художественной задачи, могли бы. вероятно, извлечь немалую пользу из изучения процессов интеграции всех умственных способностей в истории борьбы за воспроизведение пространства. Они найдут множество примеров, иллюстрирующих не только творческие, художественные вдохновения, порожденные открытием центральной перспективы, но и парализующее воздействие формулы, дающей вместо зрительного воображения лишь сухой рецепт деятельности. Открытие одного простого принципа позволило контролировать всю композицию картины и управлять ориентацией каждой линии или плоскости, удаляющейся в сторону общего центра. Единство пространства было восстановлено.

|