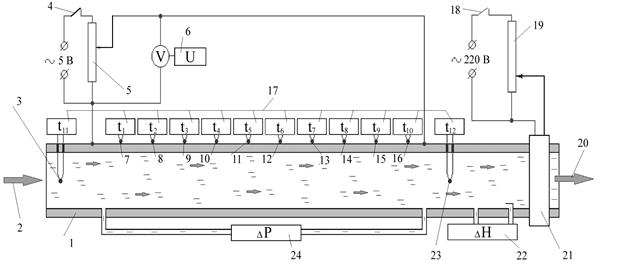

Описание опытной установки и методика проведения экспериментаЭкспериментальноеопределение коэффициента теплоотдачи при вынужденном движении жидкости в трубе проводится методом имитационного моделирования. Установка для определения коэффициента теплоотдачи представлена на рис. 2.

Рис.2. Схема установки для определения коэффициента теплоотдачи при вынужденном движении жидкости в трубе: 1 – опытная труба; 2, 20 – вход и выход жидкости; 3, 23 – термопары на входе и выходе жидкости; 4, 18 – пусковые ключи; 5, 19 – реостаты; 6 – вольтметр; 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 – термопары на поверхности стенки трубы; 17 – милливольтметр; 21 – насос; 22 – трубка Пито; 24 – дифференциальный манометр.

По стальной трубе 1 насосом 21 прокачивается вода. Включение насоса в работу осуществляется пусковым ключом 18. Изменение мощности насоса, а следовательно и расход воды по трубе регулируется электрическим сопротивлением реостата 19. Расход воды по трубе определяется динамическим напором жидкости D Н, который фиксируется трубкой Пито 22. Местные потери давления жидкости на участке трубы определяются дифференциальным манометром 24. На опытную трубу 1 пусковым ключом 4 через реостат 5 подается электрический ток. Нагрев стенки трубы происходит за счет прохождения по трубе электрического тока. Падение напряжения на трубе фиксируется вольтметром 6. Температуры поверхности стенки трубы замеряются хромель – копелевыми термопарами 7 ¸ 16. Количество теплоты в единицу времени, выделяемое при прохождении электрического тока по трубе, определяется по закону Джоуля - Ленца. Этот тепловой поток, за исключением малых тепловых потерь в окружающую среду, передается от стенки трубы к жидкости. Поэтому вода, которая движется по трубе, нагревается. Температуры воды на входе 2 и выходе из трубы 20 фиксируются хромель-копелевыми термопарами 3 и 23. Электродвижущие силы термопар преобразуются в температуры, значения которых измеряются милливольтметром 17 на экране монитора и фиксируются на пульте управления. Основные параметры опытной установки и расположение термопар на поверхности трубы представлены в табл. 1, 2.

Основные параметры опытной установки Таблица 1

Таблица 2 Координаты заделки термопар на поверхности стенки трубы

Для определения коэффициента теплоотдачи опытным и расчетным способом необходима информация о теплофизических свойствах жидкости. Параметры теплофизических свойств воды при различных температурах приведены в табл.3. Таблица 3 Теплофизические свойства воды

Параметры теплофизических свойств воды в интервале температур 0 ¸ 100 oC могут быть определены также по эмпирическим соотношениям: r = 999,8 + 0,196 × t – 6,098 ×10 -2 × t 1,5, кг/м3 ; (16) ср = 4211 – 2,746 × t + 28,47 ×10 -2 × t 1,5, Дж/(кг.К); (17) l× 10 2 = 55,05 + 0,280 × t – 37,21 ×10 -4× t 1,8, Вт/(м.К); (18) n× 10 6 = 1,788 – 5,979×10 -2× t + 1,366 ×10 -3 × t 2 – 1,992×10 -5×t 3 + 1,594×10 -7 × t 4 –

Перед проведением исследования лаборант или преподаватель, проводящий лабораторные занятия, устанавливает на стенд модель опытной установки, подключает модель к согласующему устройству, а затем включает компьютер. Из главного меню компьютера вызывается имитационная модель лабораторной установки «Исследование теплоотдачи при вынужденной конвекции». Затем лаборант или преподаватель включает в работу насос 21 и задает напряжение электрического тока U, пропускаемого через трубу. Напряжение, подаваемое на трубу, ограничено нагревом поверхности стенки до 100 оС. Проводится три опыта при одном значении перепада напряжения U на трубе и различных динамических напорах жидкости в трубе D Н, что соответствует различным расходам жидкости. Студенты для каждого из задаваемых режимов фиксируют либо с экрана монитора, либо на цифровых приборах пульта управления параметры опытов. Замеренные значения падения напряжения на нагревателе U, динамического напора жидкости D Н, температур поверхности стенки трубы t1 – t10 и жидкости на входе и выходе из трубы t11, t12 записываются в таблицу опытных данных (табл. 4).

Таблица 4 Опытные данные по исследованию коэффициента теплоотдачи Напряжение U = В

|