Расчет количества вредных веществ, испаряющихся со свободной поверхности жидкостиКоличество вредных веществ, испаряющихся со свободной поверхности жидкости (при хранении в открытых резервуарах, пропитке, промывке, разливе и т.п.), зависит от химических свойств поверхности, ее температуры, площади зеркала испарения, продолжительности испарения и подвижности воздуха. Процесс переноса испаряющегося вещества от источника испарения в окружающую среду может быть диффузионным, а также обусловленным естественной или вынужденной конвекцией. Процесс переноса испаряющегося вещества от источника испарения в окружающую среду определяется произведением критериев Грасгофа Gr и Прандтля Pr:

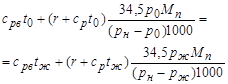

где g - ускорение свободного падения, м/с2; L - определяющий размер, м; для круглой поверхности L = d, для квадрата L = а, для прямоугольника и поверхности неправильной формы Критерий Pr΄ для процесса испарения принимается Pr΄= =0,66. Значения парциальных давлений и концентраций вредных газов и паров в атмосферном воздухе в формулах расчета количества испаряющихся веществ должны приниматься при температуре поверхности жидкости. При стационарном режиме эта температура устанавливается в соответствии с балансом тепла, которым учитывается также тепло, подводимое к жидкости извне, тепло, отдаваемое и получаемое жидкостью и воздухом в результате теплообмена между ними, и тепло, расходуемое на испарение. В случае адиабатического процесса (подвод тепла к жидкости извне отсутствует) температуру поверхности испаряющейся жидкости можно найти исходя из равенства теплосодержаний воздуха над поверхностью жидкости и на некотором удалении от места испарения:

где cрв и cр - теплоемкость воздуха и пара данного вещества, кДж/(кг∙К); t ж и t 0 - температура поверхности жидкости и воздуха, °С; r - скрытая теплота испарения вещества, кДж/кг; M п - молярная масса паров вещества; p н - барометрическое давление. Если не учитывать при расчетах снижение температуры поверхности жидкостей, особенно кипящих при низких температурах, то ошибка в расчетах может составить значительную величину. Для реальных условий, когда процесс испарения фактически является неадиабатическим, температуру испарения (например, температуру поверхности горячей воды в спокойном стоянии) можно определить из приведенных в табл. 6 данных. При снижении температуры поверхности жидкости в формулы определения выделяющихся вредных веществ вводят поправочный коэффициент k 1:

Если поверхность испарения снабжена укрытиями, то количество газов и паров, выделяющихся в окружающую среду, нужно определять с учетом коэффициента k 2, принимаемого в зависимости от отношения F 1/ F 2, где F 1 - поверхность испарения, м2; F 2 - полная поверхность испарения, м2:

Таблица 6

|

,

, , (55)

, (55) ; Δρ - разность плотностей среды над поверхностью жидкости и в удалении от нее, г/м3; ν - коэффициент кинематической вязкости окружающей среды на некотором удалении от поверхности, м2/с; ρ - плотность окружающей среды, г/м3.

; Δρ - разность плотностей среды над поверхностью жидкости и в удалении от нее, г/м3; ν - коэффициент кинематической вязкости окружающей среды на некотором удалении от поверхности, м2/с; ρ - плотность окружающей среды, г/м3. (56)

(56)