Электроснабжение осветительных установок. Расчетную мощность освещения Рр.о определяют с учетом потерь мощности в пускорегулирующей аппаратуре (ПРА):

Расчетную мощность освещения Р р.о определяют с учетом потерь мощности в пускорегулирующей аппаратуре (ПРА):

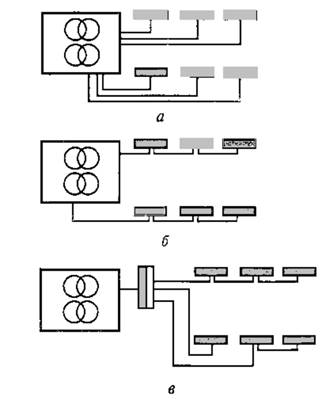

где Р ном.о = Р ном. i ⋅ N – номинальная (установленная) мощность сети (N – число ламп; Р ном. i – номинальная мощность одной лампы); k ПРА – коэффициент, учитывающий потери в ПРА. Значения коэффициента, учитывающего потери в ПРА, принимаются: для ламп типов ДРЛ и ДРИ k ПРА = 1,1; для ЛЛ со стартерными схемами включения k ПРА = 1,2; для ЛЛ с бесстартерными схемами включения k ПРА = 1,3–1,35. В большинстве справочников (учебников) расчетную мощность определяют введением коэффициента спроса k с. Однако для расчета групповой сети освещения здания и всех звеньев сети аварийного освещения, а также для расчета сети наружного освещения следует принимать k с = 1. Электроснабжение рабочего освещения, как правило, выполняют самостоятельными линиями от щитов подстанции. При этом электроэнергия от подстанции передается питающими линиями на осветительные магистральные щитки, а от них – групповым осветительным щиткам. Питание источников света осуществляется от групповых щитков групповыми линиями. Светильники аварийного освещения, в том числе для продолжения работ, а также другие, в частности для эвакуации, должны быть присоединены к независимому источнику питания. Электрическая сеть осветительных установок состоит из питающих и групповых линий. Питающие линии выполняют по радиальным, магистральным, а также радиально-магистральным схемам (рис. 12.2). Радиальные питающие линии применяют при нагрузках на групповые щитки более 200 А. Наиболее распространены смешанные радиально-магистральные сети. Выбор схемы питающих и групповых сетей должен определяться: требованиями к бесперебойности действия осветительной установки; технико-экономическими показателями (минимальными приведенными показателями, расходом цветных материалов и электроэнергии); удобством управления и простотой эксплуатации осветительной установки. При выборе трассы осветительной сети и мест установки магистральных и групповых щитков учитывают: удобство эксплуатации (доступность); исключение возможности повреждения при производстве работ; эстетические требования; уменьшение длины трассы. Технико-экономическими расчетами установлено, что максимальная длина трехфазных четырехпроводных групповых линий при напряжении 380/220 В может быть принята не более 80 м, а двухпроводных – не более 35 м. К групповым линиям не рекомендуется присоединять на фазу более 20 ламп накаливания, а при использовании многоламповых люминесцентных светильников – до 50 ламп. Размещение щитков следует производить вблизи от центра электрических нагрузок, при этом необходимо обеспечить доступность их обслуживания. Не следует устанавливать щитки в горячих и сырых цехах предприятий, а также в пожароопасных помещениях. Запрещается установка щитков во взрывоопасных помещениях всех классов. Много лет сети освещения выполняли из проводов на основе алюминия. Минимальное сечение изолированных проводов с алюминиевыми жилами должно было быть не менее 2,5 мм2. В настоящее время, учитывая ненадежность, недолговечность, пожарную опасность алюминия, следует применять медь.

Рис. 2 Разновидности схем питающих осветительных сетей: а – радиальная; б – магистральная; в – радиально-магистральная

Если к линии вдоль ее длины подключить ряд электроприемников, то токовая нагрузка по мере удаления от источника будет уменьшаться. Поэтому электрические осветительные сети, исходя из экономической целесообразности, строят с убывающей величиной сечения проводов в направлении от источника питания к электроприемникам. На практике для расчетов сечений осветительных сетей при условии наименьшего расхода проводникового материала пользуются упрощенной методикой, выведенной на основании математического анализа и ряда принятых допущений:

где

где М - сумма моментов данного и всех последующих по направлению передачи энергии участков с тем же числом проводов в линии, как и на данном участке; При выборе сечений проводов для первых участков сети следует принимать ближайшие стандартные сечения S cc. По выбранному стандартному сечению данного участка S i c т и его фактическому моменту Mi определяют фактические потери напряжения ΔUф i:

Последующие участки рассчитывают аналогично с учетом оставшихся (или располагаемых) потерь напряжения на них:

После определения сечений участки проверяют по нагреву:

I p i

где I p i – расчетный ток i-го участка; I доп i – допустимый ток выбранного на i-м участке сечения. Расчетный ток определяют по следующим формулам: для однофазной (двухпроводной) сети освещения

для двухфазной (трехпроводной) сети при включении ламп на фазное напряжение

для трехфазной (четырехпроводной) сети

где Р р – расчетная мощность, кВт. Значение коэффициента мощности для различных видов ламп следующее: cosφ = 1 – для сетей с лампами накаливания; 0,95 – для сетей с ЛЛ и компенсированными ПРА; 0,6 – для сетей с лампами ДРЛ. В последнее десятилетие получили распространение низковольтные воздушные сети, выполненные как самонесущая система изолированных проводов (СИП). Используется СИП в городах как обязательная прокладка, как магистраль в сельских зонах со слабой плотностью населения, ответвления к потребителям. Способы прокладки СИП различны: натягивание на опорах; натягивание по фасадам зданий; прокладка вдоль фасадов. Самонесущий изолированный провод (СИП) – это скрученные в жгут изолированные жилы, не требующие специального удерживающего троса. Механическая нагрузка может восприниматься несущей жилой или всеми изолированными жилами жгута. Изоляция жил СИП должна изготовляться из материала, стойкого к влиянию внешней среды, и отвечать требованиям к нераспространению горения. Наибольшее применение СИП нашел в распределительных сетях напряжением до 1 кВ, так как имеет ряд значительных преимуществ над неизолированным проводом. Воздушные линии электропередачи напряжением 0,38 кВ с изолированными проводами (ВЛИ 0,38), выполненные с применением самонесущих изолированных проводов (СИП) относятся к электроустановкам напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью. Эксплуатация ВЛИ 0,38 во многом упрощается и удешевляется благодаря конструктивному ее исполнению. Существенно повышается электробезопасность как обслуживающего персонала, так и населения вследствие отсутствия открытых токоведуших частей. Облегчается возможность выполнения работ (в том числе подключения новых потребителей) на ВЛИ 0,38 без снятия напряжения с минимальным использованием специальных защитных приспособлений. СИП состоят из несущей неизолированной или изолированной жилы, используемой в качестве нулевого провода, и нескольких навитых на него изолированных жил — фазных и уличного освещения. Конструкция СИП - вокруг неизолированной несущей нулевой жилы скручены изолированные основные токопроводящие жилы. Несущая нулевая жила выполнена из алюминиевого сплава высокой прочности. Изоляция выполнена из сшитого полиэтилена. Вопросы для самопроверки

1. Перечислите достоинства и недостатки различных источников света в помещениях. 2. Назовите области применения различных типов светильников. 3. От чего зависит количество светильников в помещении? 4. Каким образом выполняется электроснабжение осветительной установки?

|

(12.7)

(12.7) - сечение провода данного участка, мм;

- сечение провода данного участка, мм;  - приведенный момент мощности, кВт · м; С - коэффициент, зависящий от схемы питания (трех-, двух- или однофазная) и марки материала проводника;

- приведенный момент мощности, кВт · м; С - коэффициент, зависящий от схемы питания (трех-, двух- или однофазная) и марки материала проводника;  , %, - допустимая потеря напряжения в осветительной сети от источника питания до наиболее удаленной лампы (

, %, - допустимая потеря напряжения в осветительной сети от источника питания до наиболее удаленной лампы ( (12.8)

(12.8) сумма моментов всех ответвлений, имеющих иное число проводов в линии, чем на данном участке (а - коэффициент приведения моментов, зависящий от числа проводов на участке и в ответвлении).

сумма моментов всех ответвлений, имеющих иное число проводов в линии, чем на данном участке (а - коэффициент приведения моментов, зависящий от числа проводов на участке и в ответвлении). (12.9)

(12.9) =

=  (12.10)

(12.10) I доп i , (12.11)

I доп i , (12.11) (12.12)

(12.12) (12.13)

(12.13) (12.14)

(12.14)