Изменение погрешностей средств измерений во время их эксплуатации

Поэтому нормирование гарантированных в паспорте СИ пределов допускаемой погрешности производится заводом-изготовителем с 1,25 – 2,5-кратным запасом на старение. Такое превышение пределов допускаемой погрешности над фактическим значением погрешности СИ в момент их выпуска с производства или из ремонта является, по существу, единственным практическим способом обеспечения долговременной метрологической стабильности средств измерений. Это обстоятельство должно быть чётко известно потребителю средств измерений, так как его приходится принимать во внимание при решении многих вопросов организации процессов измерений, поддержания СИ в работоспособном состоянии, оценки допускаемых при измерении погрешностей и т. д. Характер возрастания погрешности СИ во времени показан на рис. 1.9, где приведены результаты поверок на всех цифровых отметках шкалы прибора типа М105 класса точности 0,5 за первые пять лет его эксплуатации. У нового, только что изготовленного прибора (рис. 1.9, а при t = 0) полоса его погрешностей располагается симметрично относительно нуля в границах ±0,09%. Систематическая погрешность отсутствует, так как она устранена благодаря только что проведённой на заводе регулировке или градуировке шкалы прибора, а случайная погрешность составляет одну пятую часть от нормированного предела γкл = 0,5%. Изменение погрешности с возрастом t прибора, наблюдаемое при последующих ежегодных поверках, происходит в виде прогрессирующего смещения и поворота полосы погрешностей, т. е. в виде непрерывного возрастания систематической составляющей погрешности прибора, в то время как размер случайной составляющей определяется шириной полосы погрешностей и остаётся практически неизменным. Из кривых рис. 1.9 видно, как постепенно с возрастом t прибора расходуется обеспеченный при изготовлении запас погрешности на старение. Так, если при t = 0 он составлял 0,4% (из нормированного значения γ; кл = 0,5%), то в возрасте прибора t = 2 года максимальная погрешность прибора на 120-ом делении шкалы достигла 0,23% и запас стал лишь двукратным. При t = 4 года запас на 100-ом делении составлял лишь 0,07%, т. е. всего 1/7 от нормированного γ; кл = 0,5%, а при t = 5 лет запас был уже полностью израсходован, и погрешность прибора на 140-ом делении превысила допускаемую. Аналогичный характер имеет и процесс накопления прогрессирующей погрешности с возрастом цифровых приборов и измерительных каналов измерительных информационных систем (ИИС) или измерительно-вычислительных комплексов (ИВК). Как правило, ИИС и ИВК выполняются достаточно высококачественно, т. е. при изготовлении полосе погрешностей канала стремятся придать вид, показанный на рис.1.10, а. Однако накопление прогрессирующей погрешности приводит, как и у других СИ, к смещению и повороту их полосы погрешностей, т.е. к постепенному расходованию запаса погрешности, созданного при изготовлении. Так, поверка одной из ИИС типа К200 показала, что через несколько лет после выпуска полоса погрешностей имела вид, представленный на рис.1.10, б, т. е. система находилась на пороге выхода из нормированного допуска. А поверка одной из больших ИИС через 5 лет после её выпуска дала для каналов картину, представленную на рис.1.10, в. Таким образом, характер проявления прогрессирующей погрешности с возрастом СИ является единым для всех СИ и пользователь средств измерений не может его игнорировать.

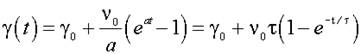

Динамика погрешности СИ подробно рассмотрена в монографии [2] на основе анализа фактических данных для отечественных и зарубежных аналоговых и цифровых приборов и ИИС. Так как заранее не известно, на каком делении шкалы погрешность прибора превысит нормируемое для него значение γ; кл (на 100, 120 или 140-ом на рис. 1.9), то процесс возрастания прогрессирующей погрешности в работе [2] рассматривался как нестационарный случайный процесс, состоящий из пучка реализации, соответствующего траекториям возрастания погрешности на каждой из цифровых отметок шкалы прибора. Далее рассматривалось текущее значение γ;(t) верхней границы этого пучка траекторий в виде его верхней 95%-ой квантили, а достижение ею границы допуска γ; кл принималось за метрологический отказ прибора. Оказалось, что для всех рассмотренных электроизмерительных аналоговых и цифровых приборов текущее значение γ;(t) приведённой погрешности (в процентах) описывается соотношением

где t – возраст прибора с момента его изготовления, лет;

а = -1 / ν 0 – начальная скорость возрастания приведённого значения прогрессирующей погрешности, % / год; γ; 0 – значение приведённой погрешности прибора в момент выпуска из производства, %.

При t = 0 она выходит из точки с ординатой γ; 0, скорость её возрастания постепенно замедляется с отрицательным ускорением а, и при t → ∞ она стремится к установившемуся значению

γ;∞ = γ; 0 + ν 0 Это широко известный процесс стабилизации характеристик СИ с их возрастом, который протекает тем быстрее, чем меньше постоянная времени

Если бы нормируемый класс точности СИ назначался из условия γ; кл = γ;∞, то погрешность СИ γ;(t) достигла бы значения γ; кл лишь при t = ∞, т. е. метрологические отказы за весь срок службы СИ практически бы отсутствовали. Однако в погоне за указываемой в паспорте точностью СИ изготовители назначают γ; кл < γ;∞. В итоге в возрасте прибора t р1, равном, например, 6 лет, погрешность γ;(t) достигает назначенного значения γ; кл, прибор бракуется и направляется в первый метрологический ремонт и регулировку. Если при ремонте его погрешность вновь доводится до значения γ; 0, то её возрастание в дальнейшем идёт согласно штриховой кривой 2 на рис. 1.11 и при t р2, равном, например, 18 лет, он подвергается второму метрологическому ремонту, и т. д. Так как процесс метрологического старения идёт с замедлением, то текущее значение частоты метрологических отказов ω(t) так же убывает с возрастом t прибора, как производная от γ;(t), т. е.

ω 0 = ν 0 /(γ; кл - γ; 0) = ν 0 / γ; з.з. – частота метрологических отказов на момент времени t = 0,1/год; ν 0 – начальная скорость возрастания погрешности, % / год; γ; з.з. – заводской запас погрешности (см. рис. 1.11), обеспечиваемый при выпуске с производства, %. Значения параметров процесса метрологического старения, полученные для некоторых аналоговых и цифровых приборов в монографии [2], показывают, что размер γ;∞ у аналоговых приборов составляет от 1,2 до 2,6% и превосходит размер назначаемого γ; кл в 1,1 – 3 раза. У цифровых приборов это соотношение еще больше: так, у измерительных каналов ИИС типа К200 γ;∞ = 0,68%, т. е. в 3,4 раза превышает γ; кл = 0,2%, а у цифрового вольтметра фирмы "Солартрон" типа 7071 γ;∞ = 0,0185%, т. е. в 9,25 раза превосходит γ; кл = 0,002%. Среднее значение наработки на первый метрологический ремонт t р1, обеспечиваемое заводским запасом на старение, у аналоговых приборов составляет от 4 до 14 лет, а для цифрового вольтметра "Солартрон 7071" t р1 = 1 год. Таким образом, на тех предприятиях, где ремонтные службы обеспечивают ремонтные запасы, примерно равные заводским, погрешность приборов во время эксплуатации изменяется в соответствии с кривой 2 (рис. 1.11), когда за весь срок службы аналогового прибора происходит лишь 1 – 2 метрологических ремонта, например, в возрасте 6 и 18 лет, как это показано на рис. 1.11. Так, наблюдения, проведённые в 1965 – 1975 гг. за двумя тысячами электроизмерительных приборов, эксплуатировавшихся в цехах и лабораториях ЛПЭО "Электросила", показали, что начальное значение погрешности γ; 0 новых или только что отремонтированных магнитоэлектрических приборов классов точности 0,5 и 0,2 составляло примерно 0,4 от класса точности. Однако ремонтные службы многих других предприятий, как показала статистика, приведённая в работе [2], допускают при ремонте выпуск приборов с запасом погрешности, в 2 – 3, а иногда и в 6 раз меньшим заводского. Это обусловлено тем, что размер запаса погрешности при ремонте не оговорен и даже не упоминается ни в одном из нормативных документов Госстандарта, и предъявлять рекламации к службам ремонта, в отличие от заводов-изготовителей, нет юридических оснований. В итоге из ремонта приборы выходят с погрешностью γ; р >> γ; 0, т. е. с ремонтным запасом γ; р.з. << γ; з.з. Вследствие этого, изменение текущей погрешности с возрастом прибора получает вид кривой 3, показанной на рис. 1.11. До первого ремонта прибор работает с заводским запасом погрешности γ; з.з. и частота метрологических отказов невелика, после же первого ремонта он получает ремонтный запас γ; р.з. в 2 – 6 раз меньший заводского. В то же число раз после первого же ремонта возрастает частота метрологических отказов, и прибор бракуется и направляется в ремонт почти ежегодно. Кроме многократной перегрузки ремонтных и поверочных служб, такой "способ" эксплуатации СИ не гарантирует от того, что погрешность прибора превосходит нормированное значение γ; кл задолго до ежегодной поверки, и большую часть года прибор используется с погрешностью больше нормированной. При анализе статистических данных возрастание частоты метрологических отказов после первого ремонта из-за того, что γ; р.з. << γ; з.з. воспринимается как положительное ускорение процесса старения, что и отмечалось некоторыми авторами. Однако такую трактовку этого явления и положительные значения ускорения процесса старения приборов, приведённые, например, в методике [1], теперь следует считать ошибочными, так как положительное ускорение частоты отказов – это не свойство СИ данного типа, а характеристика плохой работы ремонтных служб, ремонтировавших эти СИ. На основании изложенного можно сделать выводы, важные для пользователей средств измерений: метрологическая исправность СИ в течение ряда лет обеспечивается наличием запаса нормированного значения погрешности по отношению к её фактическому значению; заводы-изготовители СИ во избежание рекламации предусматривают начальный запас на старение вплоть до 2,5-кратного, когда γ; 0 = 0,4 γ; кл и γ; з.з. = 0,6 γ; кл. Минимально допустимым является 1,25-кратный запас, когда γ; 0 = 0,8 γ кл и γ з.з. = 0,2 γ кл; хотя эти нормы не регламентированы какими-либо нормативными документами Госстандарта, приборопользователь должен требовать от ремонтных служб их выполнения, так как при получении из ремонта прибора с γ; р = (0,85 ÷ 0,9) γ; кл нет гарантии того, что такого запаса хватит даже на один год эксплуатации.

|

,

, – постоянная времени процесса метрологической стабилизации прибора, лет;

– постоянная времени процесса метрологической стабилизации прибора, лет;