Анализаторы жидкостей.Принцип действия кондуктометрических анализаторов основан на зависимости электропроводности растворов электролитов от концентрации растворенных веществ. В этих растворах часть молекул диссоциирует на положительные и отрицательные ионы, которые соответственно называют катионами и анионами, что придает растворам способность проводить электрический ток. Если жидкость является частью электрической цепи, то она ведет себя как электрическое сопротивление, проводимость k которого определяется выражением:

где χ – удельная проводимость (электропроводность); S и l – площадь сечения проводника и его длина. Чувствительные элементы кондуктометров называются электролитическими измерительными ячейками. По конструкции различают контактные и бесконтактные измерительные ячейки. В контактных измерительных ячейках в анализируемом растворе размещаются электроды, т. е, имеет место гальванический контакт с ним. В бесконтактных измерительных ячейках этот контакт отсутствует, а используется электромагнитное взаимодействие с анализируемым раствором. По числу электродов в контактной измерительной ячейке различают двух-, трех- и четырехэлектродные ячейки.

Простейшей является двухэлектродная ячейка, которая представляет собой камеру с двумя инертными металлическими электродами, заполненную анализируемой жидкостью. Электрическое сопротивление измерительной ячейки определяется выражением

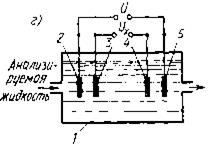

где К – константа измерительной ячейки, зависящая от площади поверхности электродов, расстояния между ними и их конфигурации, определяемая опытным путем. Для уменьшения влияния внешних электромагнитных наводок на результат измерения применяют трехэлектродные ячейки, в которых средний электрод размещен между двумя внешними. Для уменьшения погрешности, связанной с поляризацией электродов, применяют четырехэлектродные измерительные ячейки, в которых функции подвода электрической энергии к ячейке и съема сигнала измерительной информации разделены. В четырехэлектродной ячейке 1 к токовым электродам 2 и 5 подводится стабилизированное напряжение U от источника переменного или постоянного тока и между ними в анализируемой жидкости проходит ток. Электроды 3 и 4 служат зондами для измерения падения напряжения Ux, которое создается током на участке между этими электродами. При измерении указанного падения напряжения компенсационным методом ток в цепи электродов 3 и 4 практически не проходит и они не поляризуются.

Анализируемая жидкость поступает в трубку 3 из диэлектрика, на которую снаружи намотаны обмотки двух трансформаторов – возбуждающего Tp1 и измерительного Тр2. Обмотка 1 трансформатора Tp1 подключена к источнику переменного тока. Раствор анализируемого вещества в трубке 3 образует замкнутый жидкостной виток и является вторичной обмоткой трансформатора Tp1. Под действием ЭДС, наводимой первичной обмоткой 1 в замкнутом витке, в нем проходит ток. Сила этого тока пропорциональна электропроводности анализируемой жидкости. Для измерительного трансформатора Тр2 жидкостный виток служит первичной обмоткой. ЭДС, наводимая в его вторичной обмотке 2, зависит от силы тока, проходящего по жидкостному витку, т.е. определяется электропроводностью анализируемой жидкости. В практике автоматического аналитического контроля наиболее широкое применение имеют кондуктометры с контактными измерительными ячейками. Для измерения сопротивления электролитических измерительных ячеек применяются разные по схемам уравновешенные и неуравновешенные мосты переменного тока. Кондуктометрические анализаторы используются для автоматического контроля концентрации растворов солей, кислот, щелочей и других сред. В зависимости от схемы и конструкции класс точности промышленных кондуктометров составляет 1 – 5%. Диапазон измерений по электропроводности от 1•10 -8 до 1 См/см. Потенциометрические анализаторы. Принцип действия потенциометрических анализаторов основан на измерении потенциала электрода, размещенного в электролите, который зависит от концентрации определяемого компонента. В силу того, что электродный потенциал непосредственно измерить нельзя, его измеряют косвенным путем по ЭДС гальванического элемента, составленного из измерительного электрода 1 и сравнительного электрода 2.

На практике потенциометрические анализаторы применяются в основном для контроля бинарных и псевдобинарных жидкостей. Для измерения сигнала гальванического элемента потенциометрического анализатора используют измерительные приборы и нормирующие измерительные преобразователи. Основное требование к приборам, измеряющим электродные потенциалы – наличие высокого входного сопротивления. Так, при измерении рН оно должно составлять 500 – 1000 Мом. В потенциометрическом анализаторе (рис), который содержит гальваническую ячейку 3 с измерительным 1 и сравнительным 2 электродами, измерение сигнала последней осуществляется с помощью специального автоматического потенциометра с реохордом Rp, питающимся от стабилизированного источника постоянного тока 4.

При измерении сигнал гальванической ячейки сравнивается с падением напряжения на реохорде. Разность напряжений подается на вход усилителя постоянного тока 5 с высоким входным сопротивлением. Постоянный ток преобразуется в переменный, усиливается усилителем 6 и управляет реверсивным двигателем, который перемещает подвижный контакт в сторону уменьшения разности напряжений. Потенциометрические автоматические анализаторы рН имеют диапазон измерений от 0 – 1 до 0 – 14 рН и время реакции 15 – 30 с. Классы точности потенциометрических анализаторов 0,5 –10.

|

Бесконтактные измерительные ячейки применяются при анализе жидких сред, содержащих взвеси, коллоиды, пленкообразующие и кристаллизующиеся компоненты.

Бесконтактные измерительные ячейки применяются при анализе жидких сред, содержащих взвеси, коллоиды, пленкообразующие и кристаллизующиеся компоненты. Оба электрода погружены в исследуемую жидкость, протекающую через ячейку 3. Потенциал измерительного электрода Еи изменяется при изменении концентрации ионов в анализируемой среде, а потенциал сравнительного электрода Еср, не зависит от концентрации ионов в анализируемой среде и остается постоянным. ЭДС такого гальванического элемента Е определяется разностью потенциалов измерительного и сравнительного электродов: Е = Еи – Еср. Измерение этой ЭДС при постоянном потенциале Ecр позволяет получить информацию о концентрации определяемых ионов в анализируемой жидкости.

Оба электрода погружены в исследуемую жидкость, протекающую через ячейку 3. Потенциал измерительного электрода Еи изменяется при изменении концентрации ионов в анализируемой среде, а потенциал сравнительного электрода Еср, не зависит от концентрации ионов в анализируемой среде и остается постоянным. ЭДС такого гальванического элемента Е определяется разностью потенциалов измерительного и сравнительного электродов: Е = Еи – Еср. Измерение этой ЭДС при постоянном потенциале Ecр позволяет получить информацию о концентрации определяемых ионов в анализируемой жидкости.