РАДИОМЕТРА С ПОМОЩЬЮ ОСЦИЛЛОГРАФАСовременная аппаратура, предназначенная для регистрации ионизиру- ющих излучений, преимущественно действует в импульсном режиме. На выходе детектора формируется импульс напряжения, который функцио- нальными электронными средствами усиливается, преобразуется, анали- зируется и в конечном итоге фиксируется в цифровом формате. Массив данных, накопленных в ходе регистрации, обрабатывается программными средствами компьютера с выдачей заключительной информации в удобной для экспериментатора форме.

Контроль за импульсным сигналом при настройке блоков радиометра при подготовке к длительной эксплуатации или в ходе профилактики (ремонта) удобно осуществлять с помощью осциллографа. Этот прибор поз- воляет видеть на мониторе форму импульса и определять его важнейшие параметры: полярность, амплитуду, длительность переднего и заднего фронтов, наличие выбросов и искажений). Эквивалентом большинства практически используемых детекторов мо- жет служить генератор тока (заряда). Нагрузку генератора представляет со- бой цепочка, состоящая из параллельно включенных сопротивления и ем- кости (RC). Процесс преобразования энергии излучения в заряд или ток в генераторе имеет определенную длительность (τд). Эта величина задается физическими процессами, протекающими в детекторе. Параметры получа- ющегося импульса на нагрузке детектора (амплитуда, время нарастания и спада) зависят от соотношения величин RC и τд. Не рассматривая все возможные случаи, остановимся только на самом распространенном вари- анте, когда RC» τд. При таком условии изменение напряжения на нагрузке следует соотношению

где q – заряд, образованный в акте взаимодействия, t – время с начала ак- та регистрации. При этом отношение t /τд задает время нарастания импуль- са до максимума, а экспоненциальный член exp - t / RC – длительность спада импульса.

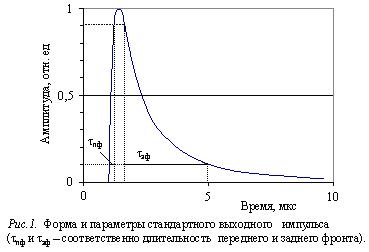

Временные параметры импульса по переднему и заднему фронту фик- сируются в интервале между отметками 0,1– 0,9 (рис. 1) от максимальной амплитуды импульса. Общая длительность импульса определяется на отметке 0,1. Основной вклад в этот параметр, как правило, вносит задний фронт. Наложение импульсов при высокой скорости счета приводит к про- счетам или к искажению амплитудного распределения. Выходной сигнал детектора в электронных цепях радиометра обычно подвергается целенаправленным пребразованиям. Перечислим основные из них: усиление, смена полярности или формы импульса, сокращение дли- тельности, удаление нежелательных выбросов или искажений. Часто возникает необходимость в обеспечении максимального отношения сигнал/шум. Формирование сигнала и установка параметров электронных систем создает благоприятные условия для извлечения из зафиксированного де- тектором массива импульсов максимальной информации об излучении исследуемой пробы с предельно возможностью полнотой и надежностью. Радиометр, предназначенный для регистрации потоков ионизирующего излучения, включает в себя следующие основные блоки (рис.2). Каждый

блок функционально специализирован и оснащен системами регулирова- ния и настройки на оптимальный режим работы применительно к потреб- ностям решаемой задачи. Усилитель-формирователь. Как правило, амплитуда импульса, поступа- ющего с детектора излучения, мала для нормальной работы систем обработки и накопления сигналов. Рабочий диапазон современной электронной аппаратуры лежит в интервале 0,01–10 В. Поэтому импульсы с выхода большинства детекторов нуждаются в предварительном увеличении амплитуды (уси- лении). Эту функцию выполняет усилитель, коэффициент умножения амплитуды сигнала в котором может достигать значений до 106. Основ- ными регулируемыми параметрами усилителя являются полоса пропускания, коэффициент усиления и уровень шума. В спектрометрической аппаратуре для повышения быстродействия и от- ношения сигнал/шум в усилитель включают дифференцирующие и ин- тегрирующие цепи. Важными параметрами усилителя являются стабиль- ность работы во времени, а также постоянство коэффициента усиления во всем динамическом диапазоне амплитуд. Аналого-цифровой преобразователь. На выходе радиометра массив им- пульсов, выданный детектором, должен быть представлен в виде цифро- вой информации, несущей качественную и количественную информацию относительно регистрируемого излучения. Выходная информация может состоять просто из числа отсчетов, зафиксированных радиометром за время экспозиции, или представлять большой массив данных по амплитудному распределению импульсов, полученных с помощью спектрометрических де- текторов высокого разрешения. Процесс аналого-цифрового преобразования, как правило, сопровождается предварительной дискриминацией импульсов по амплитуде. Для выполнения этой функции применяют два типа устройств: а) интегральный дискриминатор, который пропускает в блок регистрации только те импульсы, амплитуда кото- рых превышает установленное пороговое значение; б) дифференциальный ди- скриминатор, который дает доступ в блок регистрации импульсам, амплитуда которых лежит в заданном интервале (между верхним и нижним уровнем дис- криминации). В прецизионных спектрометрах важную функцию выполняет амплиту- доциф ровой пребразователь (АЦП), который преобразует аналоговые сигналы в цифровой формат. Это преобразование позволяет в качестве конечного блока спектрометра использовать микроэвм, которые обеспечены теперь необходи- мым набором служебных программ для обработки больших массивов данных. Практическая работа предусматривает изучение с помощью осциллографа параметров выходного сигнала сцинтилляционного детектора, а также ознакомление с принципом действия некоторых злектронных систем. Блок-схема детектора с монокристаллом NaI(Tl) приведена на рис.3. Анод ФЭУ нагружен на цепочку RC. Емкостная составляющая нагрузки обычно является паразитной и ее стремяться минимизировать путем ра- ционализации монтажа компонентов

|