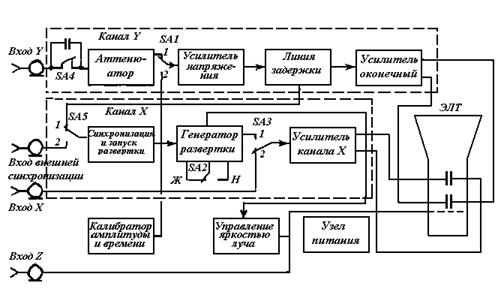

Классификация осциллографов и их структурные схемыВ соответствии со стандартами осциллографы (по назначению, принципу действия и свойствам) различают следующим образом: а) по ширине полосы пропускания — низкочастотные, с полосой до единиц МГц, широкополосные (скоростные), с полосой пропускания до 1000 — 1500МГц; сверхскоростные, с полосой до десятков ГГц; б) по количеству одновременно исследуемых сигналов — для исследования одного сигнала или нескольких (однолучевые, двухлучевые, двухканальные, многолучевые, многоканальные); в) по характеру исследуемого сигнала - для наблюдения непрерывных сигналов, импульсных сигналов, универсальных (пригодных для исследования любых сигналов), специальных (позволяющих детально исследовать специальные сигналы, например телевизионные); г) по масштабу времени, в котором исследуется процесс, — на осциллографы, работающие в реальном и измененном масштабе времени, например запоминающие осциллографы, стробоскопические осциллографы. В последнее время внедрение элементов автоматизации в осциллограф, а также элементов цифровой техники привело к созданию автоматизированных, цифровых и цифровых адаптивных осциллографов. Широко применяются универсальные осциллографы, с помощью которых можно регистрировать непрерывные и импульсные процессы, исследовать пачки импульсов, детально исследовать любую часть сложного сигнала и многое другое. Такие осциллографы делятся на две группы: приборы моноблочной конструкции и приборы со сменными блоками. В последних за счет применения сменных блоков расширяется область их применения. Структурная схема универсального осциллографа показана на рис. 3.31. Как видно из рисунка, исследуемый сигнал, поступая на вход канала Y, усиливается и преобразуется в симметричный.

Рис. 3.31. Структурная схема универсального осциллографа

Применение симметричного выхода в усилителях осциллографа необходимо для уменьшения специфических искажений сигнала, появляющихся в связи с наличием емкости отклоняющих пластин, а также влияния на скорость движения электронов в трубке среднего потенциала пластин. На входе канала Y установлен входной делитель — аттенюатор. В предварительном усилителе канала Y предусмотрена плавная регулировка усиления и перемещения изображения по вертикали. Разделительный конденсатор включается переключателем SA4. На горизонтально отклоняющие пластины трубки поступает вырабатываемое генератором развертки пилообразное напряжение, усиленное усилителем горизонтального отклонения луча (канал X). Регулирование усиления этого усилителя позволяет изменять масштаб изображения по горизонтали и калибровать коэффициент развертки. В зависимости от характера исследуемых сигналов генератор развертки может работать в непрерывном и ждущем режимах (положение Н и Ж переключателя SA2). Чтобы изображение на экране осциллографа было неподвижным и стабильным, необходима синхронизация генератора развертки исследуемым процессом. Для этого на генератор развертки подают короткие синхронизирующие импульсы, сформированные из исследуемого сигнала в устройстве синхронизации и запуска развертки (положение 1 SA5). Чтобы иметь возможность получения изображения функциональной зависимости двух величин, предусмотрена возможность отключения генератора развертки от усилителя X и подачи на его вход внешнего сигнала (положение 2 SA3). Устройство управления лучом по яркости (вход Z) позволяет резко увеличить яркость луча при прямом ходе развертки. С целью улучшения метрологических характеристик осциллографа в него вводятся калибраторы амплитуды и длительности. Коротко - независимо от типа осциллографа в его структуре выделяют следующие основные узлы: узел электронно-лучевой трубки; генераторы разверток, усилители отклонения лучей; узел синхронизации; вспомогательные устройства, служащие для улучшения метрологических характеристик и автоматизации работы осциллографа; узлы питания и регулировки.

|