ТехникаИстория Метание малого мяча, как средство физического воспитания, сформировалось в Древней Греции, где оно входило в программу древних Олимпийских игр. Метание мяча и игры в мяч составляли самые любимые и распространенные игры в Греции и Риме во все периоды существования этих государств. Техника Метание малого мяча с разбега относится к циклическо-ациклической группе скоростно-силовых упражнений. Общая структура движения слагается из ряда фаз. Предварительная часть метания подразделяется на держание снаряда и разбег, который состоит из двух фаз (предварительной и заключительной — бросковых шагов). Финальная часть включает в себя элементы финального усилия и фазу сохранения равновесия после броска (рис. 7.4).

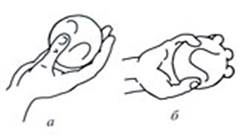

Рис. 7.4 Рис. 7.5 Держание снаряда. Малый мяч удерживается, не прижимаемый к ладони, фалангами пальцев метающей руки. Указательный, средний и безымянный пальцы подобно рычагу размещены сзади мяча, а большой палец и мизинец придерживают его сбоку (рис. 7.5). Перед началом разбега метатель держит снаряд над плечом в согнутой руке. Первая (предварительная) фаза разбега начинается из исходного положения до контрольной отметки, которая подбирается индивидуально. Задача этой части разбега — сообщить системе «метатель—снаряд» первоначальную скорость, в результате чего она приобретает определенное количество движения, и точно попасть ногой на контрольную отметку. Разбег выполняется обычным беговым шагом с оптимальной скоростью, его длина преодолевается за 6 —12 беговых шагов.

Вторая (заключительная) фаза разбега, которая также подбирается индивидуально и зависит от скорости продвижения, длины шагов и способа остановки после броска, начинается от контрольной отметки и заканчивается местом, где выполняется финальное усилие. Задача этой фазы состоит в отведении снаряда для выполнения его «обгона» и в поддержании оптимальной скорости перед финальным движением. Шаги данной части разбега называются бросковыми. Их количество зависит от способа отведения снаряда и колеблется в диапазоне 4ч— 6 шагов. При этом, используя четное количество шагов, метатель должен попасть на контрольную отметку левой ногой, нечетное количество — правой (анализ техники будет проводиться для тех, кто метает мяч правой рукой). В спортивной практике используются различные варианты отведения снаряда при выполнении бросковых шагов («прямо-назад», «дугой вперед-вниз-назад», «дугой вверх-назад» и другие). Наиболее простым и широко распространенным способом, изложенным при анализе техники, которым пользуются большинство метателей, считается отведение «прямо-назад». Оно осуществляется на четыре бросковых шага. Попадая на контрольную отметку левой ногой, метатель безостановочно выполняет первый шаг правой. Стопа ставится прямо по ходу движения, а положение таза остается таким же, как и в первой части разбега. Одновременно начинается поворот плеч направо и постепенное отведение назад согнутой в локтевом суставе правой руки с мячом. Левая рука, согнувшись в локтевом, суставе, движется вперед. Второй шаг, выполненный левой ногой, сопровождается дальнейшим поворотом оси плеч направо почти до угла 90° от и. п. и полным выпрямлением правой руки со снарядом. Таз в этом шаге также поворачивается направо, примерно на 45°. Кисть руки со снарядом располагается немного выше одноименного плеча. Между выпрямленной правой рукой и туловищем образуется прямой угол, который сохраняется в дальнейших движениях. Для поддержания скорости рекомендуется удерживать вертикальное положение туловища. Важно при выполнении шагов разбега свести к минимуму вертикальные колебания ОЦМТ. Подбородок находится у левого плеча. Движения ногами должны быть активными, пружинистыми и выполняться подобно убеганию от снаряда. После второго шага заканчивается процесс отведения снаряда. Третий шаг называется скрестным. Он является связующим звеном между предварительной и финальной частью разгона снаряда. Основная его задача заключается в осуществлении «обгона» снаряда и своевременном выносе левой ноги вперед при постановке правой на опору. Скрестный шаг выполняется путем активного сведения бедер и проталкивания левой ногой, что придает дополнительное ускорение нижним звеньям тела метателя и выводит ось таза вперед по отношению к оси плеч. Таким образом происходит «обгон» снаряда, в результате которого выполняется предварительное натяжение мышечных групп, участвующих в финальном усилии. Туловище при выполнении данного шага отклоняется назад, и плечи увеличивают поворот вправо. Заканчивая скрестный шаг, стопа правой ноги ставится с внешнего свода на пятку с последующим перекатом на носок. Постановка ноги осуществляется близко к проекции ОЦМТ. Левая нога в этот момент после быстрого снятия с опоры (за счет активного проталкивания в результате предварительного сильного натяжения мышц ее передней поверхности) выносится вперед и завершает разбег {шаг четвертый). При осуществлении бросковых шагов очень важно соблюдать ритм их выполнения с акцентом на ускорение в последних шагах перед финалом. Финальное усилие. Заключительная фаза броска начинается до постановки левой ноги в четвертом бросковом шаге в момент прохождения ОЦМТ над правой опорной ногой. Этот шаг выполняется без фазы полета. В финальном движении необходимо скорость, набранную в разбеге, максимально увеличить в момент броска: После прохождения ОЦМТ правая нога начинает активно разгибаться, поворачиваясь бедром внутрь по направлению разбега. С этого момента начинается «захват» снаряда. Элемент «захвата» необходим для последующего натяжения мышц туловища и метающей руки, участвующих во время выпуска снаряда. Левая нога, почти прямая, ставится с пятки на расстоянии около одной стопы влево от линии разбега с дальнейшим переходом в упор на всю стопу. Это необходимо для создания условий вращательно-поступательного движения вокруг оси, условно проходящей через левую стопу и левое плечо. В данный момент (после «захвата») правая рука со снарядом сгибается в локтевом суставе, а предплечье и кисть, оказываясь сзади плеча, супинируются. Левая рука при этом начинает отводиться влево и пронируется. Выпрямив правую ногу и повернув правую часть таза вперед, метатель, осуществляя «тягу» снаряда, выходит грудью вперед, выводит правый локоть вперед-вверх и переходит в положение «натянутого лука», названное так из-за внешнего сходства, где правая рука со снарядом, прогнутое туловище и левая нога образуют соответствующую дугу. Далее, путем сокращения предварительно растянутых мышц и использования инерции системы «метатель-снаряд», происходит разгибание туловища и движение грудью вперед. Заключительная часть финального усилия осуществляется наиболее мощным движением — «рывком». Выпуск снаряда заканчивается хлестообразным движением предплечья и кисти правой руки. Рука со снарядом проходит над плечом. Левая нога в момент броска стопорит движение и полностью выпрямляется. Все элементы финального усилия выполняются как единое движение. Эффективность броска зависит от последовательности торможения звеньев тела в финале, начиная с нижних и заканчивая верхними, для передачи общего количества движения в снаряд. Сохранение равновесия. После выпуска снаряда для погашения инерции движения метатель производит перескок с левой ноги на правую перед дугой, ограничивающей место выполнения броска. Применяемые на практике варианты метания малого мяча с разбега обусловлены индивидуальными особенностями спортсменов и отличаются способом отведения снаряда и количеством бросковых шагов. Отведение «прямо-назад» выполняется некоторыми метателями на 6 бросковых шагов. Отведение «дугой вперед-вниз-назад» осуществляется на 5 бросковых шагов. Особенность этого варианта заключается в движении правой руки, которая с первого броскового шага выпрямляется вперед, затем, не сгибаясь, свободно, по большой амплитуде, одновременно с поворотом плеч вправо на 90° совершает движение по дуге вниз-назад и приходит в такое же положение, как при метании способом «прямо-назад» перед скрестным шагом. Отведение «дугой вверх-назад» выполняется на 4 бросковых шага, при этом на первые два осуществляется отведение мяча назад по дуге вверх-назад без значительного поворота плеч вправо. При третьем шаге правая нога ставится прямо по направлению разбега, и метатель заканчивает его в положении, сходном с положением «натянутого лука». Этот вариант отведения больше способствует точности попадания «в снаряд» и может применяться на начальном этапе обучения или при метании малого мяча в цель с места.

|