Общие представления о грунтах и механике грунтов и основы строительного грунтоведения1.1. Механика грунтов как теоретическая основа проектирования оснований. Исторический обзор развития дисциплины. Основные понятия и определения

Раздел «Механика грунтов» является теоретической базой раздела «Основания и фундаменты», в котором вопросы фундаментостроения рассматриваются на основе основных закономерностей и особенностей инженерно-геологических и гидрологических условий строительной площадки и ее окружения. Указанные закономерности и особенности составляют предмет изучения спецкурса «Инженерная геология». Механика грунтов – раздел механики сыпучих сред, изучающий напряженно-деформированные состояния, условия прочности и устойчивости, а также изменения свойств грунтов под влиянием внешних (механических) воздействий. Механика грунтов есть механика природных дисперсных (мелко раздробленных) материалов и составляет часть общей геомеханики. Последняя включает в себя глобальную и региональную геодинамику, механику Закономерности поведения грунтов также рассматриваются в механике (водопроницаемости, прочности, сопротивления сдвигу).

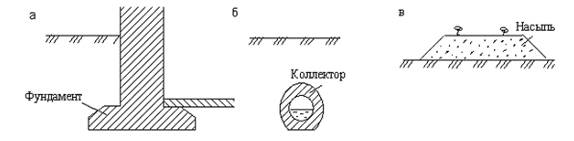

Грунтами называют все рыхлые горные породы каменной оболочки Земли – несвязные (сыпучие) и связные (глинистые), прочность связей которых во много раз меньше прочности самих частиц. Грунты могут служить: основанием зданий и сооружений; средой для размещения в них сооружений (труб, подземных сооружений, тоннелей и др.); материалом для сооружений (насыпи, земляные плотины, сырье для изготовления стройматериалов) (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Использование грунтов: Также грунт – собирательное название горных пород (включая почвы), залегающих преимущественно в зоне выветривания земной коры и являющихся объектом инженерно-строительной деятельности человека. Основанием называется массив грунта, находящийся непосредственно под сооружением и рядом с ним, который деформируется от усилий, передаваемых ему с помощью фундаментов. Если строительные свойства грунтов основания мы специально не улучшаем и не изменяем, то такое основание называется естественным, в отличие от искусственного основания, в котором строительные свойства грунтов преднамеренно нами улучшены для того, чтобы уменьшить сжимаемость грунтов, увеличить их прочность и др. Основания, созданные искусственно уложенными грунтами в результате отсыпки с уплотнением или намыва, также называются искусственными. Фундаментом называется подземная или подводная часть здания или сооружения, служащая для передачи усилий от него на грунты основания и, по возможности, более равномерного их распределения, а также уменьшения величины давлений до требуемых значений. Слой грунта под подошвой фундамента называется несущий слой грунта; остальные слои – подстилающие. Механика грунтов изучает грунты с их широким многообразием свойств и модели грунтов, наделенные одним или несколькими свойствами. Механика грунтов решает следующие задачи: определение напряжений в грунтовой толще, расчет деформаций грунтов и их развития во времени, определение способности грунтов и давления грунтов на ограждения. Кроме того, она рассматривает поведение грунтов при динамических воздействиях (сейсмических, взрывных, ударных, вибрационных).

До ХVI века «теории» строительства не существовало, строили, полагаясь на опыт. Размеры фундамента выбирали в зависимости от прочности грунтов оснований. В конце XVIII века появилась первая теория, рассматривающая сопротивление грунта сдвигу. Первой фундаментальной работой по механике грунтов принято считать исследование Кулона (Франция, 1773) по теории прочности сыпучих тел, известное в современной механике как закон Кулона-Мора. Академик Фусс (Россия, 1801) и инженер Винклер (Франция, 1867) предложили механические модели грунтового основания для расчета конструкций, взаимодействующих с грунтовой средой. Закономерности фильтрационных процессов в песчаных грунтах были впервые установлены Дарси (Франция, 1856) и обобщены в современной механике как закон ламинарной фильтрации Дарси. Труд профессора Буссинеска (Франция, 1885) «О распределении напряжений в упругой почве от сосредоточенной силы» до настоящего времени изучается в курсе механики грунтов и является основополагающим в теории распределения напряжений в грунтовой среде. Механика грунтов как самостоятельная дисциплина возникла с момента опубликования монографии профессора Терцаги (Германия, 1925) «Строительная механика грунтов». Именно ему принадлежит установление основополагающей в теории расчета осадок зависимости, известной как закон уплотнения Терцаги. Существенное развитие механика грунтов получила в работах ученых русской школы: Н. П. Пузыревского (1923), Н. М. Герсеванова (1931), В. А. Флорина (1936), В. В. Соколовского (1942), К. Е. Егорова (1948), В. Г. Березанцева (1948). Первый курс лекций по механике грунтов был подготовлен в СССР профессором Н. А. Цытовичем (1934). В 30-х годах в СССР был организован тогда единственный в мире институт НИИОСП, который затем получил имя его создателя Герсеванова Н. М.

1.2. Состав и строение грунта. Виды грунтов

|

Теория упругости

Теория упругости

Строительная механика

Строительная механика