ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ФИЛЬТРАЦИИ ПЕСКОВ (ГОСТ 25584-90) /1/

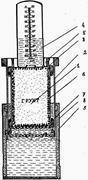

Коэффициент фильтрации является физической характеристикой водопроницаемости грунтов. Он представляет собой скорость фильтрации воды в грунтах при гидравлическом градиенте I, равном единице, и имеет размерность см/с и м/сут. (1 см/с = 1,2·10-3 м/сут). Коэффициент фильтрации для песков определяется в полевых условиях методом откачки или налива в шурфы, расчетными методами (по гранулометрическому составу) или в лабораторных условиях на приборах различных конструкций. Величина коэффициента фильтрации колеблется в больших пределах. Для песков обычно от 0,01 до 0,001 см/с. Значение коэффициента фильтрации используется при определении притока воды в строительные котлованы, при подсчете запасов подземных вод, при проектировании дренажных сооружений, насыпных фильтров и др. Лабораторная работа № 3 предусматривает определение коэффициента фильтрации песчаного грунта в приборе «трубка СПЕЦГЕО» (рисунок 4).

Необходимое оборудование: 1. Секундомер. 2. Сосуд с водой. 3. Трубка СПЕЦГЕО. 4. Термометр

Ход работы: 1. На фильтрационную трубку 6 надевают нижнюю крышку 7 и затем через верх слоями в 1-2 см с легкой трамбовкой наполняют ее песком. Затем на трубку надевают верхнюю крышку 5. 2. В наружный стакан 3 наливают воды примерно на 1/3 его высоты, замеряют ее температуру, и внутренний стакан 2 вывинчивают вверх до отказа. На дно стакана 2 устанавливают фильтрационную трубку и медленно, с остановками, его завинчивают, опуская в нижнее положение для насыщения породы водой, до появления пленки воды на ее поверхности. 3. Вывинчивают внутренний стакан 2 с фильтрационной трубкой вверх до отказа (напорный градиент 1). 4. Заполняют водой мерный цилиндр 4, зажимают его отверстие большим пальцем, и быстро опрокинув его, вставляют в крышку фильтрационной трубки так, чтобы его горлышко соприкасалось с латунной сеткой, плотно лежащей на породе.

5. В таком виде мерный сосуд работает как сосуд Бойля-Мариотта, автоматически поддерживая над породой постоянный уровень воды 1-2 мм. Как только этот уровень вследствие просачивания воды через породу понизится, в мерный цилиндр прорывается пузырек воздуха и вытекает соответствующее количество воды. 6. Если в мерный цилиндр прорываются крупные пузырьки воздуха, это свидетельствует о том, что горлышко трубки отстоит от поверхности породы на значительном расстоянии. В этом случае зарядку прибора повторяют. 7. Отмечают по шкале уровень воды в мерном цилиндре 4, пускают секундомер и через определенное время замечают второй уровень воды в мерном цилиндре, что дает возможность определить расход воды Q, профильтровавшейся за время Т секунд. 8. Для определения среднего значения величины коэффициента фильтрации при напорном градиенте I = 1, замеры воды повторяют при различных положениях уровня воды в мерном сосуде за время Т секунд – 3 раза. Данные записывают в журнал (таблица 4). 9. Опускают внутренний стакан 2 вниз до отметки на шкале 0,6 (напорный градиент равен 0,6) и проводят определение коэффициента фильтрации, согласно пунктам 7 и 8. 10. Коэффициент фильтрации грунта К10, м/сут, приведенный к условиям фильтрации при температуре 100С /1/, вычисляют по формуле:

где

А – площадь поперечного сечения цилиндра фильтрационной трубки, см2 , А = 25 см2; I – градиент напора, I = 1 и I = 0,6; Т = 0,7 + 0,03Тω – поправка для приведения значения коэффициента фильтрации воды при температуре 100 С, где Тω – фактическая температура воды, 0С, при испытании; 864 – переводной коэффициент (из см/с в м/сут). Коэффициент фильтрации вычисляют до второй значащей цифры и для каждого значения напорного градиента подсчитывается среднее значение коэффициента фильтрации.

Таблица 4 – Журнал определения коэффициента фильтрации

11. По величине коэффициента фильтрации, согласно ГОСТ 25100-95 /2/, грунты подразделяются по степени водопроницаемости (приложение А, таблица 4). ВЫВОД: ________________________________________________________________________

ЛИТЕРАТУРА 1. ГОСТ 25584-90. Грунты. Метод лабораторного определения коэффициента фильтрации. – М.: Изд-во стандартов, 1990. – 18 с. 2. ГОСТ 25100-95. Грунты. Классификация. – М.: Изд-во стандартов, 1997. – 34 с.

ВЫВОДЫ

Результаты определения свойств песчаного грунта заносятся в сводную таблицу 5 и могут быть использованы при курсовом или дипломном проектировании как характеристики песка определенной стройплощадки.

Таблица 5 – Сводная таблица свойств песка по данным лабораторных исследований

Классификация грунта по ГОСТ 25100-95 _______________________________________ ___________________________________________________________________________

|

- объем профильтровавшейся воды, см3;

- объем профильтровавшейся воды, см3; - средняя продолжительность фильтрации (по замерам при одинаковых расходах воды), с;

- средняя продолжительность фильтрации (по замерам при одинаковых расходах воды), с;