Признаки возбуждения. Потенциал действия и механизм его возникновения. Классификация раздрожителей.

Раздражимость - способность живых организмов и образующих их систем (органов, тканей, клеток) реагировать на внешнее воздействие изменением своих физико-химических и физиологических свойств. Возбудимость - способность организма, органа, ткани или клетки отвечать на раздражение активной специфической реакцией — возбуждением (генерацией нервного импульса, сокращением, секрецией и др.) Раздражимость и возбудимость характеризуют в сущности одно и то же свойство биологической системы — способность отвечать на внешние воздействия. Однако термин возбудимость используется для определения специфических реакций, имеющих более позднее филогенетическое происхождение. Возбудимость является, следовательно, высшим проявлением более общего свойства раздражимости тканей. Возбуждение - это активный физиологический процесс, который возникает в ткани под действием раздражителя, при этом изменяются физиологические свойства ткани, и наблюдается функциональное отправление ткани. Возбуждение характеризуется рядом признаков: - специфическими признаками, характерными для определенного вида тканей; - неспецифическими признаками, характерными для всех видов тканей (изменяются проницаемость клеточных мембран, соотношение ионных потоков, заряд клеточной мембраны, возникает потенциал действия, изменяющий уровень метаболизма, повышается потребление кислорода и увеличивается выделение углекислого газа). По характеру электрического ответа существует две формы возбуждения: - местное, нераспространяющееся возбуждение (локальный ответ). Оно характеризуется тем, что: Отсутствует скрытый период возбуждения; Возникает при действии любого раздражителя, т. е. нет порога раздражения, имеет градуальный характер; Отсутствует рефрактерность, т. е. в процессе возникновения возбуждения возбудимость ткани возрастает; Затухает в пространстве и распространяется на короткие расстояния, т. е. характерен декремент; - импульсное, распространяющееся возбуждение. Оно характеризуется: Наличием скрытого периода возбуждения; Наличием порога раздражения; Отсутствием градуального характера (возникает скачкообразно); Распространением без декремента; Рефрактерностью (возбудимость ткани уменьшается). Раздражение — процесс воздействия на живой объект внешних по отношению к нему факторов. Раздражители — факторы внешней среды, вызывающие переход биосистемы в активное состояние. Раздражители подразделяются по их биологической значимости, по качественному и количественному признаку. Качественно они могут иметь физическую (электромагнитные волны, электрический ток, механические воздействия и др.) и химическую (газы, химические соединения) природу. По биологическому значению все раздражители относят к адекватным и неадекватным. Адекватным считается такой раздражитель, к восприятию которого данная биосистема специально приспособилась в процессе эволюции. Так, для органа зрения адекватно электромагнитное воздействие в определенном диапазоне длин волн; для слуха — упругие механические колебания среды и т.п. К неадекватным относят раздражители, не являющиеся в естественных условиях средством возбуждения данной биосистемы, но, тем не менее, способные при достаточной силе вызвать возбуждение. Все раздражители (адекватные и неадекватные) в зависимости от их силы подразделяют на пороговые, подпороговые, максимальные, субмаксимальные и супермаксимальные. Порог возбужение - минимальная сила раздражителя, необходимая для возникновения минимального по величине возбуждения. Величина порога является мерой возбудимости ткани. Раздражители, сила которых ниже порога возбуждения, рассматриваются как подпороговые. Если сила раздражения превосходит порог возбуждения, величина ответной реакции ткани (возбуждения) возрастает вплоть до известного, определенного для каждого живого образования предела. Дальнейшее увеличение силы раздражителя уже не ведет к росту ответной реакции. Максимальная сила раздражения - минимальная сила раздражителя, вызывающая наибольший (максимальный) ответ ткани. Раздражители, сила которых меньше или больше максимальной, называются, соответственно, субмаксимальными и супермаксимальными.

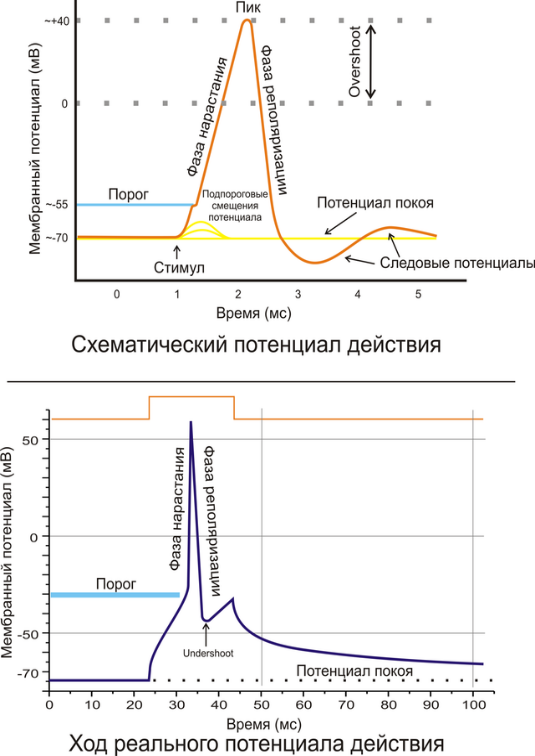

Потенциа́л де́йствия — волна возбуждения, перемещающаяся по мембране живой клетки в виде кратковременного изменения мембранного потенциала на небольшом участке возбудимой клетки (нейрона иликардиомиоцита), в результате которого наружная поверхность этого участка становится отрицательно заряженной по отношению к соседним участкам мембраны, в то время, как в покое она заряжена положительно. Потенциал действия является физиологической основой нервного импульса. Благодаря работе «калий-натриевого насоса» концентрация ионов натрия в цитоплазме клетки очень мала по сравнению с окружающей средой. При проведении потенциала действия открываются потенциал-зависимые натриевые каналы и положительно заряженные ионы натрия поступают в цитоплазму по градиенту концентрации, пока он не будет уравновешен положительным электрическим зарядом. Вслед за этим потенциал-зависимые каналы инактивируются и отрицательный потенциал покоя восстанавливается за счёт диффузии в клетку отрицательно заряженных ионов хлора, концентрация которых в окружающей среде также значительно выше внутриклеточной. Поляризация мембраны живой клетки обусловлена отличием ионного состава с её внутренней и наружной стороны. Когда клетка находится в спокойном (невозбуждённом) состоянии, ионы по разные стороны мембраны создают относительно стабильную разность потенциалов, называемую потенциалом покоя. Если ввести внутрь живой клетки электрод и измерить мембранный потенциал покоя, он будет иметь отрицательное значение (порядка −70 — −90 мВ). Это объясняется тем, что суммарный заряд на внутренней стороне мембраны существенно меньше, чем на внешней, хотя с обеих сторон содержатся и катионы, и анионы. Снаружи — на порядок больше ионов натрия, кальция и хлора, внутри — ионов калия и отрицательно заряженных белковых молекул, аминокислот, органических кислот, фосфатов, сульфатов. Надо понимать, что речь идёт именно о заряде поверхности мембраны — в целом среда и внутри, и снаружи клетки заряжена нейтрально.

Потенциал мембраны может изменяться под действием различных стимулов. Искусственным стимулом может служить электрический ток, подаваемый на внешнюю или внутреннюю сторону мембраны через электрод. В естественных условиях стимулом часто служит химический сигнал от соседних клеток, поступающий через синапс или путём диффузной передачи через межклеточную среду. Смещение мембранного потенциала может происходить в отрицательную (гиперполяризация) или положительную (деполяризация) сторону.

В нервной ткани потенциал действия, как правило, возникает при деполяризации — если деполяризация мембраны нейрона достигает некоторого порогового уровня или превышает его, клетка возбуждается, и от её тела к аксонам и дендритам распространяется волна электрического сигнала. (В реальных условиях на теле нейрона обычно возникают постсинаптические потенциалы, которые сильно отличаются от потенциала действия по своей природе — например, они не подчиняются принципу «всё или ничего». Эти потенциалы преобразуются в потенциал действия на особом участке мембраны — аксонном холмике, так что потенциал действия не распространяется на дендриты).

Рис. 3. Простейшая схема, демонстрирующая мембрану с двумя натриевыми каналами в открытом и закрытом состоянии, соответственно Это обусловлено тем, что на мембране клетки находятся ионные каналы — белковые молекулы, образующие в мембране поры, через которые ионы могут проходить с внутренней стороны мембраны на наружную и наоборот. Большинство каналов ионоспецифичны — натриевый канал пропускает практически только ионы натрия и не пропускает другие (это явление называют селективностью). Мембрана клеток возбудимых тканей (нервной и мышечной) содержит большое количество потенциал-зависимых ионных каналов, способных быстро реагировать на смещение мембранного потенциала. Деполяризация мембраны в первую очередь вызывает открытие потенциал-зависимых натриевых каналов. Когда одновременно открывается достаточно много натриевых каналов, положительно заряженные ионы натрия устремляются через них на внутреннюю сторону мембраны. Движущая сила в данном случае обеспечивается градиентом концентрации (с внешней стороны мембраны находится намного больше положительно заряженных ионов натрия, чем внутри клетки) и отрицательным зарядом внутренней стороны мембраны (см. Рис. 2). Поток ионов натрия вызывает ещё бо́льшее и очень быстрое изменение мембранного потенциала, которое и называют потенциалом действия (в специальной литературе обозначается ПД).

Согласно закону «всё-или-ничего» мембрана клетки возбудимой ткани либо не отвечает на стимул совсем, либо отвечает с максимально возможной для неё на данный момент силой. То есть, если стимул слишком слаб и порог не достигнут, потенциал действия не возникает совсем; в то же время, пороговый стимул вызовет потенциал действия такой же амплитуды, как и стимул, превышающий пороговый. Это отнюдь не означает, что амплитуда потенциала действия всегда одинакова — один и тот же участок мембраны, находясь в разных состояниях, может генерировать потенциалы действия разной амплитуды.

После возбуждения нейрон на некоторое время оказывается в состоянии абсолютной рефрактерности, когда никакие сигналы не могут его возбудить снова, затем входит в фазу относительной рефрактерности, когда его могут возбудить исключительно сильные сигналы (при этом амплитуда ПД будет ниже, чем обычно). Рефрактерный период возникает из-за инактивации быстрого натриевого тока, то есть инактивации натриевых каналов (см. ниже).

|