Составление реферата 15 страницаТипичные выражения: «Это ужасно, что…», «Это позор, что…». «Уступка» дает возможность для условного обобщения даже в случае привлечения противоречивых примеров либо позволяет продемонстрировать реальную или воображаемую терпимость и сочувствие, т. е. составляющие части стратегии положительной самопрезентации. Типичные выражения: «Среди них попадаются и хорошие люди», «Не стоит обобщать, но…», «Голландцы тоже могут так поступать» (последнее является также ходом «сравнение»). «Сдвиг» – ход стратегии положительной самопрезентации. Типичный пример: «Мне-то, в общем, все равно, но другие соседи с нашей улицы возмущаются». «Контраст» – ход, имеющий несколько функций. Риторическую: привлечение внимания к участникам отношения контраста (структурирование информации). Семантическую: подчеркивание положительных и отрицательных оценок людей, их действий или свойств (часто путем противопоставления МЫ-группы и ОНИ-группы) – и все ситуации, где прослеживается конфликт интересов. Типичный пример: «Нам приходилось долгие годы трудиться, а они получают пособие и ничего не делают», «Нам пришлось долгие годы ждать новой квартиры, а они получают квартиру сразу же, как только приедут». Приведем содержание нескольких речевых ходов (тактик), выделенных Ван Дейком. Специалист социально-культурной сферы может использовать их не только при работе с этническими меньшинствами, но и вообще при общении с клиентами. При этом следует отличать просто речь от речевых тактик. В качестве примера приведем следующую речевую ситуацию: Руководитель туристской группы: Водитель автобуса Мухамет работал с нами все дни пребывания в Египте. Он славный парень, отец двоих детей, всегда был внимателен и отзывчив. Завтра он последний день с нами. Может, мы скинемся по доллару и поблагодарим его. Туристы: Ну да, конечно. Через некоторое время один из туристов подходит к руководителю и говорит: «Напрасно вы это затеяли. Мне-то все равно, но другие очень недовольны». Возможны два варианта речевого поведения туриста: 1) это действительно так, и в этом случае разумно было бы обсудить с ним, как с союзником, создавшееся положение; 2) турист использует тактику «сдвига»: он – хороший, а группа – не очень. На самом деле ему просто жалко отдавать свой доллар, а мнение группы может быть совершенно иным. Что касается сферы делового общения, то специалисты выделяют в ней целый ряд специфических речевых тактик. Приведем некоторые из них. «Неожиданность» – использование в речи неожиданной или неизвестной слушателям информации. «Провокация» – на короткое время вызывается реакция несогласия с излагаемой информацией, чтобы использовать этот период для подготовки слушателей к конструктивным выводам, для уточнения и более четкого определения собственной позиции. «Апелляция к авторитету» – для подтверждения правильности излагаемой информации дается ссылка на авторитет слушателей, авторитет науки, авторитет известных ученых, социологов, политологов, деятелей культуры. Дж. Р. Паркинсон приводит такой вариант применения этой тактики в диалогической речи. «Во-первых, узнайте, кто начальник вашего противника. По структурной схеме учреждения, в дирекции, в приемной, у телефонистки. Вы это сможете сделать. Потом позвоните этому начальнику с просьбой решить вашу проблему. Либо сразу попросите направить вас к тому, кто может это сделать. Начальство ответит: «Обратитесь к мистеру…» И, встретив последнего, вы сможете честно сказать: «Мистер… сказал, чтобы я обсудил с вами этот вопрос». Если противник тут же бросится решать вашу проблему – прием сработал. Аминь!». Следует учитывать, что на бытовом уровне авторитетом для партнера по общению скорее всего будут его родители, старшие по возрасту друзья, уважаемый преподаватель и т. п. «Прогнозирование» – основываясь на реальных фактах, давать прогнозы развития ожидаемых событий, чтобы подчеркнуть необходимые ценностные ориентации, определяющие интересы, требования, пожелания. «Внесение элемента неформальности» – учитывая предмет речи, рассказать аудитории, деловому партнеру о собственных заблуждениях, предрассудках, ошибках и их последствиях, чтобы показать, каким образом удалось избежать одностороннего подхода к той или иной проблеме и найти ее новое решение. Это позволит преодолеть сдержанность и предвзятость и изменить мнение в свою пользу. «Прямое включение» – отказаться от растянутого вступления, особенно если партнеры знакомы с предметом речи и имеют необходимый предварительный запас знаний. Это избавит вас от необходимости разъяснять все с самого начала, повысит информативность речи и позволит выиграть время для обсуждения проблемы. «Юмор» – не «засушивать» свою речь. Приводить смешные, парадоксальные примеры, перемежать выступление, беседу веселыми шутками, забавными историями, в том числе и из своей жизни. Следует подчеркнуть особую эффективность этой речевой тактики. Хорошее чувство юмора, умение к месту привести шутку или каламбур в сочетании с невербальными элементами (улыбкой, например) позволят добиться успеха в речевой коммуникации любого уровня. Известный ученый И. Шкловский в книге воспоминаний «Эшелон» приводит такой случай. В 1960 г. в Москву приезжал вице-канцлер Британского Королевского общества, профессор Мартин. Когда он выступал на президиуме Академии наук, ему был задан вопрос: каковы права и обязанности члена Королевского общества? Подтекст вопроса, по мнению Шкловского, был таким: советские академики – слуги народа; а британские – лакеи империализма. Видимо, так же оценил этот вопрос и Мартин. Отвечая, Мартин использовал тактику юмора. Он сказал: «Я вас понял. Начну с обязанностей: каждый член Королевского общества обязан платить в казну общества 5 фунтов. Теперь поговорим о правах: каждый член означенного общества имеет право совершенно бесплатно получать периодические издания своего отделения. Так что быть членом Королевского общества – выгодно, джентльмены». Заканчивал он фразу под громовой хохот собравшихся. «Да-да-да» – партнеру задается три-четыре вопроса, на которые он обязательно должен ответить «да». Тогда, вероятнее всего, и на основной вопрос он также ответит положительно. Это одна из самых древних тактик. Изобрел ее великий древнегреческий философ Сократ и блестяще использовал для убеждения собеседников. Вот как он доказывает некоему Другу, что такое справедливость: Сократ. Послушай же: ведь у меня, так же как и у всех людей, есть правый и левый глаз? Друг. Да. Сократ. И правая и левая ноздря? Друг. Несомненно. Сократ. Значит, когда, говоря об одном и том же, ты одно у меня называешь правым, а другое – левым, то на мой вопрос, что именно ты так называешь, ты ведь можешь ответить: правое – то, что находится справа, а левое – слева? Друг. Да, могу. На этом тактика логически завершена: Сократ убедил Друга в том, что если люди одинаково определяют одно и то же, то так оно и есть на самом деле. Но это только промежуточный вывод, подготовка к достижению цели диалога. И цели Сократ добивается также этой тактикой. Сократ. Далее, значит, и когда ты одно и то же именуешь то справедливым, то несправедливым, ты можешь ответить, что именно справедливо, а что – нет? Друг. Итак, мне мнится, что справедливо все, делающееся должным образом и вовремя, то же, что не делается должным образом, несправедливо. Сократ. Мнение твое превосходно. Значит, делающий все эти вещи должным образом и в должное время поступает справедливо, а тот, кто не делает этого должным образом, – несправедливо? Друг. Да. Сократ. Значит, справедлив тот, кто поступает справедливо, а несправедливо поступающий наоборот? Друг. Это так. Психотерапевты Р. Бэндлер и Д. Гриндер в книге «Рефрейминг: ориентация личности с помощью речевых стратегий» описывают следующую ситуацию. Вирджиния работала с семьей. Отец был банкир, человек профессионально жестокий. Жестокость у него была выдающаяся. Это был неплохой, весьма благонамеренный человек. Он очень заботился о семье и был достаточно внимателен к своим близким, чтобы обратиться к терапевту. Но в основном это был жестокий тип. Жена его была, по терминологии Вирджинии, крайней угодницей. Если кто-нибудь из вас не знает, что такое угодник, я объясню вам: это человек, который со всем готов согласиться и за все приносит извинения. Когда вы говорите ему: «Какая сегодня чудесная погода!», он отвечает: «Да, простите, пожалуйста!» Дочь представляла собой любопытную комбинацию родителей. Она считала отца отвратительным человеком, а мать – очаровательной личностью и всегда была на стороне матери. Но действовала она всегда, как отец. В течение сеанса отец все время жаловался на мать, плохо воспитавшую дочь, поскольку она была упрямой. И вот, когда он в очередной раз повторил эту жалобу, Вирджиния его прервала. Она повернулась к отцу и сказала ему: – Вы ведь человек, немало преуспевший в жизни, не правда ли? – Да. – И что же, вы все это получили просто так? Разве у вашего отца был уже банк и он просто сказал вам: «Ну вот, теперь ты президент банка?» – Нет-нет, я пробился своими силами. – Это значит, что вы довольно упрямы? – Да. – Значит, вы имеете в себе нечто, позволяющее вам достигнуть нынешнего положения и стать хорошим банкиром? И вам иногда приходится отказывать людям в чем-то, что они хотели бы от вас получить, потому что вы знаете, что это могло бы привести к дурным последствиям. – Да. – Итак, в вас есть достаточно упрямое, и оно вас действительно защищает от серьезных опасностей. – Да, конечно. Такие вещи, знаете ли, надо твердо держать в руках. – Так вот, если вы присмотритесь к вашей дочери, вы заметите, что это вы научили ее упрямству, научили ее, как постоять за себя, и этому нет цены. Вы подарили ей нечто, чего нигде не купишь, что может спасти ей жизнь. Представьте себе, как много может означать это упрямство, если ваша дочь отправится однажды на свидание с мужчиной, имеющим дурные намерения. Авторы делают такой вывод из этой ситуации: «Может быть, вы уже уловили, в чем состоит использованный прием. Любое возможное ощущение и любое поведение оказывается уместным, если поместить его в надлежащий контекст, в подходящую рамку». Но это вывод психолога. А с точки зрения речевой коммуникации успех был обеспечен благодаря использованию речевой тактики «да-да-да». «Черный оппонент» – тактика, противоположная только что описанной. Суть ее в следующем. Партнеру по общению задается несколько вопросов с таким расчетом, чтобы на один из них он не смог ответить. Тогда незамедлительно произносится речевая формула: «Вот видите, вопрос не подготовлен». При использовании тактики «черный оппонент» следует иметь в виду: • вопросов не должно быть более трех, в противном случае тактика разрушается и налицо просто предвзятое отношение к собеседнику; • вопросы должны быть достаточно сложными, в ряде случаев неразрешимыми, поскольку если партнер ответит на все вопросы, тактика не сработала; • речевая формула произносится при первом же затруднении с ответом, прекращая (пытаясь прекратить) речевое взаимодействие; • не следует позволять партнеру развивать свой ответ или, особенно, перехватить речевую инициативу. «Подмазывание аргумента» – слабый довод, который может быть легко опротестован, сопровождается комплиментом партнеру по общению. Например: «Вы, как человек умный, не станете отрицать»; «Всем хорошо известны ваша честность и принципиальность, поэтому вы…»; «Человек, недостаточно образованный, не оценит, не поймет приведенный аргумент, но вы…». Иногда собеседнику тонко дают понять, что к нему лично относятся с особым уважением, высоко ценят его ум, признают его достоинства. Следует подчеркнуть, что в системе речевой коммуникации может использоваться множество речевых тактик, причем и тех, которые еще не выявлены специалистами и не описаны в литературе, поэтому важно не только эффективно и уместно использовать тактики, описанные в литературных источниках, но и уметь самому выделять их. Приведем пример анализа речевого поведения, проделанного по тексту из книги Д. Карнеги «Как завоевать друзей и оказывать влияние на людей». Текст представляет собой рассказ выпускника школы общения Д. Карнеги, торгового агента фирмы «Уайт мотор компани» О'Хэйра, о том, как он добивается успеха, продавая грузовики этой фирмы: «Теперь, если я захожу в кабинет покупателя и он говорит: «Что? Уайтовский грузовик? Он никуда не годится. Я и даром его не возьму. Я собираюсь купить грузовик такого-то», я отвечаю: «Послушайте, дружище, грузовик такого-то – хорошая машина. Если вы купите грузовик такого-то, вы не ошибетесь. Эти грузовики изготавливаются прекрасной фирмой и продаются хорошими людьми». Тогда ему нечего сказать. Для спора нет места. Если он заявляет, что грузовики такого-то – самая лучшая машина, а я подтверждаю, что так оно и есть, он вынужден остановиться. Он не может повторять весь день, что «это самая лучшая машина»», если я с ним согласен. Затем мы перестаем говорить о таком-то, и я начинаю толковать о достоинствах уайтовского грузовика. Было время, когда такая перебранка приводила меня в бешенство. Я начинал спорить, возражая против достоинств грузовика такого-то, и чем больше я ругал их, тем больше их хвалил мой потенциальный покупатель, а чем больше он их хвалил, тем больше убеждался в достоинствах продукции моего конкурента». Убеждая своего делового партнера, О'Хэйр использовал речевую тактику, которую условно можно назвать «доказательство от противного». Кстати, потенциальный покупатель не обязательно стремится втянуть О'Хэйра в спор, как тот считает. Возможно, он также использует против него речевую тактику, но иную – тактику «провокации», чтобы выиграть время, получить побольше информации и решить, нужен ли ему грузовик вообще и уайтовский в частности. Не вступая в данном случае в полемику с Карнеги по поводу полного отрицания деловых споров, попробуем определить, во всех ли случаях данная речевая тактика его ученика будет достаточно убедительной и обязательно приведет к успеху. При анализе будем исходить из следующих факторов, влияющих на возможные варианты решения изложенной ситуации: 1. Степень убежденности делового партнера. Если покупатель не имеет твердой убежденности, какой именно грузовик (или продукцию вообще) следует приобрести, речевая тактика «доказательство от противного» окажется эффективной. В случае же твердой убежденности позицию покупателя такой тактикой можно лишь поколебать, что тоже неплохо. Если же покупатель не обладает правом решающего голоса, т. е., например, выражает волю руководителя, который дал ему совершенно четкую установку на приобретение продукции определенной модели или марки, то в этом случае речевая тактика «доказательство от противного» скорее всего не сработает. 2. Степень компетентности делового партнера. Если деловой партнер прекрасно разбирается в достоинствах грузовиков и к тому же является руководителем, то тактика эта, видимо, обречена на неудачу. Если же покупатель компетентен и ему предоставлено руководителем право выбора, то подобная тактика будет эффективной, особенно в сочетании с тактикой «возложение ответственности» («Вы отдаете себе отчет, какую ответственность берете на себя, если не приобретете уайтовский грузовик!»). Если покупатель совершенно не разбирается в достоинствах грузовиков, то ссылка на то, что грузовики такого-то отличные, может предопределить выбор не в пользу уайтовской компании. Поэтому перед выбором того или иного варианта речевого поведения следует провести в процессе диалога речевое тестирование на компетентность. Более того, здесь уместно привести из этой же книги Д. Карнеги высказывание декана Гарвардской коммерческой школы Донхема: «Перед тем как встретиться с нужным мне человеком, я лучше прошагаю два часа по тротуару против его конторы, чем войду в его кабинет, не имея совершенно четкого представления о том, что я скажу и что он, по всей вероятности – в той мере, в какой мне известны его интересы и мотивы, – ответит». 3. Психологические особенности делового партнера. Вернемся к фразе, с которой потенциальный покупатель вступил в диалог: «Что? Уайтовский грузовик? Он никуда не годится. Я и даром его не возьму». Судя по этому высказыванию, произнесенному в повышенном тоне, насмешливо, перед О'Хэйром был человек с доминантным типом общения. Тон, в котором он начал вести переговоры, дает ему возможность показать собственную значимость, скрыть, видимо, недостаточную компетентность (безапелляционность и бездоказательность высказываний нередко являются признаком некомпетентности) и, наконец, как считает Д. Карнеги, вызвать спор. Учитывая все эти факторы, можно констатировать, что речевая тактика «доказательство от противного» выбрана в данном случае удачно. Она позволяет сбить пыл партнера, но не отрицает его значимость как личности, что важно при общении с доминантными натурами; при этом удается уклониться от спора. Следует отметить, что если подобная тактика была бы использована при переговорах с интровертом, с человеком, пассивным в общении, то она, скорее всего, не дала бы ожидаемого результата. Весьма интересно и то, какую этикетную форму обращения выбрал О'Хэйр, вступая в диалог: «Послушайте, дружище…» Не сэр, не друг, не милейший, а именно дружище. «Милейший» звучало бы покровительственно, нейтральное «друг» – суховато и даже, если ошибиться чуть-чуть в интонации, враждебно. Продавец как бы продиктовал потенциальному покупателю правила игры: на время переговоров (а может быть, и в дальнейшем) они становятся приятелями, равными друг другу и уважающими друг друга. Естественно предположить, что тот, к кому обращаются таким образом, либо имеет более низкий (равный) социальный статус, поэтому уравнивание не вызовет у него отрицательных эмоций, либо младше (равный) по возрасту. Однако подобное обращение к человеку выше рангом наверняка вызовет противоположную реакцию, которая выразится примерно в такой речевой форме: «Тоже мне, дружище нашелся! Да я бы не взял тебя простым посыльным в свою фирму!» В завершение краткого анализа этой речевой ситуации стоит привести слова Карнеги, с которыми нельзя не согласиться: «Всегда есть причина, почему другой человек думает и поступает именно так, а не иначе. Выявите эту скрытую причину, и у вас будет ключ к его действиям, а возможно, к его личности». Глава 3.3. Психолингвистические аспекты речевой коммуникации 3.3.1. Основные типы коммуникабельности людей Тактика убеждения нередко зависит от типа собеседника. В качестве примера можно привести классификации, предлагаемые различными специалистами. В.П. Шейнов разделяет собеседников на позитивных, вздорных, всезнаек, болтунов, трусишек, хладнокровных и неприступных, незаинтересованных, «важных птиц» и «почемучек»[44]. Дж. Ягер выделяет следующие управленческие типы собеседников: ломака, решающий с ходу, разведчик, наставник, хвастун, рассказчик, манипулятор, ударник, скрытный, доморощенный психолог, везунчик, нытик[45]. А.П. Панфилова предлагает следующую классификацию деловых партнеров: мыслитель (когнитивный тип), собеседник (эмоционально-коммуникативный тип) и практик (практический тип)[46]. В последнее время активно развивается соционика, изучающая информационное взаимодействие психики человека с окружающим миром. Основы соционики были заложены в трудах К.Г. Юнга и развиты в трудах литовской исследовательницы А. Аугустина-вичюте. В соционике на основании четырех параметров – логика, этика, сенсорика и интуиция – все люди поделены на 16 типов: «Дон Кихот», «Дюма», «Гюго», «Робеспьер/Декарт», «Гамлет», «Максим», «Жуков/Македонский», «Есенин/Тутанхамон», «Наполеон/Цезарь», «Бальзак», «Джек Лондон», «Драйзер», «Штирлиц/Холмс», «Достоевский/Ватсон», «Гексли», «Габен». Существуют классификации, разработанные другими авторами, но все они, как и перечисленные, требуют отдельной углубленной подготовки к практическому использованию. Для успешной речевой коммуникации, особенно в сфере сервиса и туризма, предлагается упрощенная, удобная в использовании и проверенная опытом структура коммуникабельности. Основные коммуникативные типы различаются на основе преобладания следующих речевых характеристик: • доминантность; • мобильность; • ригидность; • интровертность. Доминантный собеседник стремится завладеть инициативой в речевой коммуникации, не любит, чтобы его перебивали. Он нередко резок, насмешлив, говорит чуть громче, чем другие. Чтобы добиться цели общения, особенно в деловой сфере, не рекомендуется перехватывать у доминантного партнера инициативу, перебивать, а также использовать выражения речевого давления («Хватит!», «Замолчи!», «Надоел!» и т. п.). Следует применить стратегию «речевого изматывания». Дождавшись паузы, быстро и четко формулировать свои интересы. Вступление в речь через паузу не выглядит внешне как перехват инициативы, хотя по существу таковым является. С каждой паузой ваша позиция становится все отчетливее, доминантный собеседник вынужден уже с ней считаться и как-то оценивать. Вы добились главного – вас внимательно слушают. Мобильный собеседник не испытывает никаких трудностей в речевой коммуникации. Он легко входит в разговор, говорит много, охотно, нередко интересно, часто перескакивает с темы на тему, не теряется в незнакомой компании. Это один из лучших типов для бытового общения. Однако в деловой сфере постоянное желание мобильного собеседника менять тему снижает эффективность речевой коммуникации. Поэтому следует через резюме, вопросы, выводы возвращать его к теме (кстати сказать, мобильный партнер, как правило, спокойно относится к тому, что его перебили). Иначе можно с удовольствием проговорить весь день (особенно если оба партнера мобильные) и разойтись, так и не уяснив даже основные моменты темы. Ригидный собеседник испытывает трудности обычно при вступлении в речевую коммуникацию. Когда же этап вступления позади, ригидный собеседник четко формулирует свою позицию, логичен, рассудителен. Этот тип наиболее хорош для конструктивного делового общения. Чтобы речевая коммуникация с ригидным партнером была продуктивной, его следует «разогреть» на начальном этапе общения. В данном случае не рекомендуется сразу переходить к предмету речевой коммуникации, предпочтительно расширить вступительную часть, поговорить на отвлеченную тему, создать ситуацию этикетного общения. Если с мобильным партнером вы начнете речевой контакт с разговора на отвлеченную тему, то очень скоро горько пожалеете об этом. Но если с ригидным собеседником вы перейдете к теме без вступления, то вначале будете получать в ответ на ваши вопросы «возможно», «надо подумать», «как сказать» и т. п. Интровертный собеседник не стремится владеть инициативой и готов отдать ее без особых возражений. Он нередко застенчив, скромен, склонен принижать свои возможности, не любит разговоров на интимную тему. Резкие, грубые фразы могут выбить его из колеи, а присутствие при беседе посторонних (особенно незнакомых) лиц заметно сковывает его. Чтобы речевой контакт с интровертным партнером проходил нормально, следует постоянно вербально и невербально показывать, что вы уважаете его как интересного собеседника, цените его высказывания. Не следует перебивать интроверта, опровергать его доводы без мотивации – речевой контакт может неожиданно и надолго прерваться. Лучше беседовать с интровертным партнером. Каждый тип общения по-своему интересен, но незнание особенностей любого из них может привести к отрицательным последствиям. Естественно, далеко не всегда мы имеем дело с абсолютным проявлением в человеке того или иного типа коммуникабельности, но всегда какой-либо тип будет определяющим. Приведем несколько примеров того, как понимание типов общения может оказаться полезным в жизни. Молодые люди встречались некоторое время, прекрасно общались, и решив, что они созданы друг для друга, поженились. Однако уже через месяц они начали ссориться, и с каждым днем все чаще. Что же произошло? Причин может быть много, но основная, возможно, в искривлении общения. Сошлись два доминанта, и если до женитьбы кто-то уступал, то теперь никто уступать не хочет. Скорее всего, если один из них будет сдвигать свою доминантность в сторону ригидности, согласие в доме восстановится. В электричке молодой человек решил познакомиться с девушкой, сидящей напротив. Но на все его вопросы девушка отвечала неохотно: «да», «нет», «может быть». Здесь возможны два варианта: 1) девушка не желает с ним разговаривать; 2) девушка еще не готова с ним разговаривать в силу своей ригидности. Нужно попробовать «разогреть» ее, и если все равно речевой контакт не получится, то остается, к сожалению, первый вариант. Специалисты в области управления отмечают, что интроверты, являясь отличными исполнителями, редко бывают хорошими руководителями. А если вы решили сделать карьеру в управлении, будучи интровертом? Что ж, можно попробовать. Но следует сдвигать свой тип общения в сторону ригидности, при этом жестко контролируя свою речь. И конечно, готовиться к каждой беседе, переговорам в несколько раз основательнее, чем может позволить себе человек, относящийся к мобильному или доминантному типу. 3.3.2. Эго-состояния и речевое общение В 60-х гг. XX в. американский психолог Э. Берн разработал модель эго-состояний (я-состояний). Согласно этой модели «человек в социальной группе в каждый момент времени обнаруживает одно из состояний Я – Родителя, Взрослого или Ребенка. Люди с разной степенью легкости могут переходить из одного состояния в другое». Состояние Родителя. Когда человек начинает думать, говорить, действовать, чувствовать, как это делали его родители или другие люди, пользовавшиеся у него авторитетом в детстве, он попадает в состояние Родителя. Причем неважно, действительно ли эти авторитетные для него люди вели себя именно так, как осталось в памяти. Просто, как считает Берн, «каждый носит в себе Родителя». Состояние Родителя может проявляться двояким образом: 1. Критическое состояние Родителя. В общении реализуется через выражение заповедей, запретов, норм и правил. Примеры: Руководитель своему референту: «Когда Вы, наконец, начнете готовить нормальные справки?» Менеджер турфирмы своему коллеге (раздраженно): «Я не могу все время делать за тебя твою работу». 2. Кормяще-заботливое состояние Родителя. В общении проявляется через выражение одобрения, готовности оказать помощь, навязчивой заботливости. Примеры: Преподаватель на экзамене – студенту: «Не волнуйтесь, вы сейчас обязательно вспомните». Опытная делопроизводитель – молодой сотруднице (заботливо): «Давайте я это сделаю за вас». Состояние Взрослого. Когда человек трезво и по-деловому взвешивает факты, учитывает реальное положение вещей, использует накопленный опыт, он попадает в состояние Взрослого. Состояние Взрослого полезно при решении различных проблем, выражении деловых отношений, участии в дискуссиях, когда необходимо анализировать различные точки зрения. Примеры: Консультант фирмы – клиенту: «Вас устраивает такое решение вопроса?» Администратор гостиницы – директору: «Я готова предоставить вам сведения по оборудованию номеров к четвергу». Состояние Ребенка. Когда человек действует, говорит и чувствует, как он это делал в детстве, он попадает в состояние Ребенка. Это состояние может проявлять себя двумя способами: 1. Приспосабливающийся Ребенок. Проявляется в повиновении, чувстве вины, замкнутости, «уходе в себя». Такое поведение ориентировано на то, чтобы поступить так, как ожидают другие. Примеры: Референт – руководителю (робко): «А как я должен был составить справку?» Администратор гостиницы – директору (подчеркнуто покорно): «Я полностью согласна с вами». 2. Естественный Ребенок. Проявление чувств (радость, обида, грусть и т. д.) человека в состоянии естественного Ребенка не зависит от того, что хотят от него другие. Примеры: Коллега – коллеге: «Ну, старик, ты гений!» Менеджер турфирмы – клиенту: «Это будет прекраснейшая поездка!» Для распознания эго-состояний большое значение имеет знание интонаций, формулировок, невербальных элементов (выражение лица, жесты, поза). Таблица, составленная на основе рекомендаций немецкого специалиста Р. Шмидта, приведенных в книге «Искусство общения», помогает это сделать.

Характеристика эго-состояний Состояние родителя

Состояние взрослого

Состояние Ребенка

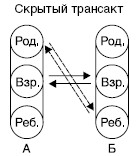

Эго-состояния проявляются через трансакты – любое вербальное и невербальное общение как минимум двух людей.

|