РАСЧЕТ ПРИЗЕМНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ОТ ОДИНОЧНОГО ИСТОЧНИКА

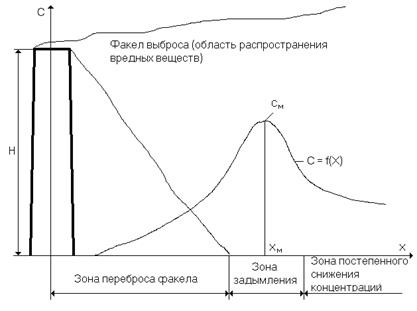

После выхода из устья источника загрязняющие вещества начинают рассеиваться в атмосфере в направлении оси факела выброса. Часть веществ перемещается вверх, часть - горизонтально, часть направляется в нижние воздушные слои. Существенное влияние на характер рассеивания оказывают состояние атмосферы, расположение предприятий, особенности местности, свойства выбросов, высота трубы, скорость ветра и другие факторы. Скорость горизонтального перемещения загрязнений в основном определяется скоростью ветра U (м/с). На скорость вертикального перемещения оказывает влияние целый ряд факторов. Форма струи, вытекающей из устья трубы, и уровень загрязненности приземного слоя атмосферы вокруг источника зависят от степени вертикальной устойчивости атмосферы. Существует 3 типа степеней вертикальной устойчивости атмосферы: конвекция, изотермия и инверсия. При конвекции нижние слои воздуха теплее верхних, происходит интенсивное вертикальное перемешивание слоев, что препятствует концентрированию загрязнений в приземном слое. При изотермии. развивающейся чаще в пасмурную погоду, температура воздуха почти одинакова во всех слоях в 20-30 м от поверхности земли. Концентрации загрязняющих веществ в приземном слое выше, чем при конвекции. При инверсии, возникающей при ясной погоде и малых скоростях ветра, нижние слои воздуха холоднее верхних, в результате чего почти полностью отсутствует вертикальное перемешивание слоев. Это наиболее неблагоприятные условия, при которых происходит интенсивное скопление загрязняющих веществ у поверхности земли. Существует 5 форм струй, выходящих из устья трубы. Наиболее опасна задымленная струя (образующаяся при инверсии), когда вредные вещества стремятся к земле вдоль всей струи. Эта форма струи использована в схеме распределения концентраций вредных веществ в атмосфере при выбросе через высокие трубы (см. рис.2). По мере удаления от источника выброса концентрация вредных веществ в приземном слое атмосферы вначале увеличивается, а затем, достигнув максимума, постепенно уменьшается, что говорит о наличии трех зон загрязнения атмосферы: - зона переброса факела выброса, характеризующаяся невысокой концентрацией вредных веществ в приземном слое; - зона задымления, т.е. зона максимального содержания вредных веществ; - зона постепенного снижения концентраций вредных веществ.

Рис. 2. Распределение приземной концентрации вредных веществ в атмосфере С – концентрация вредного вещества в приземном слое, мг/м3 Х – расстояние от трубы (источника выброса), м H – высота трубы (источника выброса), м

По ОНД-86 [3] рассчитываются возможные концентрации вредных веществ при «неблагоприятных» метеоусловиях, продолжительность которых не превышает 150 часов в течении года. Реальные концентрации вредных веществ в течение года будут значительно ниже расчетных. Основной расчетной величиной является максимальная приземная концентрация вредного вещества См [мг/м3]. Величину максимальной приземной концентрации См (мг/м3) вредного вещества при выбросе нагретой газопылевоздушной смеси из точечного источника с круглым устьем на расстоянии Хм (м) от источника определяют по формуле (1.5)

где А - коэффициент, учитывающий вероятность возникновения «неблагоприятных» метеоусловий в различных регионах страны (с2/3*мг*град1/3/г). Для Нижнего Поволжья, Сибири, Дальнего Востока принимают А=200; для севера и северо-запада европейской территории России, Среднего Поволжья и Урала принимают A=160; для центральной части европейской территории А=140; М - мощность выброса - количество вредного вещества, выбрасываемого в атмосферу в единицу времени, (г/с). Принимается в соответствии с действующими для данного производства нормативами, определяется расчетом или с помощью анализа. Если известна концентрация вещества С*(мг/м3) в выбрасываемой из устья источника пылегазовоздушной смеси, то величина М определяется по формуле:

F - безразмерный коэффициент, учитывающий скорость оседания вредных веществ в атмосферном воздухе. Для газообразных веществ и мелкодисперсных аэрозолей (пыль, зола и т.п.), скорость оседания которых не превышает 0,05 м/с, принимается F=1. Для остальных аэрозолей, выбрасываемых с предварительной очисткой или без нее, коэффициент F принимается следующим образом:

m и n - безразмерные коэффициенты, учитывающие условия выхода газовоздушной смеси из устья источника выброса; h - безразмерный коэффициент, учитывающий рельеф местности (для равнинной местности = 1); DТ - разность между температурой выбрасываемой газовоздушной смеси Тг и температурой окружающего атмосферного воздуха Тв (°С); последняя принимается как средняя максимальная температура наружного воздуха в 13 часов наиболее жаркого месяца года по СНиП 2.01.01-82 "Строительная климатология и геофизика"; V1 - расход пылегазовоздушной смеси из устья источника, (м3/с):

D - диаметр устья источника выброса (диаметр верхней части трубы) (м);

Величина коэффициента m определяется по формуле

где

Величина коэффициента n определяется по формулам (1.12) - (1.14) в зависимости от значения параметра Vм вычисляемого по формуле

Величина максимальной приземной концентрации вредных веществ См достигается на оси факела выброса (по направлению среднего ветра за рассматриваемый период) на расстоянии Хм (м) от источника выброса:

где d - безразмерная величина, определяемая по формулам

После расчета максимальной приземной концентрации загрязнений См в точке, расположенной на расстоянии Хм от источника, можно определить приземные концентрации вредных веществ в любой точке в направлении факела выброса (рис.3):

Рис.3. К определению приземных концентраций вредных веществ в направлении факела выброса; 1 - источник выброса

Для расчетов концентраций С на различных расстояниях Х по оси факела выброса используется формула

Здесь S1 – безразмерная величина, определяемая в зависимости от отношения X/Xм

С наветренной стороны источника выброса (Х<0) значения концентраций вредных веществ принимают равными нулю. Значение приземной концентрации Су вредного вещества на расстоянии у по перпендикуляру к оси факела выброса определяется по формуле

где S2 - безразмерный коэффициент, определяемый в зависимости от скорости ветра U (м/с) и аргумента ty:

|

Направление ветра

Направление ветра

.

.

.

.

- средняя скорость выхода газовоздушной смеси из устья источника выброса (м/с):

- средняя скорость выхода газовоздушной смеси из устья источника выброса (м/с): . (1.8)

. (1.8) ,

,

.

.

.

.

,

,

).

d=4,95 Vм(1+0,28

).

d=4,95 Vм(1+0,28  (1+0,28

(1+0,28

.

.

.

.

.

.

.

.

,

,

,

,