Распределение теплоты, вносимой в котел при сжигании топлива, на полезно использованную теплоту и тепловые потери носит название теплового баланса.

Тепловой баланс составляется на 1кг твёрдого топлива или жидкого топлива и 1 м3 газообразного топлива.

Уравнение теплового баланса имеет вид:

, кДж/кг, кДж/м3 , кДж/кг, кДж/м3

| (5.1)

|

где  - располагаемая теплота топлива;

- располагаемая теплота топлива;

- полезно используемая теплота для производства водяного пара;

- полезно используемая теплота для производства водяного пара;

- потери теплоты с уходящими газами;

- потери теплоты с уходящими газами;

- потери теплоты от химической неполноты сгорания;

- потери теплоты от химической неполноты сгорания;

- потери теплоты от механической неполноты сгорания; (для твёрдого топлива)

- потери теплоты от механической неполноты сгорания; (для твёрдого топлива)

- потери теплоты в окружающую среду;

- потери теплоты в окружающую среду;

- потери с физической теплотой шлаков; (для твёрдого топлива)

- потери с физической теплотой шлаков; (для твёрдого топлива)

Если отнести все слагаемые теплового баланса к располагаемой теплоте и выразить их в процентах, то уравнение (5.1) примет вид:

| (5.2)

|

Коэффициент полезного действия котельного агрегата (брутто) определяется из данного уравнения:

, % , %

| (5.3)

|

Располагаемая теплота топлива определяется по уравнению:

| (5.4)

|

Для большинства видов достаточно сухих и малосернистых твёрдых топлив и газообразного топлива  . Для сильновлажных твердых топлив и мазута учитывается физическая теплота топлива

. Для сильновлажных твердых топлив и мазута учитывается физическая теплота топлива  .

.

, кДж/кг , кДж/кг

| (5.5)

|

где  - теплоемкость мазута;

- теплоемкость мазута;

- температура мазута, обычно она составляет 90÷1400С. Зависит от сернистости мазута, чем больше сернистость,тем выше

- температура мазута, обычно она составляет 90÷1400С. Зависит от сернистости мазута, чем больше сернистость,тем выше  .

.

, кДж/кгК , кДж/кгК

| (5.6)

|

В случае предварительного подогрева дутьевого воздуха в калориферах теплоту такого подогрева  включают в располагаемую теплоту топлива.

включают в располагаемую теплоту топлива.

| (5.7)

|

| (5.8)

|

где G – количество действительно вводимого воздуха, кг/г;

Gо – количество теоретически необходимого воздуха, кг/г;

- энтальпии теоретического объёма горячего и холодного воздуха.

- энтальпии теоретического объёма горячего и холодного воздуха.

При использовании для распыла мазута паромеханических форсунок в топку котла вместе с разогретым топливом поступает пар. Он вносит дополнительную теплоту  .

.

| (5.9)

|

где G – расход пара на 1 кг топлива, кг/кг;

iп – энтальпия дутьевого пара;

2510 – величина расчётной энтальпии водяного пара, сбрасываемого с продуктами сгорания в атмосферу.

При паровом распыливании мазута расход пара составляет G = 0,3÷0,35 кг/кг.

При слоевом сжигании антрацита и подаче пара под решётку G = 0,2÷0,4 кг/кг.

Потеря теплоты с уходящими газами определяется по формуле:

| (5.10)

|

где Jух - энтальпия уходящих газов при  и

и  ,кДж/кг, кДж/м3, определяется по

,кДж/кг, кДж/м3, определяется по  диаграмме;

диаграмме;

- коэффициент избытка воздуха за экономайзером,

- коэффициент избытка воздуха за экономайзером,  - энтальпия воздуха при температуре в котельной tхв=30°C,

- энтальпия воздуха при температуре в котельной tхв=30°C,

определяется по формуле(4.1).

Теплоёмкость воздуха при tхв=30°C составляет схв = 1,29

Потеря теплоты от химической неполноты сгорания  зависит от рода топлива и типа топочного устройства. Опыты показали, что при сжигании твердого топлива в слое

зависит от рода топлива и типа топочного устройства. Опыты показали, что при сжигании твердого топлива в слое  лежит обычно в пределах от 0,5 до30%, а при сжигании в камерных топках – от 0,5 до 1,5%. При сжигании мазута и природного газа q3 = 0,5%.

лежит обычно в пределах от 0,5 до30%, а при сжигании в камерных топках – от 0,5 до 1,5%. При сжигании мазута и природного газа q3 = 0,5%.

Величина потерь теплоты от механической неполноты сгорания топлива  учитывается только для твердого топлива. Для слоевых топок

учитывается только для твердого топлива. Для слоевых топок  может составлять от 1÷2 до 18%, для камерных топок от 1 до 5% [4, табл. 3-14].

может составлять от 1÷2 до 18%, для камерных топок от 1 до 5% [4, табл. 3-14].

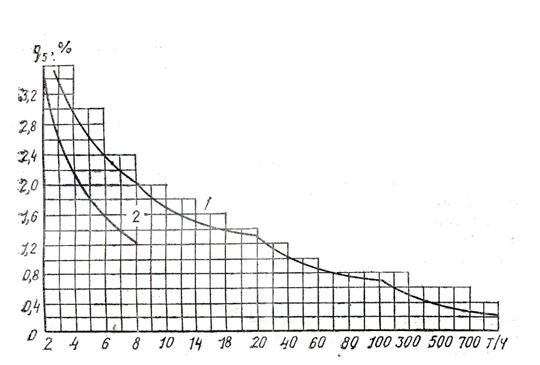

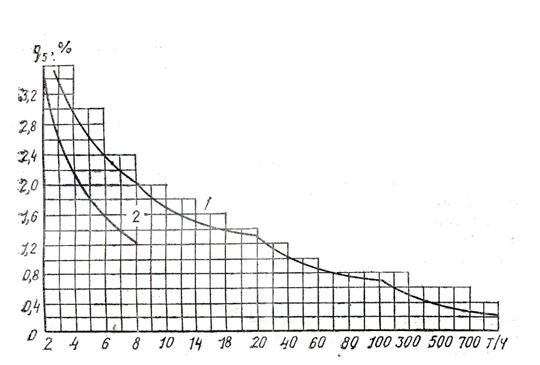

Потеря теплоты от наружного охлаждения  для стационарных паровых котлов принимается по данным рис.2. Распределение

для стационарных паровых котлов принимается по данным рис.2. Распределение  по отдельным элементам котельного агрегата, производится пропорционально количеству теплоты, отдаваемому продуктами сгорания в соответствующем элементе и учитывается введением коэффициента сохранения теплоты

по отдельным элементам котельного агрегата, производится пропорционально количеству теплоты, отдаваемому продуктами сгорания в соответствующем элементе и учитывается введением коэффициента сохранения теплоты  :

:

1 – котёл с хвостовыми поверхностями нагрева (водяным экономайзером или воздухонагревателем);

2 – котёл без хвостовых поверхностей нагрева.

Рис 2. Потери теплоты от наружного охлаждения котла в зависимости от паропроизводительности котла.

| (5.11)

|

Потери теплоты с физической теплотой шлаков q6 определяется по [2, стр 53];

Полное количество полезно используемой теплоты  для производства водяного пара определяется по формуле:

для производства водяного пара определяется по формуле:

, кДж/ч , кДж/ч

| (5.12)

|

где  - паропроизводительность агрегата, кг/ч;

- паропроизводительность агрегата, кг/ч;

i", i' – энтальпия, соответственно насыщенного пара, котловой воды, кДж/кг, принимается при давлении в котле [ Таблица П6];

iп.в – энтальпия питательной воды, кДж/кг, принимается в соответствии с формулой:

iп.в = св∙ tп.в

где св – теплоёмкость питательной воды, принимают равной 4,19 кДж/кг;

tп.в – температура питательной воды, принимают равной 104 оС.

П - процент непрерывной продувки, принимается равным 3%.

Расход топлива, подаваемого в топку, определяется по формуле:

,кг/с, м3/с ,кг/с, м3/с

| (5.13)

|

Расчетный расход топлива определяется с учетом потери теплоты от механической неполноты сгорания, для твёрдого топлива.

| (5.14)

|

6. Расчет теплообмена в топке

Топка парового котла служит для сжигания топлива и получения продуктов сгорания с высокой температурой. Перенос теплоты в топке от факела горящего топлива и высокотемпературных продуктов сгорания к экранным поверхностям нагрева осуществляется, в основном, излучением. Поэтому, расчет теплообмена в топке проводится с условием преобладающего влияния в сложном теплообмене радиационной составляющей.

Целью расчета является определение температуры продуктов сгорания на выходе из топки  , удельной нагрузки на единицу объема топки

, удельной нагрузки на единицу объема топки  . Полученные при расчете значения должны находиться в пределах, рекомендуемых [1].

. Полученные при расчете значения должны находиться в пределах, рекомендуемых [1].

Таблица 6(а). Конструктивные характеристики топки

| Наименование величины

| Обозначение

| Размеры

| ДЕ 4

| ДЕ 6,5

| ДЕ 10

| ДЕ 16

| ДЕ 25

|

| Лучевосприн. поверхность нагрева

|

| М2

| 21,81

| 27,93

| 38,96

| 48,13

| 60,46

|

| Полная поверхность стен топки

|

| М2

| 23,80

| 29,97

| 41,47

| 51,84

| 64,22

|

| Объем топочной камеры

|

| М3

| 8,01

| 11,20

| 17,17

| 22,6

| 29,0

|

| Диаметр труб

| d

| мм

|

|

|

|

|

|

| Шаг труб

| S

| мм

|

|

|

|

|

|

В данном разделе даются показания по ходу выполнения расчета.

Отношение площади стен, занятой лучевоспринимающей поверхностью  к полной площади стен

к полной площади стен  называется степенью экранирования топки:

называется степенью экранирования топки:

| (6.1)

|

При слоевом сжигании топлива:

| (6.2)

|

где  - поверхность зеркала горения, м2.

- поверхность зеркала горения, м2.

При расчетах излучения в топках различают пламя, образующееся при сжигании газа, мазута и твердого топлива. Принимается, что в пламени газа и мазута основными излучающими компонентами являются трехатомные газы CO2 и H2O и взвешенные в них мельчайшие сажистые частицы; в пламени твердых топлив – трехатомные газы CO2

и H2O, частицы золы и кокса.

При сжигании газового и жидкого топлива коэффициент теплового излучения факела определяется по формуле:

| (6.3)

|

где  ,

,  - коэффициенты теплового излучения светящейся части факела и несветящихся газов. Коэффициент

- коэффициенты теплового излучения светящейся части факела и несветящихся газов. Коэффициент  находится по номограмме П 3,

находится по номограмме П 3,

Коэффициент  определяется также по номограмме П 3 при

определяется также по номограмме П 3 при

(6.4)

(6.4)

S – эффективная величина излучающего слоя.

, I/м МПа , I/м МПа

| (6.5)

|

|

где  - коэффициент ослабления лучей сажистыми частицами, образующихся в ядре факела:

- коэффициент ослабления лучей сажистыми частицами, образующихся в ядре факела:

, I/м МПа , I/м МПа

| (6.6)

|

где  ,

,  - содержание углерода и водорода в рабочей массе топлива, при сжигании природного газа.

- содержание углерода и водорода в рабочей массе топлива, при сжигании природного газа.

| (6.7)

|

При сжигании твердого топлива коэффициент ослабления лучей топочной средой  определяется коэффициентом ослабления лучей трехатомными газами (

определяется коэффициентом ослабления лучей трехатомными газами ( ), золовыми частицами (

), золовыми частицами ( ) и горячими коксовыми частицами (

) и горячими коксовыми частицами ( ).

).

| (6.8)

|

где  - определяется по рисунку П.9 приложения;

- определяется по рисунку П.9 приложения;

- см. табл. 4;

- см. табл. 4;

- коэффициент ослабления лучей коксовыми частицами равен 10 I/м МПа;

- коэффициент ослабления лучей коксовыми частицами равен 10 I/м МПа;

- коэффициент, зависящий от вида топлива, для низкореакционных топлив (АШ, ПА, Т)

- коэффициент, зависящий от вида топлива, для низкореакционных топлив (АШ, ПА, Т)  , для высокореакционных: каменных, бурых углей

, для высокореакционных: каменных, бурых углей  ;

;

- коэффициент, зависящий от способа сжигания топлива, при камерном

- коэффициент, зависящий от способа сжигания топлива, при камерном  , при слоевом

, при слоевом  .

.

Параметр М, учитывающий характер распределения температуры по высоте топки при сжигании газа и мазута определяется по формуле:

| (6.9)

|

при сжигании твердого топлива:

| (6.10)

|

где  - относительное местоположение максимума температуры пламени.

- относительное местоположение максимума температуры пламени.

Для камерных топок и верхнем отводе газов:

| (6.11)

|

где  - высота расположения оси горелки, см. чертеж, м;

- высота расположения оси горелки, см. чертеж, м;

- расстояние от пода топки до середины выходного окна, м.

- расстояние от пода топки до середины выходного окна, м.

При горизонтальном развитии факела, (для котлов серии ДЕ)  для котлов серии ДЕ 25-14 ГМ;

для котлов серии ДЕ 25-14 ГМ;  - для остальных котлов.

- для остальных котлов.

Значение параметра М в формулах 6.8 и 6.9 не должно быть выше 0,5.

Полученная по рисунку П.4 действительная температура газов на выходе из топки  , сравнивается с ранее принятой температурой.

, сравнивается с ранее принятой температурой.

Если их значения отличаются менее чем на 500С, то уточнения расчета не требуется, в противном случае производится перерасчет. Полученная температура на выходе из топки будет численно равна температуре газов на входе в газоход.;

Порядок расчета топки приведен в табл.6.

Таблица 6. Расчет теплообмена в топке

| Рассчитываемая величина

| Обозначение

| Размерность

| Формула и обоснование

| Расчет

|

|

|

|

|

|

|

| Коэффициент избытка воздуха в топке

|

| -

| [ табл.2]

|

|

| Теплота, вносимая дутьевым воздухом

| Qв

|

|

|

|

| Полезное тепловыделение в топке

| Qт

|

|

|

|

| Энтальпия

|

|

|

|

|

| Теоретическая температура горения

|

| oС

| По  диаграмме, по диаграмме, по

|

|

| Лучевоспринимающая поверхность

| Fл

| м2

| Табл. 6 (а)

|

|

| Полная поверхность стен топки

| Fст

| м2

| Табл. 6 (а)

|

|

| Объем топки

| Vт

| м3

| Табл. 6 (а)

|

|

| Степень экранирования топки

|

| -

| Ф-ла 6.1 или 6.2

|

|

| Эффективная толщина излучающего слоя

| S

| м

|

|

|

| Температура на выходе из топки

|

| oС

| 900÷1100

|

|

| Суммарная поглощательная способность 3-х атомных газов

|

|

|  ,

где P=0,1МПа ,

где P=0,1МПа

|

|

| Коэффициент ослабления лучей 3-х атомных газов

|

|

|

|

|

| Сила поглощения потока

|

|

|

|

|

| Коэффициент теплового излучения несветящихся газов

|

|

|

|

|

| Коэффициент ослабления лучей сажистыми частицами

|

|

| Ф-ла 6.6

|

|

| Коэффициент теплового излучения несветящихся газов

|

| -

| Ф-лы 6.4,6.5

|

|

| Коэффициент усреднения

|

| -

|

|

|

| Коэффициент теплового излучения факела при сжигании мазута и газа

|

| -

| Ф-ла 6.3

|

|

| Коэффициент теплового излучения факела при сжигании твердого топлива

|

| -

| Ф-ла 6.8, рис. П.3

|

|

| Условный коэффициент загрязнения лучевоспринимающей поверхности

|

| -

|

|

|

| Относительный шаг труб настенного экрана

|

| -

| Таблица 6а

|

|

| Угловой коэффициент экрана

| x

| -

|

|

|

| Коэффициент тепловой эффективности экранов

|

| -

|

|

|

| Тепловыделение в топке на 1 м. ограждающей поверхности

|

|

|

|

|

| Параметр

| М

| -

| Формула 6.9 или 6.10

|

|

| Температура газов на выходе из топки

|

|

|

|

|

| Энтальпия газов на выходе из топки

|

|

| По  диаграмме диаграмме

|

|

| Коэффициент сохранения теплоты

|

|

| Ф-ла 5.11

|

|

| Количество теплоты, воспринятое в топке

|

|

|

|

|

| Среднее тепловое напряжение лучевоспринимающей поверхности нагрева

|

|

|

|

|

| Теплонапряжение топочного объема

|

|

|

|

|

, кДж/кг, кДж/м3

, кДж/кг, кДж/м3

- располагаемая теплота топлива;

- располагаемая теплота топлива; - полезно используемая теплота для производства водяного пара;

- полезно используемая теплота для производства водяного пара; - потери теплоты с уходящими газами;

- потери теплоты с уходящими газами; - потери теплоты от химической неполноты сгорания;

- потери теплоты от химической неполноты сгорания; - потери теплоты от механической неполноты сгорания; (для твёрдого топлива)

- потери теплоты от механической неполноты сгорания; (для твёрдого топлива) - потери теплоты в окружающую среду;

- потери теплоты в окружающую среду; - потери с физической теплотой шлаков; (для твёрдого топлива)

- потери с физической теплотой шлаков; (для твёрдого топлива)

, %

, %

. Для сильновлажных твердых топлив и мазута учитывается физическая теплота топлива

. Для сильновлажных твердых топлив и мазута учитывается физическая теплота топлива  .

. , кДж/кг

, кДж/кг

- теплоемкость мазута;

- теплоемкость мазута; - температура мазута, обычно она составляет 90÷1400С. Зависит от сернистости мазута, чем больше сернистость,тем выше

- температура мазута, обычно она составляет 90÷1400С. Зависит от сернистости мазута, чем больше сернистость,тем выше  , кДж/кгК

, кДж/кгК

включают в располагаемую теплоту топлива.

включают в располагаемую теплоту топлива.

- энтальпии теоретического объёма горячего и холодного воздуха.

- энтальпии теоретического объёма горячего и холодного воздуха. .

.

и

и  ,кДж/кг, кДж/м3, определяется по

,кДж/кг, кДж/м3, определяется по  диаграмме;

диаграмме; - энтальпия воздуха при температуре в котельной tхв=30°C,

- энтальпия воздуха при температуре в котельной tхв=30°C, зависит от рода топлива и типа топочного устройства. Опыты показали, что при сжигании твердого топлива в слое

зависит от рода топлива и типа топочного устройства. Опыты показали, что при сжигании твердого топлива в слое  учитывается только для твердого топлива. Для слоевых топок

учитывается только для твердого топлива. Для слоевых топок  для стационарных паровых котлов принимается по данным рис.2. Распределение

для стационарных паровых котлов принимается по данным рис.2. Распределение  :

:

, кДж/ч

, кДж/ч

- паропроизводительность агрегата, кг/ч;

- паропроизводительность агрегата, кг/ч; ,кг/с, м3/с

,кг/с, м3/с

, удельной нагрузки на единицу объема топки

, удельной нагрузки на единицу объема топки  . Полученные при расчете значения должны находиться в пределах, рекомендуемых [1].

. Полученные при расчете значения должны находиться в пределах, рекомендуемых [1].

называется степенью экранирования топки:

называется степенью экранирования топки:

- поверхность зеркала горения, м2.

- поверхность зеркала горения, м2.

,

,  - коэффициенты теплового излучения светящейся части факела и несветящихся газов. Коэффициент

- коэффициенты теплового излучения светящейся части факела и несветящихся газов. Коэффициент  находится по номограмме П 3,

находится по номограмме П 3, (6.4)

(6.4) , I/м МПа

, I/м МПа

- коэффициент ослабления лучей сажистыми частицами, образующихся в ядре факела:

- коэффициент ослабления лучей сажистыми частицами, образующихся в ядре факела: , I/м МПа

, I/м МПа

,

,  - содержание углерода и водорода в рабочей массе топлива, при сжигании природного газа.

- содержание углерода и водорода в рабочей массе топлива, при сжигании природного газа.

определяется коэффициентом ослабления лучей трехатомными газами (

определяется коэффициентом ослабления лучей трехатомными газами ( ), золовыми частицами (

), золовыми частицами ( ) и горячими коксовыми частицами (

) и горячими коксовыми частицами ( ).

).

- определяется по рисунку П.9 приложения;

- определяется по рисунку П.9 приложения; - см. табл. 4;

- см. табл. 4; - коэффициент, зависящий от вида топлива, для низкореакционных топлив (АШ, ПА, Т)

- коэффициент, зависящий от вида топлива, для низкореакционных топлив (АШ, ПА, Т)  , для высокореакционных: каменных, бурых углей

, для высокореакционных: каменных, бурых углей  ;

; - коэффициент, зависящий от способа сжигания топлива, при камерном

- коэффициент, зависящий от способа сжигания топлива, при камерном  , при слоевом

, при слоевом  .

.

- относительное местоположение максимума температуры пламени.

- относительное местоположение максимума температуры пламени.

- высота расположения оси горелки, см. чертеж, м;

- высота расположения оси горелки, см. чертеж, м; - расстояние от пода топки до середины выходного окна, м.

- расстояние от пода топки до середины выходного окна, м. для котлов серии ДЕ 25-14 ГМ;

для котлов серии ДЕ 25-14 ГМ;  - для остальных котлов.

- для остальных котлов.

диаграмме, по

диаграмме, по

,

где P=0,1МПа

,

где P=0,1МПа