Исследование особых точек системы.Влияние гормонов и нейромедиаторов на клетку осуществляется обычно по одному из трех путей: а) изменение распределения веществ в клетке; б) химическая модификация клеточных белков; в) индукция или репрессия процессов белкового синтеза. В последующем эти первичные эффекты приводят к изменению количества и активности регуляторных белков клетки, а также скорости ферментативных процессов, что вызывает физиологический ответ тканей на гормональный сигнал. Одним из основных механизмов, лежащих в основе гормонального влияния на распределение (компартментализацию) веществ в клетке, является изменение ионной проницаемости клеточных мембран. Ионные каналы, работа которых регулируется нейромедиаторами, представляют собой олигомерные белковые комплексы, пронизывающие клеточную мембрану. Свойства этих олигомерных образований таковы, что молекула нейромедиатора, связываясь со специфическим участком на ионном канале, вызывает открывание или закрывание канала. Регуляторное влияние белково-пептидных гормонов, простагландинов, катехоламинов и др. опосредовано через систему вторичных посредников. В качестве последних могут выступать циклический АМФ (цАМФ), циклический ГМФ (цГМФ), инозитол-1,4,5-трифосфат, диацилглицерин или ионы Са2+. Диацилглицерин и инозитол-1,4,5-трифосфат образуются при активации фосфолипазы С, гидролизующей фосфоинозитиды. Образование этих посредников приводит к выходу ионов Са2+ из эндоплазматической сети и стимуляции протеинкиназы С.

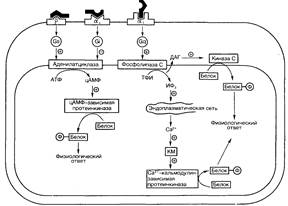

Рис. 5.5. Механизм проведения гормонального сигнала в клетке при участии вторичных посредников.

На рис. 5.5 показан молекулярный механизм действия катехоламинов на клетку. Характер и степень выраженности эффекта гормона [V.G.31] будут определяться соотношением в клетке числа активированных b‑адренорецепторов, сопряженных с Gs‑белком, α2‑рецепторов, сопряженных с Gi-белком, и α1‑рецепторов, сопряженных с Gq‑белком. Gs‑ и Gi‑белки могут соответственно активировать или ингибировать аденилатциклазу, синтезирующую цАМФ из АТФ. Gq-белок может активировать фосфолипазу С, которая из трифосфоинозитида (ТФИ) синтезирует диацилглицерин (ДАГ) и инозитолтрифосфат (ИФ3). цАМФ активирует протеинкиназу, фосфорилирующую соответствующие субстраты. ИФ3, имеющий фосфат в положениях 1, 4 и 5 инозитола, связывается с рецептором — каналоформером, расположенным на эндоплазматической сети, и вызывает выход ионов Са2+ в цитоплазму. Ион Са2+ взаимодействует с кальмодулином (КМ), в результате чего он присоединяется к кальцийзависимой протеинкиназе и тем самым активирует ее. ДАГ остается в мембране и присоединяется к протеинкиназе С, вызывая ее активацию. Разрушение или удаление из цитоплазмы клетки вторичных посредников блокирует гормональное влияние. В подавляющем большинстве случаев эти процессы также стимулируются гормонами. Через один и тот же биохимический механизм гормон может как вызвать, так и погасить определенный биологический эффект. В каждой клетке функционирует система, регулирующая чувствительность рецепторов к гормону. Проиллюстрируем ее на примере[V.G.32] рецептора, сопряженного с G-белками, отметив, что основные закономерности этой регуляции присущи любому типу мембранного рецептора. Обычно уровень гормонов, действующих через активацию этих рецепторов, повышается на несколько минут. Этого времени достаточно, чтобы произошло образование нужного количества вторичных посредников (цАМФ, ионы Са2+, диацилглицерин и т. п.), которые вызовут активацию соответствующих протеинкиназ и последующее за этим фосфорилирование белков. Если же уровень гормона сохраняется повышенным в течение десятков минут или нескольких часов (из-за сверхмощного влияния внешних или внутренних сигналов на эндокринную железу, патологического состояния или фармакологического влияния), то развивается десенсибилизация соответствующего рецептора. Сначала протеинкиназа, которая есть в плазматической мембране практически всех клеток, фосфорилирует рецептор, в результате чего его сродство к гормону снижается в 2—5 раз. Фосфорилирование рецептора может происходить также под действием протеинкиназы, активированной вторичными посредниками. В результате этих реакций нарушается сопряжение рецепторов с G-белками. По этой причине связывание гормона с рецептором не приводит к активации внутриклеточных эффекторов (аденилатциклазы, фосфолипазы и др.). Если эти механизмы десенсибилизации не устраняют регуляторный сигнал, то происходит интернализация гормон‑рецепторных комплексов, они переходят с поверхности внутрь клетки. При снижении концентрации гормона в крови эти рецепторы могут вновь встроиться в плазматическую мембрану. Если же этого не происходит, то интернализованные рецепторы разрушаются под действием лизосомальных ферментов.

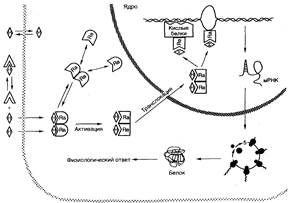

Рис. 5.6. Механизм действия стероидных гормонов. Ra и Rb — две субъединицы рецепторов; Н — гормон[V.G.33].

На определенных стадиях онтогенеза или при достижении критического отклонения от нормы того или иного фактора гомеостаза (гипотермия, гипогликемия, гипоксия, потеря крови и др.) включается медленная, но наиболее мощная система эндокринной регуляции, действующая через стероидные и тиреоидные гормоны. Молекулы этих регуляторов, будучи липофильными, легко проникают через липидный бислой и связываются со своими рецепторами в цитоплазме или ядре (рис. 5.6). Затем гормонрецепторный комплекс связывается с ДНК и белками хроматина, что стимулирует транскрипцию определенных генов. Трансляция мРНК приводит к появлению в клетке новых белков, которые вызывают биологический эффект этих гормонов. Стероидные и тиреоидные гормоны могут также репрессировать некоторые гены, что реализуется в биологический эффект путем уменьшения количества соответствующих белков в клетке. Эффект действия этих гормонов на содержание того или иного белка в клетке реализуется не путем ускорения-замедления транскрипции функционирующих генов, а за счет включения-выключения новых генов.

Программные вопросы Физиология желез внутренней секреции Структурно-функциональная организация эндокринной системы. Эндокринные железы, диффузная эндокринная система. Образование, выделение, перенос и распад гормонов. Основные механизмы действия гормонов. Саморегуляция эндокринной системы. Связи желез внутренней секреции и нервной системы. Теле- и парагормональная регуляция функций. Методики изучения желез внутренней секреции. Гипоталамо-гипофизарная система. Нейросекреты гипоталамуса: либерины и статины. Функциональные связи гипоталамуса с гипофизом. Гипофиз. Гормоны аденогипофиза. Гормоны нейрогипофиза. Щнитовидная железа. Тиреоидные гормоны и их роль в регуляции обмена веществ и энергии, в росте и развитии организма. Кальцитонин, его роль в регуляции обмена кальция и фосфора. Регуляция деятельности щитовидной железы. Околощитовидная железа и ее роль в регуляции гомеостаза кальция и фосфора. Эндокринная функция поджелудочной железы. Роль ее гормонов в регуляции углеводного, белкового и липидного обменов. Регуляция эндокринной функции поджелудочной железы. Надпочечники. Гормоны коркового вещества надпочечников, их роль в регуляции обмена веществ и функций организма. Функции мозгового вещества надпочечников. Регуляция функций надпочечников. Половые железы. Мужские и женские половые гормоны, их роль в регуляции обмена веществ и функций организма. Половые циклы. Эндокринная функция плаценты. Регуляция эндокринной функции половых желез. Эпифиз. Гормоны, их роль в регуляции функций организма (биологические часы и др.). Вилочковая железа, ее функции. Гормоны гастро-энтериновой системы. Тканевые гормоны. Регуляторные пептиды. Участие эндокринной системы в интегративной приспособительной деятельности организма. Возрастные особенности эндокринной системы.

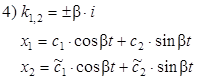

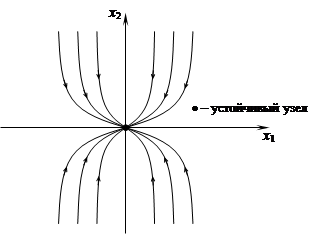

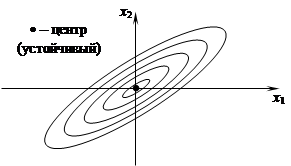

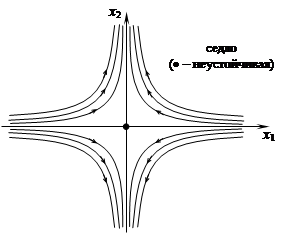

[1] ++750+С.836 [2] --135-С.404 [3] --135-С.404 [4] ++750+С.523 [V.G.1]С.242 [V.G.2]С.243 [V.G.3]С.244 [V.G.4]С.245 [V.G.5]С.246 [V.G.6]С.249 [V.G.7]С.250 [V.G.8]С.251 [V.G.9]С.252 [V.G.10]С.253 [V.G.11]C.254 [V.G.12]C.255 [V.G.13]С.256 [V.G.14]10-1598 [V.G.15]С.257 [V.G.16]С.258 [V.G.17]С.259 [V.G.18]10* [V.G.19]С.260 [V.G.20]С.261 [V.G.21]С.262 [V.G.22]С.263 [V.G.23]С.264 [V.G.24]С.265 [V.G.25]С.266 [V.G.26]С.267 [V.G.27]С.268 [V.G.28]С.269 [V.G.29]С.270 [V.G.30]С.271 [V.G.31]C.272 [V.G.32]C.273 [V.G.33]C.274 Исследование особых точек системы. Если система неоднородная, а ji(t) – ее решение, то с помощью замены yi = xi(t) – ji(t) систему можно свести к однородной, причем решение ji(t) исходной системы будет соответствовать нулевому решению полученной однородной системы. Таким образом, на устойчивость исследуют нулевое решение соответствующей однородной системы. Пусть мы рассматриваем характеристическое уравнение некоторой системы:

I) n = 2

II) n ³ 2 1) Если вещественные части корней характеристического уравнения отрицательны, то решение устойчиво, причем, если нет комплексных корней, то асимптотически. 2) Если хотя бы один корень имеет положительную вещественную часть, то решение неустойчиво.

|

3) k 1 ¹ k 2, k 1 > 0, k 2 < 0

3) k 1 ¹ k 2, k 1 > 0, k 2 < 0