ЭМАНСИПАЦИЯ ТЕРЦОВЫХ, СЕКУНДОВЫХ И ТРИТОНОВЫХ СВЯЗЕЙОбщая закономерность, постоянно встречающаяся в гармонии с середины XIX в., — это тенденция к автономной значимости аккорда (отсюда в целом большая протяженность аккорда, различие в скорости гармонических смен как специальный аспект гармонической техники). Во взаимодействии с многоразличными факторами расширения тональности, с усилением многозначности гармоний, с интенсивностью их местных связей все это создает новый механизм тональной функциональности, сплошь и рядом до неразличимости близкий к классическому типу «трехфункциональности» S-D-T, но и тут же, в соседнем построении или обороте совершенно в него не укладывающийся. Сама эта непоследовательность говорит не о том, что мы имеем дело с новой системой функциональности (система, по-видимому, не была бы столь непоследовательной), а о том, что на наших глазах происходит переход от великой классической тонально-функциональной системы гармонии к какой-то новой системе звуковысотной организации. С музыкально-исторической точки зрения, это исторически-эпохальное событие — переход от системы гармонии нового времени (XVII-XIX вв.) к качественно новому явлению гармонии XX в. — сравнимо, по меньшей мере, с другими такими же, например с наступлением самого так называемого нового времени около 1600 г. Такого рода смены эпох не происходят за десять-двадцать лет. Переход от модальной гармонии Возрождения к тонально-функциональной гармонии нового времени занял по приблизительному подсчету примерно сто лет (середина XVI — середина XVII в.). Новая, не менее радикальная смена на переходе к XX в., по-видимому, занимает такое же или соизмеримое протяжение. Вероятно, поэтому приходится то и дело отмечать возникновение или закрепление новых качеств системы где-то с середины XIX в., а многие примеры этого нового, наоборот, легко заимствовать из первой половины XX в. К числу важнейших средств дальнейшего развития и обновления системы гармонии относится, безусловно, функциональная эмансипация расширенно-тональных основных тонов — медиант верхних и нижних, субмедиант нижних и верхних, секундовых и тритоновых ступеней. При рассмотрении различных функциональных процессов в расширенной тональности (аккорды увеличенной сексты, мажоро-минор и т. д.) неоднократно можно было наблюдать, как рядом с незыблемо доминирующими D и S обособляются уже явно несводимые к модификациям «единственно существенных» основных гармоний (то есть уже самостоятельные) функциональные единицы — гармонии верхнеполутонового, верхнебольшетерцового, нижнеболынетерцового соотношения с тоникой. Яркий пример — «секста Чайковского», аккорд с основным тоном на нVI ступени. Его, конечно, очень легко произвести от параллели минорной субдоминанты — по образцу того, как классическая функциональная теория трактует аккорд (н)vi в минорном ладу. Однако если знак

действительно указывает на реально действующую связь нVI с тоникой, проявляющуюся, например, как в начале I части сонаты Бетховена ор. 27 № 2 (cis-moll), где ход баса обрисовывает то самое отношение, о котором говорит функциональное обозначение

то в «сексте Чайковского» не только нет такого хода, но и сам звук 4 активно отрицается его хроматической альтерацией. Другой пример типичного аккорда увеличенной сексты — DнII6< в теме 2-й симфонии Скрябина (см. пример 260А), где эта гармония не только не имеет ни одного из звуков функционального остова доминанты — ее 1 и 5, — но оба этих звука активно отрицаются имеющимися и находящимися в резко диссонантном отношении к ним нII5(>)2>-1(>). И таких явлений — масса. В результате на стадии уже далеко зашедшего расширения тональности вынужденно рушится сам изначальный классический принцип тонально-функциональной гармонии — принцип сведения всех гармоний тональности к единственным трем функциональным значениям, S-D-T. Возникает уже система многоступенных отношений к тонике, как прямых (ранее «основных»), так и косвенных («побочных», «опосредованных»). В гармонии расширенной системы перевешивает принцип ценности каждой ступени над принципом динамического подчинения самым сильным центростремительным движениям к тонике. Если классическая триада S-T-D отражает «просвещенческую» монистическую рационалистическую оптимальность, то функциональный плюрализм расширенной тональности характеризуется тенденцией к индивидуализированности тонально-функциональной системы. (Индивидуализированность здесь начинается с избирательности функциональных опор для данного сочинения, чего не было в классической тональности.) Все это и означает эмансипацию внеквинтовых отношений к тонике. (В целях терминологического удобства возможно называть классические функции S-T-D квинтовыми, а все прочие — терцовые, секундовые и тритоновые — внеквинтовыми.)Терцовые, секундовые и тритоновые отношения становятся — в большей или меньшей степени — самостоятельными (или относительно самостоятельными) функциями, вступающими в сложные отношения с акустически сильнейшими кварто-квинтовыми. Реализуемая возможность нового статуса терцово-секундовых (и тритоновых) функций отнюдь не уравнивает их, тем более — механически, с квинтовыми. Сила связующего действия и вместе с тем сила звукового обновления, характеризующие классические квинтовые функции, не обнаруживаются в таких пропорциях и с такой определенностью во внеквинтовых; в этом смысле они — «не-функции». Следовательно, самому понятию функции здесь неминуемо придается хотя и до неразличимости близкое, но все же существенно иное значение. Оно как бы расщепляется на две стороны: более общую — подходящую для всех видов автономных значений (и квинтовых, и внеквинтовых) и конкретно-характерную — присущую данному интервальному типу связи (малосекундовому в отличие от большесекундового, секундовому в отличие от терцового, терцовому в отличие от секундового и всем им вместе в отличие от кварто-квинтового). Все функциональные отношения в классической системе были не только однотипны, но и однородны, так как функции были только кварто-квинтовыми, и сверх того, кварта и квинта не имеют интервальных разновидностей (как, например, терции, которые могут быть большими и малыми). Идея классических функций — действие силы, позднеромантических — выражение характеров. Особая сложность связана с тем, что прежние значения и соподчинения, проистекающие из монистической кварто-квинтовости, сами по себе не устраняются. Более того, в большинстве случаев они остаются принципиально преобладающими, и до тех пор, пока функциональное преобладание квинтовых функций сохраняется, мы имеем дело со старой, а не с новой тональностью. Эмансипированная внеквинтовая функциональность на базе обычной тонической опоры при получении ею полного господства дала бы систему гармонии вроде Хиндемитовой, где тональным процессом управляет не принцип триады S-D-T, а принцип додекады «Reihe l» (Хиндемита) со сложной иерархией отношений всех двенадцати автономных основных тонов. Эмансипация внеквинтовых основных тонов и придание им статуса самостоятельных функциональных типов и видов делает лишь первые шаги на этом пути, до конца которого остается еще «дистанция огромного размера». Функциональные свойства внеквинтовых функций определяются, в первую очередь, характером тех или иных соответствующих им интервалов. Поскольку, однако, эти интервалы развернуты во времени и представляют собой горизонтальные отношения двух основных тонов, а реально слышимые звукоотношения связаны с построенными на этих основных тонах теми или иными аккордами, то даже сравнительные характеристики типов разноинтервальных функциональных связей носят несколько приблизительный и условный характер. Если иметь в виду соотношения трезвучий как основного и наиболее частого вида аккордов, то свойства функциональных связей можно выразить примерно так: Таблица 19

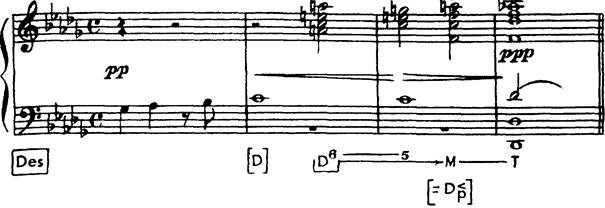

Конечно, при других гармонических элементах характер связи может изменяться более или менее сильно. Например, при тритоновых сменах мажорных (малых) септаккордов (сцена колокольного звона из «Бориса Годунова» Мусоргского; у Скрябина среднего и позднего периодов) несвязность соотношения основных тонов сочетается с остинатной повторяемостью (а это больше, чем связность) звуков тритона; отсюда яркая характеристичность подобного соотношения. Все это может объединяться с прежней (или переродившейся) ролью фундаментного тона функции (в сцене звона — с ролью центрального тона с, тонической примы хора «Слава»). Развивающийся процесс функциональной эмансипации внеквинтовых функциональных отношений покажем на музыкальных образцах (пример 273). Пример 273А. Разрешающийся в тонику аккорд мотивирован так, что практически исключается его функциональное слышание через активно отрицаемый контекстом звук доминантовой примы (as). Пример 273Б. Аккорд нIII9 невозможно трактовать как °Тр (наиболее естественная связь), так как функция его очевидно доминантового характера (как и в другом сходном эпизоде, при словах «Вот в золото и бархат»), но в качестве ˚6D7 он к основному аккорду доминанты едва ли ближе, чем к Т; получается автономная малая медианта: m. Пример 273В. Функциональная сущность подобных последований — нижнетерцовые аккорды на общей терции (Τ1), то есть в единственном значении нижней (большой) и верхней (малой) субмедианты 273 A) Ж. Бизе. «Кармен»

|