ПиломатериалыПиломатериалы делятся на: 1) пластины; 2) четвертины;

3) брусья – пиломатериалы толщиной и шириной более 10см. Брусья, в зависимости от числа пропиленных сторон, бывают двух-, трёх - и четырёхкантные;

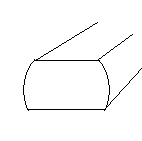

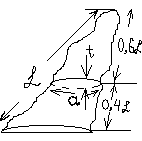

4) бруски – пиломатериалы толщиной менее 10см, а шириной – менее двойной толщины; 5) доски – толщиной также не более 10см, но шириной более чем в 2 раза превышающей толщину; 6) шпалы – особый вид крупных пиломатериалов, предназначенных для укладки под рельсы железных дорог. 7) горбыль – срезанная наружная часть бревна. Широкие стороны пиломатериалов называются пластями, узкие – кромками. Если кромки пропилены на всю длину, то такие пиломатериалы называются чистообрезными, если пропилены больше половины длины – обрезными, а если пропилены меньше половины или не пропилены совсем – необрезные. Остатки округленной боковой поверхности на кромках пиломатериалов называются обзолами. Объём пиломатериала определяется как произведение ширины, толщины и длины. При определении объёма необрезных досок ширину их надо измерять на середине длины. Так как ширина необрезных досок на верхней и нижней сторонах может быть неодинаковой, то обмеряют ширину вверху и внизу и берут среднее значение. Объём вычисляют обычным способом. Тупокантные брусья в поперечном сечении не имеют вершин углов, поэтому площадь поперечного сечения оказывается меньше площади соответствующего прямоугольника на величину площади четырёх треугольников. Площадь этих треугольников в сумме равна квадрату гипотенузы. Тогда площадь поперечного сечения тупокантного бруса будет равна: γ=а·в – ℓ2, а объём V=(а·в– ℓ2)·L Объём горбыля определяют по формуле: V=g 0,4L х L, где: g 0,4L – площадь сечения горбыля на 0,4 длины от комля; L – длина горбыля. g 0,4L = 2/3 а х t, где: а - ширина горбыля на 0,4 длины от комля; t - толщина горбыля в том же месте.

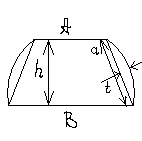

Объём шпалы, имеющей форму двухкантного бруса, можно определить, вписав в её сечение трапецию и два сегмента, тогда площадь сечения шпалы будет равна: g = А – ширина верхней постели;

h – толщина шпалы; а – длина непараллельной стороны трапеции; t – высота боковых сегментов.

4.Учёт дров В зависимости от влажности дрова делятся на: воздушносухие – менее 25% влаги; полусухие – 25-50% влаги; сырые – более 50% влаги. В зависимости от теплотворной способности дрова делятся: I группа – твердолиственные породы (дуб, ясень, клён, ильм), берёза, лиственница; II группа – сосна, ольха; III группа – остальные породы (ель, кедр, пихта, осина, тополь, ива, липа). Дрова должны иметь следующую длину: 0,25; 0,33; 0,50; 0,75; 1,00метра. Для углежжения допускаются дрова длиной 1,25м. С согласия потребителя возможна заготовка и сдача дров длиной, кратной перечисленным размерам. Отклонение по длине не должно быть больше ±2см. Дрова толщиной 3-14см можно заготавливать в круглом виде. Дрова толщиной 15-25см раскалываются пополам. Толщиной 26-40см – на четыре части. Поленья диаметром более 40см нужно раскалывать на столько частей, чтобы сторона полена не превышала 20см. В поленнице не должно быть более 20% мелких дров размером 3-6см. Дрова обрубаются от сучьев, кору очищать не обязательно. Дрова укладываются в поленницы на подкладки. Концы поленниц закрепляют кольями или клетками. Высота поленниц – 1,0; 1,5 и 2,0м. В одну поленницу укладывают дрова только одной длины. Торцы поленьев должны быть выровнены. Для полусухих и сырых дров делается надбавка по высоте поленницы в размере 3% на усушку. Высота поленницы измеряется в трёх местах по выбору принимающего и берётся среднеарифметическое значение. Высота подкладок и припуск на усушку не включаются. Объём получается как произведение длины, ширины и высоты. Количество плотной древесины в складочном кубометре дров бывает различным: чем больше между поленьями пустот, тем меньше в поленнице древесной массы и тем меньше коэффициент полнодревесности. Коэффициент полнодревесности – это отношение объёма плотной древесной массы ко всему объёму поленницы. Коэффициент полнодревесности всегда меньше единицы. Если умножить объём поленницы на коэффициент полнодревесности, то получим объём в плотных м3. Чем правильнее форма ствола, из которого получены поленья, чем меньше на них сучьев и чем ровнее кора (а тем более, если её нет), тем плотнее можно уложить поленницу, а, следовательно, коэффициент полнодревесности будет больше. Длинные поленья уложить плотно труднее, чем короткие, поэтому их коэффициент полнодревесности будет меньше. При перепиливании длинных поленьев объём поленницы уменьшается, а коэффициент возрастает. При перекалывании – наоборот. Уменьшение объёма поленницы при перепиливании называется упилом, а увеличение его при раскалывании – приколом. При помощи коэффициента полнодревесности можно и, наоборот, перевести объём плотных кубометров в складочные (поделить). Обычно значение коэффициента полнодревесности берут из специальных таблиц, где они даны в зависимости от породы, формы поленьев (круглые, колотые), их длины и толщины. В среднем коэффициент полнодревесности для дров равен 0,68 (≈0,7). При пользовании таблицей переводных коэффициентов могут возникнуть разногласия, касающиеся плотности и тщательности кладки. В таких случаях коэффициент определяют на месте опытным путём. Для этого с лицевой стороны поленницы намечают прямоугольник высотой равной высоте поленницы и длиной не менее 8м. В прямоугольнике проводят углём или мелом диагональ по всем торцам. Диагональ должна пересечь не менее 60 поленьев. Длину диагонали, а также длину всех отрезков диагонали на поленьях замеряют и определяют коэффициент полнодревесности путём деления длины суммы всех отрезков на длину диагонали. Если плотность кладки окажется иной чем в таблице, то необходимо либо переложить поленницу, либо сделать перерасчёт её кубатуры. Коэффициент полнодревесности при научно-исследовательских работах определяется при помощи ксилометра. Ксилометры бывают с постоянным и переменным уровнем воды. Представляет интерес определения коэффициента полнодревесности методом точечной палетки. При этом поленницу фотографируют, на фотографию накладывают палетку и считают, какое количество точек попадает на торцы от их общего количества на поленнице. 5.Учёт хвороста Хворост укладывается в кучи комлями в одну сторону. Их торцы выравниваются. Высота кучи – 1м. К этой высоте добавляется неучитываемая надбавка на усушку в размере 15% для хвороста и 20% для хмыза (хворост длиной менее 2м.). По бокам куча хвороста закрепляется кольями с подпорками. Обмер объёма кучи ведётся в складочных кубометрах: ширина и высота замеряются по комлевой выкладке, длина – по средней длине стволиков. Для перевода складочных объёмов в плотные применяются коэффициенты полнодревесности: для хвороста длиной до 2м (хмыза) – 0,10; длиной 2-4м – 0,12; длиной более 4м, но диаметром комлей до 4см – 0,20.

|

·h+2

·h+2  аt =

аt =  , где:

, где: В – ширина нижней постели;

В – ширина нижней постели;