Задача 10.Определить допустимую глубину спуска насосных труб при глубинно-насосной эксплуатации (для случая поднятия трубного насоса при заклиненном плунжере). Исходные данные: Таблица 8.5

Принять: НКТ с высаженными наружу концами; колонна штанг одноступенчатая. Дополнительные данные: значения предела текучести для равнопрочных труб приведены в таблице 8.3. Вес 1м штанг:

9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕСА КОЛОННЫ ШТАНГ Для привода плунжера скважинного насоса используют штанги длиной 8м диаметрами 16, 19, 22 и 25 мм. Штанги имеют резьбу и участок с квадратным сечением для захвата специальными ключами при свинчивании и развинчивании. Соединяют штанги специальными муфтами (рис. 9.1). При сборке ступенчатой колонны штанг применяют переводные муфты, позволяющие соединить штанги диаметром 16 и 19, 19 и 22, 22 и 25 мм. Штангам приходится работать при знакопеременных нагрузках, при значительных силах трения, вибрации; они несут нагрузку от веса столба жидкости и нагрузку от собственного веса. В зависимости от условий эксплуатации применяют штанги с различными прочностными характеристиками. Для изготовления используют стали марки 40 или легированные хромом, никелем, молибденом с термообработкой и последующим поверхностным упрочнением токами высокой частоты.

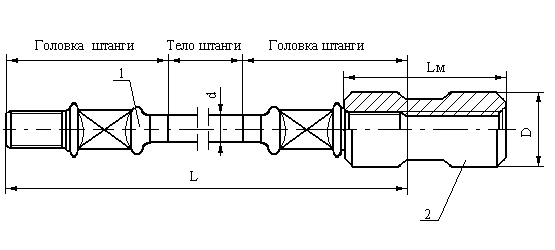

Рис. 9.1. Насосная штанга и соединительная муфта: 1 - насосная штанга; 2 - соединительная муфта; L - длина штанги; Lм - длина муфты; d - диаметр штанги; D - диаметр муфты. Вес колонны штанг в воздухе рассчитывают по формуле: Ршт = q × H, (9.1) где q - вес одного метра штанг в воздухе, Н; Н - длина колонны штанг, м. Вес колонны штанг в жидкости: Рl шт = Ршт × Карх, (9.2) где Карх - коэффициент, учитывающий потерю веса штанг, помещенных в жидкость: rШТ - rЖ Карх = ¾¾¾, (9.3) rШТ где rШТ - плотность материала штанг, кг/м3; rЖ - плотность жидкости, кг/м3 и определяется по формуле (5.3). Содержание воды в продукции может быть определено по формуле: Qв b = ¾¾¾¾, (9.4) Qн + Qв

где Qн, Qв - дебит скважины по нефти и воде соответственно, м3/сут. Задача 11. Определить вес колонны штанг в жидкости для заданных условий. Таблица 9.1

Плотность материала штанг принять равной 7850 кг/м3.

10. РАСЧЕТ ПРОСТОГО ТРУБОПРОВОДА ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ НЕФТИ

При проектировании промысловых трубопроводов важной задачей является оценка потерь давления или напора на преодоление гидравлических сопротивлений, возникающих при движении жидкостей и газов. Рассмотрим структурный элемент схемы сбора продукции скважин на примере НГДУ «Туймазанефть» (рис. 10.1).

Рис. 10.1. Структурный элемент схемы сбора продукции скважин НГДУ «Туймазанефть»: 1 - скважина; 2 - выкидная линия; 3 - сборный коллектор; ГЗУ - групповая замерная установка; УПС - установка предварительного сброса воды; УКПН - установка комплексной подготовки нефти; КС - компрессорная станция. Потери давления (напора) на трение определяются по формуле Дарси-Вейсбаха: L v2 Dр = l ¾¾-.r, (10.1) 2D или L v2 h = l ¾¾¾¾, (10.2) D 2g где Dр - перепад давления, обусловленный трением, Па; h - потеря напора на трение, м; L, D – соответственно, длина и внутренний диаметр трубопровода, м; r - плотность жидкости, кг/м3; v - средняя скорость жидкости в трубопроводе, м/с; g - ускорение свободного падения, м/с2; l - коэффициент гидравлического сопротивления. Скорость потока определяется по формуле: 4 Q v = ¾¾¾, (10.3) p D2

где Q - объемный расход жидкости, м3/с. Коэффициент гидравлического сопротивления l рассчитывается по формулам (6.5) - (6.6) в зависимости от числа Рейнольдса. При известной скорости потока параметр Рейнольдса рассчитывается по формуле Re = vD/n, (10.4) где n - кинематическая вязкость жидкости, м2/с. В рельефном трубопроводе перепад давления (или потери напора) определяется с учетом разности геодезических отметок Dz: L v2 Dр = l ¾¾¾.r + (-) Dzr g, (10.5) 2 D

а потери напора – по формуле:

L v2 h = l ¾¾¾¾ + (-) Dz, (10.6) D 2g

где Dz определяется разностью конечной zК и начальной zН отметок трубопровода. Кроме гидравлических потерь на трение могут быть потери напора в результате изменения направления, сужения или расширения потока (задвижки, краны, клапаны, колена, повороты и др.), которые называют потерями на местные сопротивления. При большой длине трубопровода роль местных сопротивлений обычно невелика и ими в расчетах пренебрегают. При гидравлических расчетах трубопроводов небольшой длины (до 1 км) потерю напора на местные сопротивления учитывают по формуле:

v2 hМС = x ¾¾, (10.7) 2g где x - коэффициент местного сопротивления, зависящий от Re, формы местного сопротивления и шероховатости, а для запорных устройств - от степени их открытия. Приближенные значения коэффициентов некоторых местных сопротивлений (x) приведены ниже:

Полный перепад давления с учетом местных сопротивлений и рельефа местности определяется по формуле L v2 v2 Dр = l ¾¾¾¾ r + åx ¾¾ r +(-) Dzr g = 2 d 2

L v2 = (l ¾ + åx) ¾¾ r +(-) Dzr g. (10.8) d 2

|