Окончание таблицы 5.1

Они широко применяются в промышленности для инициирования эмульсионной и растворной полимеризации. Для правильного выбора инициатора полимеризации необходимо располагать данными, характеризующими скорость его распада при температуре реакции. Наиболее универсальной характеристикой является период полураспада инициатора

где kрасп - константа скорости мономолекулярной реакции распада инициатора; [I0] и [I] - начальная и текущая концентрации инициатора. Фотохимическое инициирование. При облучении мономера УФ-светом молекулы, поглотившие квант света, возбуждаются и затем распадаются на радикалы, способные инициировать полимеризацию:

M+hv→M*→R1•+R2•.

Однако прямое облучение мономера малоэффективно, поскольку кварцевое стекло обычно не пропускает УФ-свет в области, соответствующей его поглощению мономером (π-π*-переход, 200-220 нм), или пропускает его в незначительной степени. В том случае, когда мономер не поглощает прошедший свет, необходимо использовать фотосенсибилизатор (Z) - соединение, передающее энергию возбуждения другим молекулам:

Z+hv→Z*, Z*+М→Z+М*→R1•+R2•+Z.

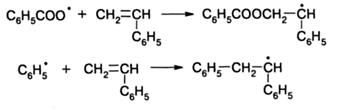

Применение в качестве фотосенсибилизаторов красителей позволяет использовать для фотоинициирования видимую область света. В практических целях фотополимеризация обычно проводится в присутствии фотоинициаторов - веществ, распадающихся в требуемой области УФ-спектра с достаточно высоким квантовым выходом. В качестве фотоинициаторов могут быть использованы некоторые термические инициаторы, например, пероксиды или азосоединения, а также другие соединения. Наиболее эффективными фотоинициаторами являются ароматические кетоны и их производные, благодаря достаточно широкой области поглощения УФ-спектра и высокому квантовому выходу радикалов. Считается, что ароматические кетоны претерпевают фотохимическое превращение по двум направлениям:

последнее из которых реализуется лишь в присутствии доноров водорода. В промышленности в качестве фотоинициаторов используют бензоин (1), бензилкеталь (2) и их многочисленные производные:

Фотополимеризация используется для нанесения полимерных покрытий непрерывным способом на металл, дерево, керамику, световоды, в стоматологии для отверждения композиций зубных пломб. Особенно следует отметить применение фотополимеризации в фотолитографии, с помощью которой изготавливают большие интегральные схемы в микроэлектронике, а также печатные платы (матрицы) в современной технологии фотонабора, позволяющей исключить использование свинца. Существенным недостатком фотоинициирования является быстрое падение его эффективности с увеличением толщины облучаемого слоя вследствие поглощения излучения. По этой причине фотохимическое инициирование эффективно при возбуждении полимеризации в достаточно тонких слоях, порядка нескольких миллиметров. Радиохимическое инициирование. Излучение радиоактивных источников Со60, а также различного рода ускорителей включает набор частиц, таких как α-частицы, нейтроны, электроны и жесткое электромагнитное излучение. В отличие от фотоизлучения радиоактивное является ионизирующим и обладает гораздо большей проникающей способностью, что объясняется большей энергией его частиц. Ионизация облучаемого вещества является следствием выбивания электронов из его молекул, например мономера, частицами высокой энергии:

М+излучение→М+•+е-.

Радикалы, способные инициировать полимеризацию, возникают в результате дальнейших превращений в системе с участием возбужденных ионов, ионрадикалов и электронов, например:

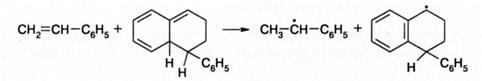

Наличие в облученном мономере свободных радикалов и ионов предопределяет возможность развития как радикальной, так и ионной полимеризации. В большинстве случаев результатом является радикальная полимеризация, однако, при низкой температуре в отсутствие воды и других примесей, дезактивирующих ионы, удалось наблюдать как катионную, так и анионную полимеризацию отдельных мономеров. Термическое инициирование. Имеется очень мало примеров термического инициирования полимеризации. К ним относятся, прежде всего, спонтанная полимеризация стирола и винилпиридинов. Считается, что механизм возникновения свободных радикалов при термическом инициировании является бимолекулярным, но достаточно надежно он выявлен лишь по отношению к стиролу. Первой стадией реакции является образование аддукта Дильса-Альдера из двух молекул стирола:

На второй стадии имеет место перенос атома водорода от аддукта к молекуле стирола, что и приводит к возникновению радикалов, способных инициировать полимеризацию:

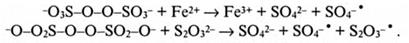

В большинстве других случаев спонтанная термическая полимеризация обусловлена инициированием перекисями, которые легко образуются на свету даже при кратковременном контакте мономеров с кислородом воздуха. Эффективность инициирования. Эффективность инициирования ƒ равна доле радикалов, инициирующих полимеризацию, от их общего числа, которое соответствует спонтанному распаду определенного количества инициатора. Обычно 0,3 < ƒ < 0,8, т.е. заметно меньше единицы. Это объясняется двумя причинами - индуцированным распадом инициатора и побочными реакциями в «клетке». Индуцированный распад инициатора происходит в результате его реакции с радикалом роста, т. е. в результате передачи цепи на инициатор, которая будет рассмотрена далее. Из схемы реакции видно, что она приводит к уменьшению числа радикалов распавшегося пероксида, инициирующих полимеризацию:

Эффект «клетки» заключается в том, что два радикала, образовавшиеся в результате распада инициатора, в рассматриваемом случае пероксида бензоила не могут в течение некоторого времени разойтись, поскольку их диффузии препятствуют окружающие молекулы мономера и растворителя. Этот момент весьма благоприятен для протекания побочных реакций, приводящих к их дезактивации. Одна из них приведена ниже (радикалы в «клетке» обозначены скобками):

Первичные бензоатные радикалы покидают «клетку» путем диффузии и в результате реакции с мономером. Далее они могут декарбоксилироваться

в результате чего реакция с мономером (инициирование) осуществляется с участием как бензоатных, так и фенильных радикалов:

К побочным реакциям, снижающим эффективность инициирования, помимо приведенной выше реакции в «клетке», относятся следующие две реакции:

В общем случае эффективность инициирования определяется природой инициатора, мономера, растворителя и конверсией. Большое значение имеет микровязкость среды, т.е. вязкость мономера или смеси мономер-растворитель. Она определяет подвижность «клетки»: с ее увеличением выход радикалов из «клетки» затрудняется, и эффективность инициирования падает. Еще в большей степени уменьшается эффективность инициирования с увеличением конверсии, т.е. доли мономера, превратившегося в полимер.

|

1/2, значения которого для многих инициаторов приведено в табл. 5.1. Обычно для инициирования полимеризации используют инициаторы, период полураспада которых соизмерим с продолжительностью процесса. Поскольку для реакций первого порядка

1/2, значения которого для многих инициаторов приведено в табл. 5.1. Обычно для инициирования полимеризации используют инициаторы, период полураспада которых соизмерим с продолжительностью процесса. Поскольку для реакций первого порядка