Расчет максимальных концентраций от одиночного точечного источника в случае одного здания.2.1. Порядок определения

Рис. 4.

Рис. 5. 2.2. При размещении основания источника в зонах возможного образования ветровых теней при перпендикулярном к стене здания направлении ветра (рис. 4 д) максимальная приземная концентрация достигается при опасном направлении ветра, соответствующем переносу воздуха по перпендикуляру от здания к источнику. В этом случае

где

Коэффициенты в формулах (6) и (7) являются безразмерными. Коэффициент rз описывает влияние различия в опасных скоростях ветра при наличии здания ( Для определения коэффициента rз предварительно вычисляется опасная скорость ветра

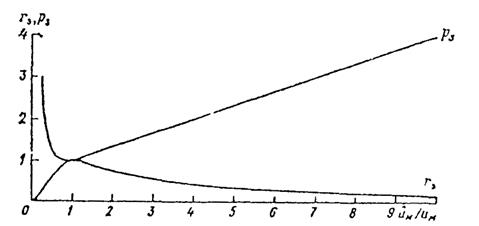

Рис. 6.

Рис. 7. Если Н > Нв (рис. 5 б), то При Н > Нв коэффициент

в зависимости от отношения Н / Нв. При Н < Нв принимается значение Если

то при расчетах принимается:

Рис. 8. Коэффициент s в (7) определяется по графику, приведенному на рис. 8, или по формулам:

в зависимости от аргумента

где при Н < Нв коэффициент рз устанавливается в зависимости от отношения

а при Н > Нв принимается pз = 1. Если при этом J 1 £ 1, где J 1 определяется по формуле (7), то принимаются соотношения (11).

Рис. 9. Для низких источников (т. е. при Н < 10 м), коэффициент s в (7) заменяется на sL, где sL определяется по формулам:

Для определения zм предварительно по рис. 9 или по формулам:

находится вспомогательный угол jк (в градусах) в зависимости от отношения

Безразмерный коэффициент zм определяется по рис. 10 или по формуле

Рис. 10. в зависимости от аргумента t 3:

Если значение zм удовлетворяет неравенству zм £ 0,05, (20) то принимаются соотношения (11). При Н / Нв ³ 1 принимается s 1 =1. (21) При Н / Нв < 1 коэффициент s определяется в зависимости от отношения

Если x ³ 1, то коэффициент s 1 находится по формуле (21), а при x < 1 коэффициент s 1 находится по рис. 11 в зависимости от отношения Расстояние

а в случае x < 1 по формулам

Рис. 11. Примечание. Если рассчитанное значение

то принимается соотношение (11). 2.3. В тех случаях, когда основание источника находится в зонах, где образование подветренной тени возможно только при направлении ветра, отличном от направления нормалей к стенам здания (см. рис. 4 б), максимальная приземная концентрация - для определения того, какая из сторон здания при указанном направлении ветра является подветренной, через центр здания (рис. 12 а) проводится прямая, ориентированная вдоль направления ветра. Если эта прямая находится внутри или на границах угла, который образован диагоналями, примыкающими к более длинной стороне здания (например, к стороне CD на рис. 12 а), то данная сторона рассматривается как подветренная и ее длина обозначается Lш, а длина смежной стороны - Lд. В противном случае подветренной является более короткая сторона здания. Полученное значение Lш используется для определения L* по формуле (3) Приложения 2; - величина zм вычисляется из соотношений:

где g - положительный острый угол (в градусах) между опасным направлением ветра и нормалью к стене здания (рис. 12 а). Здесь

Рис. 12. 2.4. Для источников, основание которых расположено вне зоны возможного образования подветренной тени (см. рис. 4 в, г), опасное направление ветра соответствует переносу воздуха от здания к источнику по нормали (рис. 4 в) или по направлению от ближайшего угла здания (рис. 4 г). Если при этом расстояние от источника до границы ветровой тени xв (рис. 4 в, г) удовлетворяет условию хв £ 1,5 L * (где L * определяется в соответствии с п. 2.3 Приложения 2), то

где 2.5. При размещении основания источника на крыше здания производится расчет Расчет - высота зоны ветровой тени заменяется на высоту здания Нв = Нз; (29) - принимается опасная скорость ветра

Здесь xн и xв - расстояния от источника до наветренного и подветренного краев подветренной тени (рис. 13 в), а sн и sв - вычисляются по формулам (13 а - 13 г) или по графику, приведенному на рис. 8, как значения s при значениях аргумента t 1, вычисленных по формуле (13) при замене LI на xн и xв соответственно. Формула (30) используется также в случае низких источников для определения коэффициента

Рис. 13. Примечания. 1. В отдельных случаях опасное направление ветра может быть установлено до проведения расчетов. Так, например, если источник располагается у более длинного края крыши, то опасным является направление ветра по нормали к ближайшей стене здания в сторону подветренной тени (см. рис. 13 б). 2. Если значение

|

устанавливается в зависимости от расположения источника относительно здания. При размещении основания источника в зонах возможного образования подветренной тени при перпендикулярном к стене здания направлении ветра (см., например, рис, 4 а),

устанавливается в зависимости от расположения источника относительно здания. При размещении основания источника в зонах возможного образования подветренной тени при перпендикулярном к стене здания направлении ветра (см., например, рис, 4 а),

(6)

(6) (7)

(7) ) и при его отсутствии (им), коэффициент

) и при его отсутствии (им), коэффициент  - изменение структуры воздушного потока при наличии застройки, коэффициенты s и zм - влияние турбулентной диффузии внутри тени и колебаний направления ветра. Коэффициент s 1 имеет тот же смысл, что и в соответствующих формулах раздела 2.

- изменение структуры воздушного потока при наличии застройки, коэффициенты s и zм - влияние турбулентной диффузии внутри тени и колебаний направления ветра. Коэффициент s 1 имеет тот же смысл, что и в соответствующих формулах раздела 2. по графику, приведенному на рис. 6, или по формулам

по графику, приведенному на рис. 6, или по формулам (8а)

(8а) (8б)

(8б)

и rз = 1.

и rз = 1. (9)

(9) (11)

(11)

(12а)

(12а) (12б)

(12б) (12в)

(12в) (12г)

(12г) (13)

(13) (14а)

(14а) (14б)

(14б) (14в)

(14в)

(15)

(15) (16а)

(16а) (16б)

(16б) (17)

(17) (18)

(18)

(19а)

(19а) (19б)

(19б) (22)

(22) или по формуле (2.23а)

или по формуле (2.23а) от источника до точки, в которой достигается максимум приземной концентрации

от источника до точки, в которой достигается максимум приземной концентрации  (23)

(23) (24а)

(24а) (24б)

(24б)

удовлетворяет условию

удовлетворяет условию (25)

(25) производится при этом по формулам п. 2.2 Приложения 2 со следующими изменениями:

производится при этом по формулам п. 2.2 Приложения 2 со следующими изменениями: (26а)

(26а) (26б)

(26б) находится по графику, приведенному на рис. 10, или по формуле (18) как значение zм, вычисленное по аргументу t 3 (формула (19)) при замене jк на jк + g, а

находится по графику, приведенному на рис. 10, или по формуле (18) как значение zм, вычисленное по аргументу t 3 (формула (19)) при замене jк на jк + g, а  вычисляется аналогичным образом при замене jк на

вычисляется аналогичным образом при замене jк на

(27)

(27) (28)

(28) и

и  определяется в соответствии с п. 2.2, 2.3 Приложения 2 как значения

определяется в соответствии с п. 2.2, 2.3 Приложения 2 как значения  s в формуле (7) заменяется на коэффициент

s в формуле (7) заменяется на коэффициент  , определяемый по формулам

, определяемый по формулам (30а)

(30а) (30б)

(30б) , который подставляется в (7) вместо sL, вычисленного по формулам (13 а - 13 г) (при этом в правой части (30) коэффициенты s, sв и sн заменяются на соответствующие значения sL).

, который подставляется в (7) вместо sL, вычисленного по формулам (13 а - 13 г) (при этом в правой части (30) коэффициенты s, sв и sн заменяются на соответствующие значения sL).

, определяемое по формулам (23) - (24), окажется соответствующим точке поверхности крыши, то максимум приземной концентрации достигается непосредственно вблизи подветренной стены здания. В таком случае в формуле (6) Приложения 2 значение s 1 определяется по графику, приведенному на рис. 2.4, или по формулам (2.23) в зависимости от аргумента / xм и принимается

, определяемое по формулам (23) - (24), окажется соответствующим точке поверхности крыши, то максимум приземной концентрации достигается непосредственно вблизи подветренной стены здания. В таком случае в формуле (6) Приложения 2 значение s 1 определяется по графику, приведенному на рис. 2.4, или по формулам (2.23) в зависимости от аргумента / xм и принимается  (рис. 13 в).

(рис. 13 в).